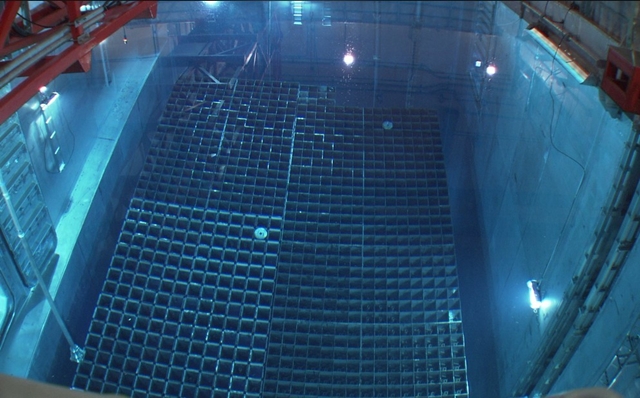

국내 한 원자력발전소의 임시저장 수조에 폐연료봉이 보관되어 있다. 한국수력원자력 제공

대표적인 쟁점 몇 개를 소개하면, 첫째 핵발전소에 임시 보관 중인 고준위핵폐기물은 포화되고 있지만 이를 처분할 기술과 장소를 찾기란 쉽지 않다. 인류가 핵발전을 한 지 60여 년이 흘렀지만 고준위핵폐기물 처분장을 운영하는 국가는 단 한 곳도 없다. 유일하게 핀란드만 처분장 공사를 할 뿐이다. 10만 년 이상 보관해야 하는 고준위핵폐기물의 특성상 처분 기술이 확보되지 않았고, 지질 안전성과 주민 수용성을 모두 만족하는 처분 장소를 찾는 것은 더 어렵다. 사용후핵연료 시설이 ‘원전 관계 시설’? 둘째, 정부는 2005년 중저준위핵폐기장(방사선 준위가 낮은 원전 노동자 작업복이나 장갑 등 처리) 부지를 공모하면서 중저준위핵폐기장을 유치한 지역에 ‘사용후핵연료(고준위핵폐기물) 관련 시설’을 짓지 않기로 법률로 정했다. 중저준위핵폐기장과 고준위핵폐기장을 분리해서 국민 수용성을 높이겠다는 정부 방침에 따른 것이었다. 그러나 처리 대책이 자꾸 미뤄지면서 고준위핵폐기물은 원전 안에 차곡차곡 쌓이고 있다. 오히려 한국수력원자력은 현재 경주 월성핵발전소 부지 내에 ‘사용후핵연료 임시저장고’ 건설을 추진 중이다. 고준위핵폐기물이 90% 포화 상태에 이르러 어쩔 수 없이 추진한다는 것이다. 법률상 금지된 ‘사용후핵연료 관련 시설’을 왜 추진하느냐는 지역주민들의 항의에, 정부는 사용후핵연료를 보관하는 것은 맞지만 이는 ‘원전 관계 시설’이라 상관없다고 한다. 마치 공장의 창고처럼 핵발전소 부속 시설이라는 것이다. 이에 현재 핵발전소 주변 주민들은 결국 정부가 고준위핵폐기물을 처리할 중간저장시설도 원전 안이나 인근에 지을 것이라는 의심을 거두지 못한다. 원전을 떠안고 사는 것도 힘든데 폐기물까지 떠안을 수 없다는 게 주민들의 입장이다. 셋째, 그렇다보니 의견 수렴에 참여할 지역주민의 범위를 정하는 것도 쉽지 않다. 핵발전소가 있는 지역의 주민들에게만 의견을 물으면, 경주 월성핵발전소에서 40㎞ 떨어진 곳에 사는 경주 주민은 대상이지만 8㎞ 떨어진 곳에 사는 울산 북구 주민은 배제된다. 같은 경주 내에서도 시내권 주민들과 핵발전소 인근 주민들의 입장은 다르다. 이들의 의견을 어떻게 반영할지 세밀한 접근이 필요하다. 고준위핵폐기물을 둘러싼 다양하고 복잡한 문제를 한꺼번에 풀 수는 없다. 인내심을 갖고 천천히 접근하지 않으면 복잡하게 엉킨 실타래를 더 엉키게 할 것이다. 또한 그동안의 갈등을 충분히 이해하는 이들의 역할이 중요하다. 그동안 핵발전소 지역주민들과 시민사회 진영이 ‘이해당사자가 참여하는 재검토위원회’ 구성을 촉구한 것도 이런 맥락이다. 고준위핵폐기물 문제가 평소 이것을 고민하지 않던 다른 분야 전문가가 갑자기 해법을 마련할 수 있는 사안이었다면 한국뿐 아니라 전세계적으로 고준위핵폐기물 문제가 부각되지도 않았을 것이다. 하지만 정부는 5월29일 ‘사용후핵연료 재검토위원회’ 위원 15명 모두 중립적인 인사로 결정했다. 이해관계자를 아예 배제한 것이다. 핵발전소 지역주민들과 시민사회단체는 산업통상자원부의 이런 구성을 규탄하고 형식적 재검토 과정이 진행될 것이라고 우려한다. 정부는 다양한 이해당사자들이 재검토위원회에 포함될 경우, 공론화 과정이 중단되는 등 파행을 우려해 중립적 인사를 선정했다고 밝힌다. ‘그들은 이렇게 이야기합니다’가 오가는 토론장 몇몇 사람이 조용히 토론하는 것은 공론화 과정이 아니다. 시장 바닥처럼 시끌벅적하고 다양한 목소리가 여기저기서 터져나와야 한다. 이 과정에서 이해당사자들의 참여는 필수다. 이해당사자가 참여하지 않는 공론화의 결과는 학문적 성과나 여론조사는 될 수 있을지 몰라도 사회적 수용성을 확보할 수 없다. 자기 주장을 펼치는 이해당사자가 없는 상황에서 ‘그들은 이렇게 이야기한다고 합니다’는 식의 설명이 오가는 토론장은 상상만 해도 우습다. 깨질 것을 우려해 판을 만들지도 않는다면 예산과 시간만 허비했다는 평가를 면치 못할 것이다. 정부가 이제라도 고준위핵폐기물 문제를 국민의 뜻을 물어 해결할 의지가 있다면 기본 발상부터 바꿔야 한다. 이헌석 에너지정의행동 대표

<한겨레21>이 후원제를 시작합니다

<한겨레21>이 기존 구독제를 넘어 후원제를 시작합니다. <한겨레21>은 1994년 창간 이래 25년 동안 성역 없는 이슈 파이팅, 독보적인 심층 보도로 퀄리티 저널리즘의 역사를 쌓아왔습니다. 현실이 아니라 진실에 영합하는 언론이 존속하기 위해서는 투명하면서 정의롭고 독립적인 수익이 필요합니다. 그게 바로 <한겨레21>의 가치를 아는 여러분의 조건 없는 직접 후원입니다. 정의와 진실을 지지하는 방법, <한겨레21>의 미래에 투자해주세요.

*아래 '후원 하기' 링크를 누르시면 후원 방법과 절차를 알 수 있습니다.

후원 하기 ▶ http://naver.me/xKGU4rkW

문의 한겨레 출판마케팅부 02-710-0543

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!