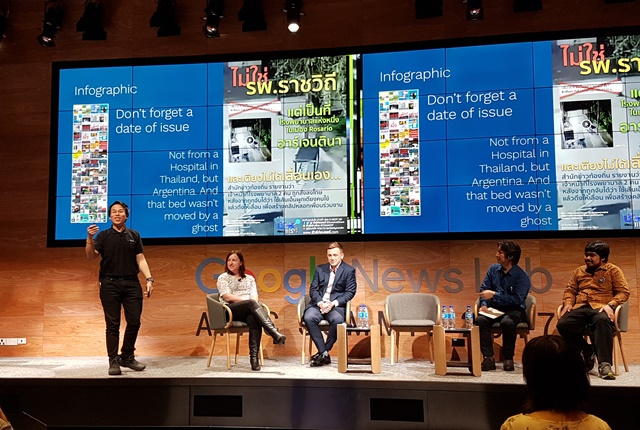

7월13일 싱가포르에서 열린 ‘구글 뉴스랩 아시아태평양 서밋 2017’에서 <타이뉴스에이전시>의 피라폰 아누타라소트 선임기자(왼쪽 첫 번째)가 자사의 가짜 뉴스 검증 서비스를 발표하고 있다.

구글 역시 가짜 뉴스를 막는 데 기술력을 투입하고 있다. 우선 사실로 확인된 기사가 잘 보이도록 검색 화면을 변경했다. 지난 4월6일 사실 확인 형식을 갖춘 기사에 자동으로 ‘팩트체크’ 꼬리표를 붙여주는 기능을 만들었다. 국내에선 방송사 JTBC와 SBS, 언론사 <중앙일보> <뉴스타파> 등이 참여하고 있다. 6월27일엔 한발 더 나아가 ‘팩트체크’ 꼬리표가 달린 기사만 모아 보여주는 서비스를 미국에서 시작했다. 이 서비스를 다른 국가들에 확대할 계획이다. 구글 인공지능으로 댓글도 맞춤형 비바람이 몰아칠 때는 뭉쳐야 산다. 팩트체크를 위해 다양한 기관이 협업하는 사례도 있다. 미국 시민단체 ‘퍼스트 드래프트’는 전세계 언론 및 미디어 연구기관 100여 곳과 함께 가짜 뉴스 검증망을 만들었다. 인도네시아에선 210여 개 도시에 사는 시민 10만 명이 참여하는 대규모 ‘거짓말 반대 운동’(안티혹스 무브먼트)이 진행 중이다. 가짜 뉴스가 인종·종교 갈등을 부채질해 심각한 사회분열을 일으킨 탓이다. 가짜 뉴스가 몰고 온 예상 밖의 효과도 있다. 미국에선 믿을 만한 언론사의 온라인 뉴스를 돈 주고 사서 보는 분위기가 조금씩 형성되고 있다. 가짜 뉴스가 절정에 이른 2016년 미 대선 이후 <뉴욕타임스>의 온라인 유료 구독자는 50만 명, <워싱턴포스트>는 20만 명 늘었다. 유료 독자는 젊은 세대를 중심으로 크게 늘었다. 가짜 뉴스의 범람 속에 양질의 뉴스에 갈증을 느끼는 젊은이들이 증가한 것이다. 실제 미국 온라인뉴스 유료 구독자 비율은 2016년 9%에서 2017년 16% 증가했다. 현재 전세계적으로 유료 구독자 비율은 13% 수준이다. 이번 행사에선 다양한 미디어 실험도 소개됐다. 특히 인공지능을 활용해 기사 댓글에서 혐오발언을 걸러내는 기술이 참가자들의 이목을 끌었다. 구글의 형제뻘 되는 회사인 ‘직소’는 지난 2월23일 ‘퍼스펙티브’라는 새 프로젝트를 시작했다. 사용자는 댓글의 ‘독성’을 여러 단계에서 고를 수 있다. 욕이나 저속한 댓글에 피곤함을 느끼는 사람은 낮은 단계를 선택해 눈에 안 띄게 할 수 있다. 혐오발언에 개의치 않는 사람은 높은 단계를 선택하면 된다. 현재 <위키피디아> <뉴욕타임스> <이코노미스트> <가디언>에서 실험 중이다. 퍼스펙티브에는 구글의 인공지능 엔진 ‘텐서플로’가 적용됐다. 구글 검색·지도·번역 등 주요 서비스에 탑재된 기술이다. 사용자가 입력하는 값에서 패턴을 찾아 컴퓨터 스스로 분류 기준을 만드는 기계 학습이 가능하다. 텐서플로는 코드가 공개돼 필요한 사람은 누구든 쓸 수 있다. 언론사도 인공지능 기술을 사용하는 시대가 된 것이다. 뉴스 이용자의 콘텐츠 소비 방식이 빠르게 변한다는 사실도 큰 주목을 받았다. 특히 컴퓨터로 뉴스를 보던 사람들이 스마트폰으로 대거 갈아타고 있다. 로이터저널리즘연구소의 발표에 따르면 지난 4년간 미국과 유럽에서 스마트폰 뉴스 소비 비중은 20% 중반대에서 50%대로 두 배 가까이 상승했다. 반면 컴퓨터 비중은 70%대에서 40~50%로 줄었다. 뉴스 형식으로는 여전히 ‘글자’의 선호도가 가장 높았다. 영상 선호도는 예상만큼 늘지 않았다. 글자가 영상보다 더 빠르게 정보를 파악할 수 있기 때문이다. 오히려 음성 선호도의 증가 추세가 눈에 띈다. 미국인의 20% 이상은 스마트폰으로 검색할 때 글자 대신 음성을 이용하고, 2%는 뉴스를 접하는 통로로 음성을 이용한다. 아마존 에코나 구글 홈 등의 음성 장치가 뉴스 소비 플랫폼으로 새롭게 떠오르고 있다. 채팅 앱으로 뉴스를 접하는 비중도 높아지고 있다. 특히 아시아와 라틴아메리카에서 이 현상이 두드러졌다. 미디어 격변 시대 뉴스룸의 선택은? 구글 뉴스랩에 모인 언론인들은 뉴스 소비자의 취향이 빠르게 바뀌는 시대에 어떻게 살아남을지 깊은 고민을 나누며 하나가 됐다. 결론은 분명하다. 뉴스를 구독하는 장비와 형식에 따라 뉴스 제공 방식이 달라져야 한다. 인공지능·가상현실 등 기술의 진보 역시 새로운 도전 과제다. 아직 대중적으로 데이터 저널리즘이나 몰입형 저널리즘의 소비 욕구가 크지 않아 수익을 내기 어렵다는 점도 언론인들 앞에 닥친 현실이다. 변화에 적응하려는 발버둥은 국경을 뛰어넘어 전세계 뉴스룸을 파고들고 있다. 싱가포르=글·사진 변지민 기자 dr@hani.co.kr

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!