두산인프라코어의 캠퍼스리쿠르팅 모습. ‘사람이 미래다’를 내건 기업 슬로건에 환영했던 젊은이들은 신입사원까지 명예퇴직시키는 이 기업의 방침에 실망하고 있다. 연합뉴스

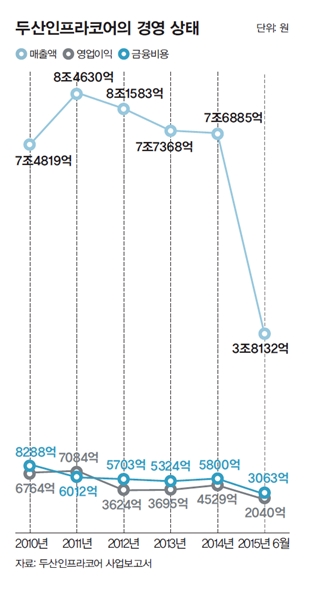

“그동안 두산인프라코어의 성장은 대우중공업의 역량이 남아 있기 때문이었다. 중장비는 시장 주기가 10년이 넘는다. 최근 실적이 망가지는 것은 인수 뒤 전략 실패가 이제 드러나는 게 아닐까.”(두산인프라코어의 전 직원 ㄴ씨) 세계 최대 굴착기 시장인 중국 시장에서 두산인프라코어는 고꾸라졌다. 중국 현지 업체들은 낮은 가격으로 치고 들어왔다. 한국 제품의 강점은 가격 대비 성능이었지만 중국의 기술력이 예전처럼 낮지 않다. 고급화 전략도 쉽지 않았다. 캐터필러나 고마쓰 등 세계적 건설장비 업체들을 단시간에 따라잡기 힘들었다. 3~4년 전부터 팔리지 않는 두산인프라코어의 노란 굴착기가 중국에 쌓여갔다. 한영수 삼성증권 연구원은 보고서를 통해 “중국에서 쉽사리 회복을 장담하기 어려운 상황”이라고 했다. 두산인프라코어 홍보팀 관계자는 “중국 시장의 불황으로 인해 경쟁이 격화돼 모든 기업이 힘든 상태다. 캐터필러도 2~3년 동안 3만 명을 줄였고, 중국 현지 업체인 싼이중공업(Sany)의 실적은 우리보다 더 안 좋다”고 설명했다. 변신 뒤따르지 못한 내부 경쟁력 시장이 안 좋은 것은 사실이지만 두산인프라코어만의 문제는 없었을까. 샌드위치처럼 낀 상황에서 탈출할 수 있는 방법은 내부 역량이다. 하지만 두산인프라코어는 한국 대기업의 전형적인 문제점에서 탈출하지 못한 것으로 보인다. 다른 회사에서도 일한 적 있는 ㄴ씨는 “두산인프라코어는 토론이 없는 곳이었다”고 잘라 말했다. 일하다가 의견이 다르면 토론을 해야 하는데 ‘좋은 게 좋은 것’이라는 분위기가 회사를 지배했다. 토론이 없어진 것은 상명하복과 망가진 소통 구조 때문이다. 두산그룹에는 ‘트라이시’(Tri-C)라는 사내 컨설팅 조직이 있다. 공채 직원 가운데 회사는 ‘YP’(영 포텐셜)로 불리는 핵심 인재를 따로 뽑아 트라이시에서 일하게 했다. 일하면서 능력을 인정받아 핵심 인재로 뽑히기보다 입사할 때부터 정해진 이가 많았다. 이들은 입사 동료들과 연봉 수준이 다를 정도로 대우를 받았다. 또 해외 명문 대학 출신의 경력직을 대거 뽑아 트라이시를 보강했다. 핵심 인재를 따로 뽑아 관리하는 것은 미래를 위해 많은 기업이 선택한 방식이기도 하다. 하지만 문제는 이들이 조직의 정상적 소통 구조를 흐릴 때다. “트라이시는 ‘형제의 난’ 분쟁을 겪은 바 있는 회장의 친위부대로 불렸다. 회장은 자신의 사람이 필요했다. 이들이 회사 요소요소에 배치되자 임원 등 직원들은 서로 말을 아끼기 시작했다. 함부로 경영에 대해 이야기하는 사람이 없었다.” ‘사람이 미래다’라는 장밋빛 이미지에 감춰진 부작용에 대해 ㄴ씨는 말을 이었다. 이들은 기존 인력을 제치고 돈을 잘 버는 부서를 꿰찼다. 또 다른 전 직원 ㄷ씨도 “트라이시 직원은 2년 만에 진급하기도 하고, 성과급 자체가 일반 직원과 달랐다. 현장에 가면 점령군처럼 드라이브를 거니 불만이 쌓였다. 내부 조직이 2∼3년 만에 무너졌다”고 회고했다. 총수를 위한 보고서를 쓰는 직속팀과 제조업 현장은 멀어져버렸다. 두산인프라코어의 한 임원은 밥캣 인수에 대해 부정적인 말을 했다가 짐을 챙겨 나가기도 했다. 두산인프라코어는 2007년 미국의 건설장비 제조 업체인 밥캣을 49억달러에 인수했다. 10억달러만 자기자본이고 나머지는 빚을 내 조달했다. 2007년 미국 서브프라임 모기지 사태와 이어진 세계 불황으로 건설시장은 얼어붙었고 밥캣의 실적도 떨어졌다. 이후 두산그룹은 밥캣 인수 등으로 진 빚을 갚느라 경영이 휘청거렸다. 두산인프라코어는 2012년 이후 벌어들이는 영업이익보다 나가는 금융비용이 더 큰 상태다. 돈을 벌어도 빚을 갚지 못하는 셈이다. 결국 흑자를 내고 있는 공작기계 부문을 올해 매각하려 내놨다. 그래도 ‘핵심 인재나 기술 부문의 역량을 강화하는 게 경쟁력 확보에 유리한 방법 아니냐’는 기자의 질문에 ㄴ씨는 고개를 저었다. “방법은 맞다. 그런데 전체 직원의 사기를 건드리면 안 된다. 출신이 다르다는 이유로 1천만원을 더 받고, 현장에서 올라온 의견과 다른 컨설팅 업체 출신 직원이 쓴 보고서만 대우받는데 회사에 활력이 돌겠는가.” 다른 두산그룹 계열사의 사정도 좋지 않다. 그룹의 주력 기업인 두산중공업 역시 매출이 꾸준히 줄고 있다. 2012년 21조5820억원이던 매출액은 올해 16조5611억원으로 감소할 것으로 예상된다. 유진투자증권은 올해 두산중공업이 4천억원대의 적자(당기순이익 기준)를 기록할 것으로 전망했다. 국내 시장으로 돌아온 대기업 미래 성장의 방향타를 놓친 두산그룹이 올해 눈을 돌린 곳은 면세점이다. 박용만 회장은 아들 박서원씨를 두산 면세점 최고전략책임자(전무)로 임명했다. 20년 전 소비재 기업에서 중공업 그룹으로 변신을 선언했던 두산그룹이 소비재로 다시 돌아왔다. 앞으로 두산 매출 가운데 상당 부분은 이전과 달리 중국에 사는 중국인이 아닌, 동대문을 찾는 중국인들이 좌우할 것이다. 재벌 총수와 직원이 괴리돼 혁신에 실패한 한국 대기업의 시장이 점점 오그라들고 있다. 이완 기자 wani@hani.co.kr