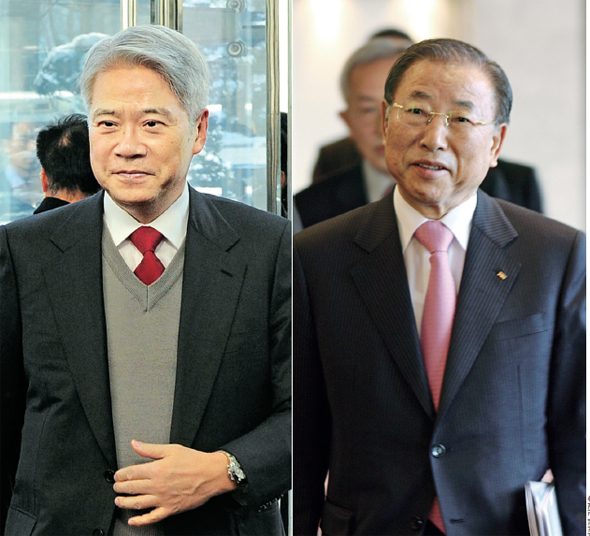

계열사 5곳에 대한 기업회생절차 신청을 내면서 사실상 그룹 해체 수순을 밟게 된 동양그룹의 현재현 회장(왼쪽)과 이명박 정부 시절 ‘대통령의 사돈’이자 전국경제인연합회 회장으로 활약하다가 이제는 검찰 수사 대상이 된 조석래 효성그룹 회장.사진공동취재단, 한겨레 김경호

금융계열사 ‘개인 금고’처럼 이용 이와 관련해 현재현 회장은 10월3일 기자들에게 전자우편을 보내 “동양시멘트의 법정관리는 전날 현금 5억원을 빌려 부도를 막을 만큼 긴박한 상황에서 결정됐고, 수백여 중소 협력사들의 연쇄 부도를 최소화할 수 있는 최후의 선택이었다”고 설명했다. 동양그룹의 한 전직 고위 임원은 “현재현 회장과 이혜경 부회장 두 사람 다 손에 쥔 걸 놓지 못한다. 몇 년째 구조조정한다고 했다가 뒤로 미루기만 했다. 한마디로 경영 판단 능력이 없는 거다. 그래서 그룹 전체가 망가졌다”고 말했다. 여러 차례 ‘구조조정해야 한다’는 보고서가 올라갔지만, 계열사 매각은 번번이 오너의 ‘욕심’ 탓에 거래가 깨졌다. 나중에 지분을 되찾아올 수 있는 우선매수권(콜옵션)을 고집했기 때문이다. 부채비율이 1300%가 넘는 등 회사가 어려움에 빠진 가운데 2011~2012년 오너 일가를 비롯한 등기임원의 연봉을 크게 올린 것도 이런 욕심의 한 단면이다. 오너 일가 주변을 둘러싸고 있는 ‘인의 장막’도 문제였다. 금융투자업계의 한 고위 관계자는 “동양그룹과 일을 추진하려면 이혜경 부회장의 핵심 측근인 김철 동양네트웍스 대표이사를 통해야 한다는 게 공공연한 비밀이었다”며 “그룹에서 바른말 하는 사람이 다 쫓겨난 것도 현재현 회장이 현실 판단을 제대로 못하게 된 배경”이라고 귀뜸했다. 이명박 정부 시절 ‘대통령의 사돈 기업’으로 빛났던 효성그룹은 박근혜 정부가 들어서자 ‘사정 당국이 벼르는 1순위 기업’이 돼버렸다. 최근 국세청은 10여 년 동안 1조원대에 육박하는 분식회계를 저질러 법인세를 탈루하고, 회사 임원들 이름을 빌려 차명재산을 보유하며 소득세를 탈루한 혐의 등으로 조석래 효성그룹 회장을 검찰에 고발했다. 서울중앙지검은 지난 10월1일 이 사건을 특수2부에 배당하고 수사에 나섰다. 특수2부는 이재현 CJ그룹 회장을 구속 기소한 ‘칼잡이’('특수통'을 뜻하는 검찰 은어) 부서다. 조석래 회장과 그 아들들이 금융계열사를 ‘개인 금고’처럼 이용한 것도 꼬리가 잡혔다. 금융감독원은 효성그룹 총수 일가가 (주)효성의 고동윤 상무 등 임원들 이름으로 효성캐피탈에서 수십억원의 차명대출을 받은 사실을 적발하고 제재 절차를 밟기로 했다. 총수 일가가 회삿돈을 마음대로 쓴 건 처음이 아니다. 조석래 회장의 첫째아들인 조현준 사장은 효성아메리카의 돈 10억여원을 빼내 미국에서 빌라를 산 혐의로 지난해 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고받았다가, 올 1월 이명박 대통령의 ‘마지막’ 특별사면 대상에 포함됐다. 이런 문제가 불거지기 시작하자, 둘째아들인 조현문 전 부사장은 ‘선긋기’에 나섰다. 지난 2월 보유한 지분 대부분을 매각하고 경영에서 손을 뗐던 조 전 부사장은 “더클래스효성 등 본인이 주주로 있는 효성그룹 계열사 4곳의 회계장부를 열람하게 해달라”며 법원에 가처분신청을 냈다. 형과 동생이 최대주주로 있는 부동산임대업을 하는 비상장 계열회사 두 곳의 등기이사를 사임했다는 절차를 이행해달라는 소송도 냈다. 효성캐피탈에서 본인 명의로 50억원이 대출된 사실을 뒤늦게 알고 개인돈으로 갚았다는 얘기도 들린다. 조 전 부사장의 한 측근은 “기업 지배구조를 공부한 변호사 출신인데 분식회계나 차명대출에 연루될 가능성은 애초부터 만들려 하지 않았을 것”이라고 전했다. 조석래 회장으로 향하는 ‘연결고리’ 검찰은 2009년에도 효성건설 비자금 의혹을 수사했지만 효성건설 대표이사와 임원을 구속 기소하는 선에 그쳐 ‘봐주기 수사’라는 비판을 받았다. 이번엔 조금 달라 보인다. 조석래 회장의 ‘금고지기’ 격인 고동윤 상무의 이름이 여기저기서 드러나기 시작했기 때문이다. 고 상무는 국세청이 검찰에 고발한 3명 가운데 한 명이고, 금감원도 고 상무의 자금 추적 결과 총수 일가로 흘러들어간 것을 확인했다. 2010년 효성건설 비자금 판결문을 확인해봤더니, 여기에도 고 상무의 이름이 등장한다. 효성건설 대표이사가 만들었다는 비자금 77억원 가운데 10억원을 ‘굳이’ 고동윤 상무 방에 비치된 금고에 맡겨놨는데 그 돈을 어디에 썼는지 의심스럽다고 재판부가 써놓은 대목이다. 당시 검찰 수사에서는 ‘끊겼던’ 조석래 회장으로 향하는 ‘연결고리’가 이제 하나둘 이어져나가는 분위기다. 황예랑 기자 yrcomm@hani.co.kr