1984년 중남미 카리브해의 섬나라 세인트크리스토퍼네비스연방(네비스)에 한 미국 변호사가 나타났다. 신생독립국 정부를 찾아간 변호사는 이렇게 제안했다. “네비스 정부가 조세회피처를 세우는 게 어떻겠습니까?”

네비스는 푸에르토리코 동쪽의 소앤틸리스제도에 속한 작은 섬나라다. 다른 카리브해 섬나라인 케이맨제도, 영국령 버진아일랜드 등처럼 과거 노예섬이었다. 1983년 영연방 회원국으로 독립했지만, 당시 네비스에는 일자리가 거의 없었다. 한때 번창했던 사탕수수 산업은 수명을 다했고 관광산업은 제자리걸음이었다. 대부분 노예의 후손인 인구 1만2천 명 가운데, 특히 젊은이들은 섬을 떠나고만 싶어 했다.

신청서·등록세만 내면 법인 설립 허가

지난 5월24일 발행된 경제월간지 <이코노미 인사이트> 6월호는 네비스 정부가 조세회피 사업을 시작한 상황을 독일 시사주간지 <슈피겔>의 기사를 인용해 보도했다. 네비스 정부의 허락을 받은 미국 변호사는 미국 동부의 조세회피처 델라웨어를 모델 삼아 인프라를 구축했다. 필요한 법률을 만들고 직원들을 교육한 뒤 기업 등록 수수료를 정했다. 소득세나 재산세 같은 직접세는 없앴다. 미국 변호사는 네비스의 투자 중개인으로 10년간 일했고, 그 독점계약이 끝나자 경쟁자들이 조세회피 시장에 뛰어들었다.

조세회피처는 ‘세금을 피할 수 있는 지역’이라는 뜻이다. 방법은 ‘법인’을 쉽게 등록하도록 하는 것이다. 법인 자격을 취득해야 사업도 하고 돈도 보유할 수 있어, 대다수 나라에선 법인 설립 절차가 까다롭고 엄격한 요건을 요구한다. 첫째, 법인의 운영 방향을 결정하고 책임지는 자, 즉 이사가 누구인지 밝혀야 한다. 둘째, 각종 규제를 받고 세금을 내야 한다. 하지만 조세회피처에선 신청서와 등록세만 내면 법인 설립을 허가하고 비밀 유지와 낮은 세율도 보장한다. 역사적으로 조세회피처를 ‘조세천국’(Tax Haven)으로 부른 이유다. 세금을 내야 하는 역내(onshore)는 ‘지옥’이며 세금을 내지 않는 역외(offshore)는 ‘천국’이란 의미다.

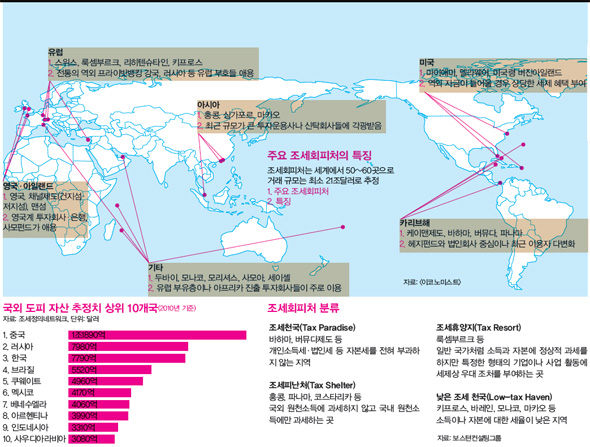

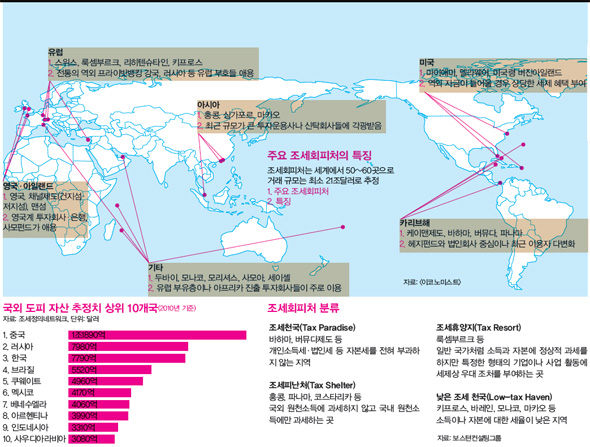

이 단어는 지금도 명맥을 유지하고 있다. 바하마·버뮤다·케이맨제도처럼 세금을 전혀 부과하지 않는 국가를 ‘조세천국’(TaxParadise)으로 분류한다. 홍콩·파나마 등 국외에서 얻은 소득에는 과세하지 않는 국가들은 ‘조세피난처’(Tax Shelter)로 일컬어진다. 룩셈부르크·네덜란드·스위스 등은 특정한 형태의 기업이나 사업 활동에 세제상 우대 조처를 주는 ‘조세휴양지’(Tax Resort)로, 키프로스·마카오 등은 소득이나 자본에 낮은 세율을 매기는 ‘낮은 조세 천국’(Low-tax Haven)으로 구분된다. 우리나라에서는 법인의 부담세액이 당해 실제 발생소득의 100분의 15 이하인 국가 또는 지역을 ‘조세피난처’로 규정하고 있다. 비합법적으로 벌어들인 돈을 외국으로 빼돌리거나 자금거래에 따른 세금을 내지 않으려는 사람들이 조세회피처의 주요 고객이다.

섬나라 네비스로 돌아가 구체적인 사례를 살펴보자. 이곳의 최고 상품은 IBC(International Business Company·국제비즈니스 회사)다. IBC 법인을 만들려는 고객은 인터넷 웹사이트에 등록된 60여 곳의 에이전시 중 하나를 고르고 서류를 작성한 뒤 신분증과 운전면허증, 그리고 몇 가지 선임장을 네비스로 보낸다. 정보 노출을 막기 위해 일반 우편 송달이 아니라 에이전시가 제공하는 택배를 활용한다. 에이전시는 설립자의 범죄 기록만 확인한 뒤, 새 법인으로 등록해준다. 모든 과정이 마무리되는 데까지 걸리는 시간은 채 24시간도 안 된다. 비용은 정부에 내는 사업자등록 수수료(220달러)에 에이전시의 서비스비가 더해져 1천달러 정도에 불과하다. 등록된 회사의 경영자는 공개하지 않고 거래는 외국에서만 하도록 돼 있어 세금은 없다. 네비스 정부는 2만여 개의 페이퍼컴퍼니를 개설하고 440만달러(약 49억원)가량의 수수료를 매년 얻을 뿐이다.

많은 국가들 역외 서비스 제공

신청서·등록세만 내면 법인 설립 허가

지난 5월24일 발행된 경제월간지 <이코노미 인사이트> 6월호는 네비스 정부가 조세회피 사업을 시작한 상황을 독일 시사주간지 <슈피겔>의 기사를 인용해 보도했다. 네비스 정부의 허락을 받은 미국 변호사는 미국 동부의 조세회피처 델라웨어를 모델 삼아 인프라를 구축했다. 필요한 법률을 만들고 직원들을 교육한 뒤 기업 등록 수수료를 정했다. 소득세나 재산세 같은 직접세는 없앴다. 미국 변호사는 네비스의 투자 중개인으로 10년간 일했고, 그 독점계약이 끝나자 경쟁자들이 조세회피 시장에 뛰어들었다.

조세회피처는 ‘세금을 피할 수 있는 지역’이라는 뜻이다. 방법은 ‘법인’을 쉽게 등록하도록 하는 것이다. 법인 자격을 취득해야 사업도 하고 돈도 보유할 수 있어, 대다수 나라에선 법인 설립 절차가 까다롭고 엄격한 요건을 요구한다. 첫째, 법인의 운영 방향을 결정하고 책임지는 자, 즉 이사가 누구인지 밝혀야 한다. 둘째, 각종 규제를 받고 세금을 내야 한다. 하지만 조세회피처에선 신청서와 등록세만 내면 법인 설립을 허가하고 비밀 유지와 낮은 세율도 보장한다. 역사적으로 조세회피처를 ‘조세천국’(Tax Haven)으로 부른 이유다. 세금을 내야 하는 역내(onshore)는 ‘지옥’이며 세금을 내지 않는 역외(offshore)는 ‘천국’이란 의미다.

이 단어는 지금도 명맥을 유지하고 있다. 바하마·버뮤다·케이맨제도처럼 세금을 전혀 부과하지 않는 국가를 ‘조세천국’(TaxParadise)으로 분류한다. 홍콩·파나마 등 국외에서 얻은 소득에는 과세하지 않는 국가들은 ‘조세피난처’(Tax Shelter)로 일컬어진다. 룩셈부르크·네덜란드·스위스 등은 특정한 형태의 기업이나 사업 활동에 세제상 우대 조처를 주는 ‘조세휴양지’(Tax Resort)로, 키프로스·마카오 등은 소득이나 자본에 낮은 세율을 매기는 ‘낮은 조세 천국’(Low-tax Haven)으로 구분된다. 우리나라에서는 법인의 부담세액이 당해 실제 발생소득의 100분의 15 이하인 국가 또는 지역을 ‘조세피난처’로 규정하고 있다. 비합법적으로 벌어들인 돈을 외국으로 빼돌리거나 자금거래에 따른 세금을 내지 않으려는 사람들이 조세회피처의 주요 고객이다.

섬나라 네비스로 돌아가 구체적인 사례를 살펴보자. 이곳의 최고 상품은 IBC(International Business Company·국제비즈니스 회사)다. IBC 법인을 만들려는 고객은 인터넷 웹사이트에 등록된 60여 곳의 에이전시 중 하나를 고르고 서류를 작성한 뒤 신분증과 운전면허증, 그리고 몇 가지 선임장을 네비스로 보낸다. 정보 노출을 막기 위해 일반 우편 송달이 아니라 에이전시가 제공하는 택배를 활용한다. 에이전시는 설립자의 범죄 기록만 확인한 뒤, 새 법인으로 등록해준다. 모든 과정이 마무리되는 데까지 걸리는 시간은 채 24시간도 안 된다. 비용은 정부에 내는 사업자등록 수수료(220달러)에 에이전시의 서비스비가 더해져 1천달러 정도에 불과하다. 등록된 회사의 경영자는 공개하지 않고 거래는 외국에서만 하도록 돼 있어 세금은 없다. 네비스 정부는 2만여 개의 페이퍼컴퍼니를 개설하고 440만달러(약 49억원)가량의 수수료를 매년 얻을 뿐이다.

많은 국가들 역외 서비스 제공

정작 조세회피처는 이처럼 큰돈을 벌고 있는 게 아니다. “조세회피처는 정거장에 불과할 뿐 거미줄 같은 국제 금융자본의 배후에는 영국 런던과 미국 뉴욕이 자리잡고 있다”고 <이코노미 인사이트>는 설명했다. 최대 32조달러로 추정되는 조세회피 자금이 국경을 넘나들 수 있는 이유는 돈이 컴퓨터에 존재하는 시대이기 때문이다. 예를 들어 국외투자 자금이 스위스 취리히에서 남태평양의 섬나라 바누아투와 케이맨제도를 거쳐 룩셈부르크로 흘러간다고 하면, 실질적으로는 런던·프랑크푸르트 혹은 취리히 금융가의 한 컴퓨터에서 비트와 바이트 몇 개만 달라질 뿐이다. 결국 조세회피처의 법인은 전 세계를 망라하는 금융 시스템의 주변부에 불과하다. 그 중심에는 막강한 국가와 은행, 세무 전문가, 변호사로 구성된 글로벌 대표 금융센터가 서 있다. 중심부가 없다면 당연히 무너질 수밖에 없는 구조다. 역외 지역 전문가 니컬러스 색슨은 독일시사지 <차이트>와의 인터뷰에서 “조세피난처라는 개념은 신중해야 한다”고 말했다. “사람들은 으레 카리브해의 조그만 섬나라나 기껏해야 스위스와 모나코 등을 떠올린다. 하지만 실제 많은 국가가 역외 서비스를 제공하고 있다. 빛의 속도로 국경을 자유자재로 옮겨다니는 대규모 금융자본을 유치하기 위해 혈안이 돼 있다.” 그런 의미에서 런던의 금융 중심지 ‘시티오브런던’(City of London)을 최대 규모의 ‘조세회피처’로 전문가들은 꼽는다. 미국은 아예 본토에 역외 체제가 있다. 1970년대부터 미국 은행들은 남미로부터 조세회피 자본을 유치해왔고 일부 연방주에서는 누구든 신분증 없이 법인을 설립할 수 있다. 또 미국은 상당 수준의 비밀 보장을 약속하고 금융거래 정보를 대부분 교류하지 않는다. 미국·영국 등 주요 7개국(G7)과 러시아는 6월17~18일 영국에서 열리는 정상회의에서 조세회피처를 의제로 다룰 예정이다. 하지만 색슨은 “말만 거창할 뿐 실제 행동으로 옮기는 경우를 찾아보기 힘들었다”며 냉소적으로 전망했다. 실제로 경제협력개발기구(OECD)는 2000년에 조세 정보교환에 잘 나서지 않는 파나마·모로코·리히텐슈타인 등 35개 국가와 지역을 조세회피처로 지목하며 탈세와의 전쟁에 나섰다. 그러나 지난해 말 기준으로 OECD가 정한 조세회피처는 남태평양의 영국령 나우루와 뉴질랜드령 니우에 2곳뿐이다. 조세회피처로 지목된 국가들이 OECD의 권고 기준을 최소한으로 맞추고는 “리스트에서 빼달라”고 항의했기 때문이다. 하지만 국제 금융계에선 조세회피처 리스트에 올랐던 나라들이 여전히 실질적 탈세에 기여한다고 보고 있다. 40년 동안 최대 32조달러 흘러가 2009년 4월 OECD는 ‘조세회피처에 숨긴 자산 규모’를 1조5천억~11조5천억달러라고 추정했다. 영국 런던에 본부를 둔 비정부기구(NGO) ‘조세정의네트워크’는 1970년대부터 2010년까지 세계 80개 이상의 조세회피처로 흘러간 금융자산 누적액이 최소 21조달러에서 최대 32조달러라고 밝혔다. 21조달러면 미국과 일본의 국내총생산(GDP)을 합한 것과 맞먹는 규모다. 정은주 기자 ejung@hani.co.kr

정작 조세회피처는 이처럼 큰돈을 벌고 있는 게 아니다. “조세회피처는 정거장에 불과할 뿐 거미줄 같은 국제 금융자본의 배후에는 영국 런던과 미국 뉴욕이 자리잡고 있다”고 <이코노미 인사이트>는 설명했다. 최대 32조달러로 추정되는 조세회피 자금이 국경을 넘나들 수 있는 이유는 돈이 컴퓨터에 존재하는 시대이기 때문이다. 예를 들어 국외투자 자금이 스위스 취리히에서 남태평양의 섬나라 바누아투와 케이맨제도를 거쳐 룩셈부르크로 흘러간다고 하면, 실질적으로는 런던·프랑크푸르트 혹은 취리히 금융가의 한 컴퓨터에서 비트와 바이트 몇 개만 달라질 뿐이다. 결국 조세회피처의 법인은 전 세계를 망라하는 금융 시스템의 주변부에 불과하다. 그 중심에는 막강한 국가와 은행, 세무 전문가, 변호사로 구성된 글로벌 대표 금융센터가 서 있다. 중심부가 없다면 당연히 무너질 수밖에 없는 구조다. 역외 지역 전문가 니컬러스 색슨은 독일시사지 <차이트>와의 인터뷰에서 “조세피난처라는 개념은 신중해야 한다”고 말했다. “사람들은 으레 카리브해의 조그만 섬나라나 기껏해야 스위스와 모나코 등을 떠올린다. 하지만 실제 많은 국가가 역외 서비스를 제공하고 있다. 빛의 속도로 국경을 자유자재로 옮겨다니는 대규모 금융자본을 유치하기 위해 혈안이 돼 있다.” 그런 의미에서 런던의 금융 중심지 ‘시티오브런던’(City of London)을 최대 규모의 ‘조세회피처’로 전문가들은 꼽는다. 미국은 아예 본토에 역외 체제가 있다. 1970년대부터 미국 은행들은 남미로부터 조세회피 자본을 유치해왔고 일부 연방주에서는 누구든 신분증 없이 법인을 설립할 수 있다. 또 미국은 상당 수준의 비밀 보장을 약속하고 금융거래 정보를 대부분 교류하지 않는다. 미국·영국 등 주요 7개국(G7)과 러시아는 6월17~18일 영국에서 열리는 정상회의에서 조세회피처를 의제로 다룰 예정이다. 하지만 색슨은 “말만 거창할 뿐 실제 행동으로 옮기는 경우를 찾아보기 힘들었다”며 냉소적으로 전망했다. 실제로 경제협력개발기구(OECD)는 2000년에 조세 정보교환에 잘 나서지 않는 파나마·모로코·리히텐슈타인 등 35개 국가와 지역을 조세회피처로 지목하며 탈세와의 전쟁에 나섰다. 그러나 지난해 말 기준으로 OECD가 정한 조세회피처는 남태평양의 영국령 나우루와 뉴질랜드령 니우에 2곳뿐이다. 조세회피처로 지목된 국가들이 OECD의 권고 기준을 최소한으로 맞추고는 “리스트에서 빼달라”고 항의했기 때문이다. 하지만 국제 금융계에선 조세회피처 리스트에 올랐던 나라들이 여전히 실질적 탈세에 기여한다고 보고 있다. 40년 동안 최대 32조달러 흘러가 2009년 4월 OECD는 ‘조세회피처에 숨긴 자산 규모’를 1조5천억~11조5천억달러라고 추정했다. 영국 런던에 본부를 둔 비정부기구(NGO) ‘조세정의네트워크’는 1970년대부터 2010년까지 세계 80개 이상의 조세회피처로 흘러간 금융자산 누적액이 최소 21조달러에서 최대 32조달러라고 밝혔다. 21조달러면 미국과 일본의 국내총생산(GDP)을 합한 것과 맞먹는 규모다. 정은주 기자 ejung@hani.co.kr