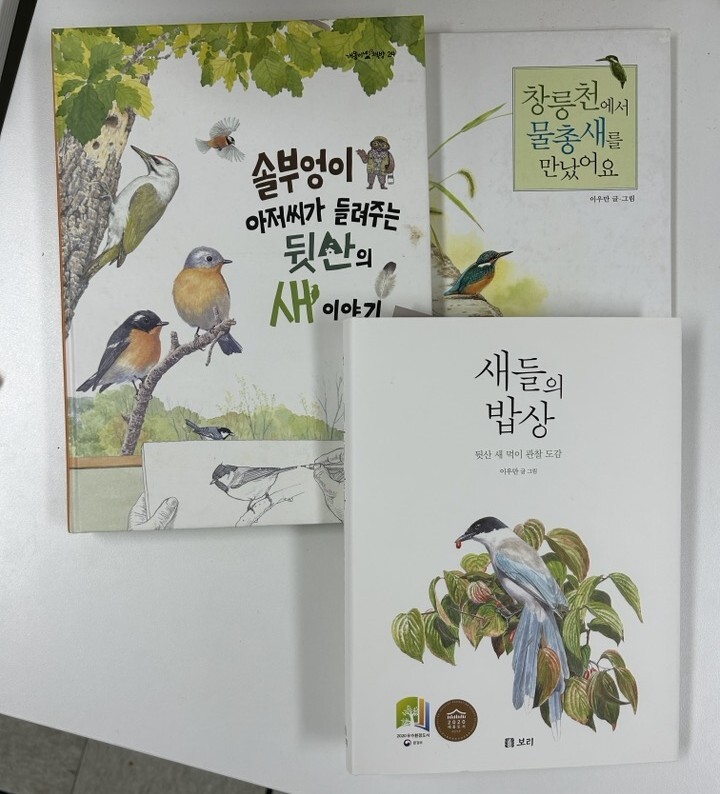

이우만의 책들.

일러스트레이션을 그릴 때 이해할 때까지 읽듯이, 새 그림을 그릴 때도 그림을 그리는 작업보다 준비 작업이 길다. 공통점은 더 있다. “생태 일러스트 쪽으로 오면서는 굉장히 만족스러운 작업이 됐다. 생태 일러스트 역시 그들을 얼마나 잘 이해하고 그리냐에 따라 달라진다. 내가 그림으로 옮기는 것을 이해하고 소화해서 보여준다. 두 가지 모두 내가 해석해 좀더 쉽게 풀어내준다는 면에서 비슷하다.” 그가 ‘노 땡큐!’ 일러스트레이션 작업을 그만둔 것도 새 세밀화 작업에 집중하기 위해서다. 2주에 하루씩 흐름이 끊기는 대신, 5년간 이어지는 진득한 프로젝트다. <바보 이반의 산 이야기>의 삽화 작업을 하면서 자연에 사는 것들의 이름에 눈떴다. 그는 <창릉천…>에서 그 사정을 이렇게 설명한다. “그동안 풀, 나무, 곤충, 산짐승, 새라고 부르다 애기똥풀, 조팝나무, 광대노린재, 삵, 황조롱이라고 이름을 불러주니 이상하게 녀석들과 더 친해진 느낌이 들었어요.” <창릉천…>처럼 그의 새 그림책의 특징은 주변에서 소재를 찾는 것이다. 작가의 작업실은 서울 강서구의 봉제산 입구에 있다. “집값이 싸기도 하”지만 산새를 관찰하기 위해서다. 작업실에는 꾀꼬리, 동박새 등의 깃털이 벽과 찬장 위에 있고 새소리 시계가 있다. 창밖으로는 산이 다가와 있다.

진중한 작가는 새 이야기가 나오면 말이 많아진다. 스스로를 “보수적”이라 말하는 그는 열혈 ‘민원인’이다. “작살나무가 새들이 되게 좋아하는 나무거든요. 열매만 맺기를 기다리고 있는데 어느 날 싹 베어버린 겁니다. 그런 나무를 새들이 먹기도 하고 나무에 숨기도 하거든요. 그렇게 베면서 한쪽에 묘목을 갖다놓고 심고 있어요. 또 개쉬땅나무라고 수형이 벌어지는 나무를 길가에 심어놓고, 자라면서 길가에 삐져나오는 걸 베고 있어요. 왜 그렇게 세금을 낭비하냐, 그런 민원을 넣지요.” 인가의 나무는 새들이 산에서 내려와 머물고 다른 곳으로 옮겨가는 징검다리가 된다. 그렇게 한국동박새를 만났다. “모두 다 보는 한국동박새를 못 봤어요. 나중에는 조바심이 나더라고요. 꼭 볼 수 있다는 섬에 가서 2박3일을 있었지만 못 보고, 인연이 없나보다 했죠. 어느 날 문밖 감나무에서 새소리가 들려 카메라를 들이댔는데, 한국동박새의 특징적인 적갈색 무늬를 발견했어요. 감나무를 먹으러 내려온 거였죠.” 그 감나무는 옆집 리모델링 작업을 하면서 베어지고 말았다.

그는 봉제산에서 104종의 새를 찾았는데 다들 “그렇게 많냐”고 놀란다. 찾지 않아서다. “딱따구리가 산책로 바로 옆에서 집을 짓고 있기에, 사람들이 발견하면 사진을 찍고 방해할 것이 걱정돼 한참 서 있기도 했죠. 30~40분 동안 그 잘 보이는 걸 알아채는 사람이 없더라고요.” 그는 산에서 새를 알아채는 비법은 ‘멈추는 것’이라고 한다. “걸을 때 몸에서 나는 소리가 의외로 큽니다. 가만히 멈춰야 새소리가 들립니다.”글·사진 구둘래 기자 anyone@hani.co.kr