도인, 사기꾼 그리고 작가. <한겨레21>이 14년 전 인터뷰한 사람. 그가 2022년 4월25일 세상을 떠났다. 소설가 이외수, 향년 76.‘동물의 세계’에 살 수 없는 창백한 청년 소설가는 방세를 갚으려고 첫 소설을 썼고, 초지일관 한 가지 일에만 전심전력을 기울였다. ‘하악하악’ 조낸 버텼다(고 한다). 생전 그가 말한 인생, 문학, 생존전략을 다시 읽는다. 2008년 제715호 <한겨레21>에 실렸던 이외수 작가의 인터뷰를 다시 소개한다. -편집자 주

화천=글 유현산 기자 bretolt@hani.co.kr, 사진 윤운식 기자 yws@hani.co.kr

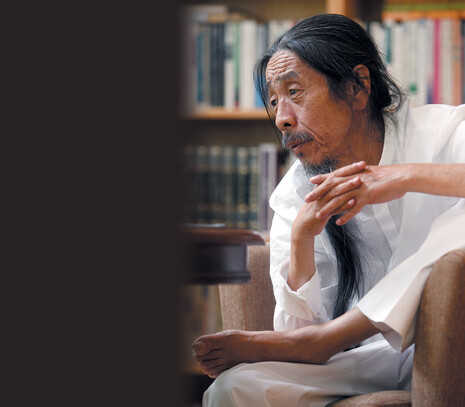

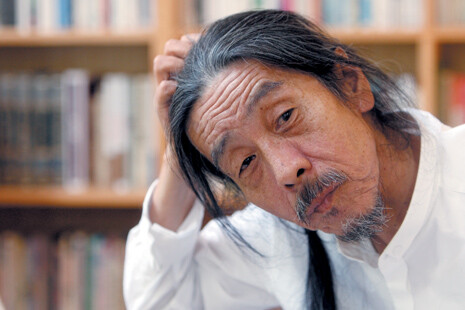

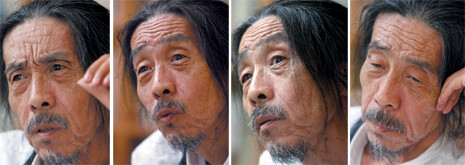

소설가 이외수. 윤운식 기자

방세 갚으려고 소설을 쓰다

평론가 김현은 “<꿈꾸는 식물>은 너무나 심하게 나를 고문한다”고 썼다. 소설은 앵무새도 ‘총화유신’을 외치는 시절, 한 가족의 파국을 다루고 있다. 춘천에서 포주 노릇을 하는 아버지와 큰형, 어머니가 죽은 뒤 자신만의 세계로 도피해버린 둘째형, 그리고 사랑하는 여자와 섹스조차 할 수 없을 만큼 무기력한 화자. 소설은 김현의 말처럼 품위 있는 삶을 불가능하게 하는 곳에서 인간은 어떻게 살아야 하는가를 묻는다.이 희한한 젊은 작가가 얼마나 혼신의 힘을 다해 언어를 세공했는지는 도입부를 보면 된다. “작은형이 돌아왔다… 밤중이었다… 민식아 민식아… 잠 속에 흥건하게 녹아 있는 내 의식을 한 컵씩 잠 밖으로 떠내고 있었다… 사방은 온통 안개에 점령당해 있었다… 나는 내 살이 서서히 풀어져 안개 속으로 스며드는 듯한 착각에 빠지며 대문의 빗장을 열었다.” 이런 유리알 같은 언어는 ‘동물의 세계’에 살 수 없는 창백한 청년 소설가의 얼굴을 보여준다. 그의 내면은 신생아의 피부처럼 예민하고 여리다.

소설가 이외수. 윤운식 기자

그가 찾은 구원, 선계

그 뒤 원주에서 낮에는 학원 국어강사로 일하고 하루 2시간씩 자면서 <꿈꾸는 식물>을 썼다. 학생들은 소설을 쓴다고 하자 자발적으로 자습을 하겠다면서 그를 배려해주었다. 한번도 직접 본 적 없는 평론가 김현은 책을 들고 다니며 지인들에게 읽어보라고 권했다. 소설은 대성공을 거뒀으나 인세를 받지 못했다. “도장을 맡겨놨더니 출판사 편집장이 지 혼자 다 해먹고 나중에 나 때문에 집도 사고 잘살았다고 고백하더군. 그땐 이미 이 친구가 뇌졸중에 걸려 있었죠.”

소설가 이외수. 윤운식 기자

2008 우리들의 디오게네스

“살아남는 비결 따위는 없어. 하악하악. 초지일관 한 가지 일에만 전심전력을 기울이면서 조낸 버티는 거야. 하악하악.”(<하악하악>) 작가들은 이름을 얻고 나면 강단에 서거나 무슨무슨 단체의 장을 맡는다. 이때부터 권위는 늘고 창작은 줄어든다. 이외수에겐 애초부터 그런 선택지가 없었다. 현실을 치열하게 버텨나가는 수밖에 없다. 권위 없는 글을 써서 돈을 벌지만 국가에 구걸하진 않는다.그러므로 그에게 문학의 위기를 떠드는 자들은 가증스럽다. “자신들이 죽었다고 떠벌리는 문학의 시체에 붙어 진물이나 핥아먹고 살아가는 꼬락서니들하고는!”(<하악하악>) 치열함은 그의 천형이다. 정신과 의사 정혜신씨의 글에는 그가 술을 끊던 순간이 묘사된다. 자의식과 상관없이 손이 떨리기 시작하자 단숨에 술을 끊어버린다. 술 생각이 치밀어오를 때마다 콘크리트벽에 머리를 찧으며 고통을 견뎌냈다. 알코올중독 환자를 많이 접해본 정혜신씨는 이게 얼마나 큰 인내력을 요구하는지 알고 있다. 그는 치열하게 마시고 치열하게 끊는다. 그렇게 하지 않으면 버틸 수 없었으니까.강원 화천군 산골에 있는 감성마을은 공사 중이라 포클레인이 산짐승처럼 돌아다녔다. 화천군은 이외수를 위해 집필실을 지어주고 산책로를 만들고 있다. 생존 작가를 위한 최초의 문학촌이다. 그는 몇 해 전 시끄러워서 춘천을 버렸다. 춘천 집 앞에 대학 정문이 있었다. 새벽 두 시에 글발이 제일 왕성한데, 공교롭게도 대학생들도 그때 술발이 제일 왕성했다. 춘천을 떠났다고 선계로 들어간 것은 아니다. 이 동네의 가장 유명한 ‘관광자원’으로 활약 중이니까.집 앞에서 고양이처럼 졸고 있던 부인 전영자씨의 “너무 정치만 물어보지 말라”는 충고를 받아들여 ‘정치도’ 물어보았다. “이명박 대통령은 독실한 기독교 신자니까 세상 만물을 사랑한다는 기본 정신은 같지 않겠습니까. 기본 정신만은 철두철미하게 지켜야죠.” 그는 사회의 진보를 믿지 않는다. 소수의 바람과 상관없이 다수는 현실을 그대로 유지하려고 애쓸 뿐이다. 속계에 남아 있는 자들은 세상의 야만을 인내해야 한다.2008년 우리는 나무통 속에서 자던 디오게네스 같은 작가를 아직도 보고 있다. 그의 소설은 더 이상 우리를 고문하지 않는다. 하지만 개집에서 자던 젊은 날부터 산골의 아담한 집필실에 앉아 있는 지금까지, 그는 줄곧 지성과 권위를 비웃으며 대중에 ‘영합’하며 글을 써대고 있다. 만약 알렉산더 같은 권력자가 와서 좀 진지해지라고 충고를 한다면, 그는 허연 이를 드러내며 이렇게 말할 것이다. ‘하악하악’ 혹은 ‘즐쳐드셈’.