불 같은 말고 물 같은 관계가 좋다

아이의 뜨거운 우정사를 보며

등록 : 2019-08-08 11:08 수정 : 2019-08-08 11:19

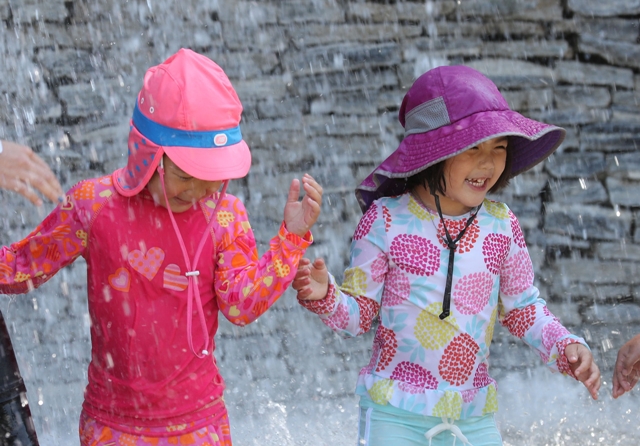

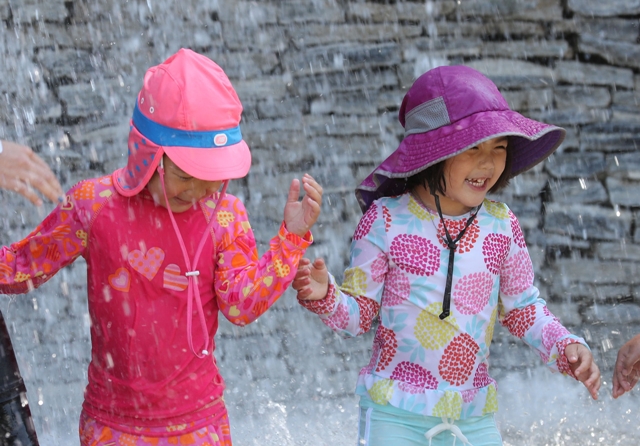

서울 송파구 성내천 물놀이장에서 노는 아이들. 한겨레 백소아 기자

모두가 “예스”라고 할 때 혼자 “나이스”를 외치는 내 아이는 감정의 농도가 진한 편이다. 놀이도 우정도 적당히 넘어가는 일이 드물었다. 유아 시절 시간 관계상 놀이를 접어야 할 때면 종종 울었고(더 놀고 싶어서), 친구의 사정상 놀 수 없을 때면 마음이 사정없이 구겨져 사정의 원인인 친구의 ‘패밀리’를 몽땅 미워하기까지 했다. 교회며 성당도 종종 성토의 대상이었다. 단짝이라도 생기면 좋아서 잠을 못 이뤘고 그 단짝과 소원해지면 엉엉, 흑흑, 우느라 잠을 못 이뤘다. 체념한 듯 끙 한숨 쉬며 돌아눕는 여섯 살짜리 등짝에서 간난신고의 육십 대 여인네가 느껴져 화들짝 놀란 일도 있다.

아이의 뜨거운 우정사는 유형이 비슷했다. 한 친구와 가까워지면 주야장천 그 친구랑만 놀려고 들었다. 저쪽은 나와 같은 마음이나 여건이 아닐 수 있는데 이쪽에서 자꾸 들이대니 부담스러울밖에. 친구가 혹시라도 머뭇대거나 뜻대로 부응해주지 못하면 아이는 상처를 꽤 크게 받곤 했다. 한 서너 시즌 정도, 마음을 준 친구에게 결과적으로 ‘까인’ 뒤로 아이는 쑥 컸다. 누구 잘못이 아니어도 그리 될 수 있다는 걸 깨달은 것일까. 급기야 아이 입에서 “인연이 아닌 것 같다”는 말이 나왔다. 헉. 크고 있는 줄 알았는데 늙고 있었던 거니? 유튜브 게임 중계에서 들었단다. 휴.

우정사가 이리 파란만장할진대 바야흐로 애정사는 어떨까, 뒷목이 당기기도 했다. 입맛대로 맞춰주며 오냐오냐 키워 그런가 고민도 됐지만, 애가 나를 떠받들지 내가 애를 떠받들지는 않는다는 신뢰할 만한 주변인들의 진술을 믿기로 했다. 운칠기삼이라더니, 성정의 칠 할은 타고난 거겠지.

어른들의 사교라고 다를까. 누구에게든 다정하고 재바르게 처신하는 이가 있다. 많이 퍼주고 넓게 살핀다. 다들 앞다투어 그와 어울리고 싶어 한다. 항상 주변에 사람이 북적인다. 한데 가만 보니 그는 늘 주기만 하지 도통 받지를 못한다. 헌신성과 솔선수범으로 중무장해 있다. 그래서일까, 종종 외로워 보인다. 그런데도 기대는 법이 없다. 밥 한 끼 사고 싶어 연락하면 마침 아무개도 온다니 함께 보자며 데려와서는 본인이 밥값을 다 내버리는 식이다. 그와 친해지려면 그를 따르는 무리와 ‘덩어리로’ 친해져야 한다.

누구하고든 잘 ‘감기는’ 또 다른 친구도 있다. 매력 있고 정보 많고 업무 안팎의 콘텐츠도 풍부하다. 만나면 시간 가는 줄 모른다. 그런데 매번 돌아서면 피곤하다. 왜 그럴까. 끊임없이 재미있는 얘기를 하는데, 가만 보면 모든 게 자신을 향해 있다. 만나는 이들을 향한 관심이나 주의가 없다. 이기적인 게 아니라 그냥 레이다가 꺼져 있는 느낌이다. 빤짝빤짝 빛나지만 정작 진중한 애정을 받아본 적 없는 이의 ‘허기’랄까 ‘조바심’이 느껴진다. 부탁도 참 쉽게 한다. 내가 거절하면 다른 이에게 똑같이 스스럼없이 부탁할 것이다. 한마디로 그는 나를 중요하게 여기지 않는 것이다.

앞의 친구는 좋아하지만 그리 친해지기는 버겁고, 뒤의 친구는 친하지만 썩 좋아하지는 않는다. 어쩔 수 없다. 어떤 관계는 그냥 흘러가게 두어야 한다. 사람은 쪼개어 나누어 분석되지 않는다. 설사 그리된들 결과는 엉뚱하니까. 아흔아홉 가지가 좋아도 한 가지 때문에 피하고 싶은 사람이 있고, 아흔아홉 가지가 싫지만 한 가지 때문에 다가가고 싶은 사람도 있다. ‘모 아니면 도’ 식으로 관계를 단정해버리지는 않는, 소싯적과 다른 나를 보고 살짝 안도한다. 불 같은 관계 말고 물 같은 관계가 좋다.

아이는 맹렬히 자라는 중이다. 제 성정대로 관계를 맺으며 부딪치고 다치고 돌아가고 넘어서고 있다. 타고난 성정에 경험이 쌓이면 ‘단단한 유연함’이 길러지겠지. 사람에 따라 사람 봐가며 업힐지 업을지, 치댈지 품을지, 나란히 갈지 엇갈려 갈지, 스스로 정할 수 있는 그런 태도 말이다. 그 모든 시간을 응원한다.

김소희 칼럼니스트