1950년 8월16일 실시된 왜관 지역의 B29기 대량 폭격 현장. 강성현 제공

3 대 1 신화가 지운 희생들 다부동은 대구에서 20㎞ 정도 북쪽에 있다. 바로 위로는 수암산과 유학산, 가산으로 이어지는 천혜의 방어선이 형성돼 있다. 백선엽은 이 저지선이 뚫린다면 부산을 내주고 바다로 내몰리면서 조국의 운명이 여기에 걸렸다고 인식했다.(<군과 나> 60~61쪽) 그러나 다부동만 절대 중요했겠는가? 낙동강 방어선은 왜관을 축으로 동서 95㎞, 남북 140㎞에 이르는 ‘얇은 방어선’이었고, 뚫리면 바로 부산이 위태로워지는 요충지가 대구 말고도 여럿 있었다는 점을 분명히 해야겠다. 북한군은 이 지점들을 한 달 반 가까이 줄기차게 두들겼고, 한국군과 미군은 “지키지 못하면 죽음뿐(Stand or Die)”이라는 워커 장군의 명령대로 방어선을 끝까지 지켜냈다. 8월13일부터 8월 말까지 제1사단 13연대(이후 15연대로 개칭)가 치른 수암산과 왜관 사이 328고지 전투, 12연대가 반격전 양상으로 방어에 나선 유학산과 수암산 전투는 주검이 쌓여 산이 되고 피가 흘러 하천이 되는 혈전진퇴의 연속이었다. 11연대가 맡은 다부동 전면 계곡의 직선로는 적 전차의 공격에 아주 취약했다. 이 방어선은 존 마이켈리스 대령이 지휘하는 미 제25사단 27연대의 지원을 받았다. 그 뒤를 미 제2사단 23연대가 받쳤다. 미 27연대는 적의 전차연대와 보병사단을 상대할 수 있는 전차중대와 중포병 전력을 갖춘 최정예 부대였다. 8월21일까지 숨가쁜 일진일퇴 공방이 계속됐고, 양쪽 병력은 말 그대로 시산혈해를 이루었다. 백선엽은 회고록에서 21일 마지막 위기를 언급하면서 전쟁영화의 한 장면 같은 에피소드를 상세히 들려준다. 마이켈리스의 27연대 왼쪽을 엄호하던 한국군 11연대 1대대가 후퇴하면서 미군 퇴로 차단 가능성이 높아졌고, 이에 미군의 힐책을 받고 미 27연대 후퇴를 통보받은 백선엽이 전방으로 나가 권총을 들고 후퇴하는 한국군 11연대 병사들을 설득해 돌격, 고지를 재탈환했다는 이야기다. 백선엽은 마이켈리스 대령이 자신에게 “미안하다는 말과 사단장이 직접 돌격에 나서는 걸 보니 한국군은 신병(神兵)”이라고 감탄했다는 말을 강조한다.(<군과 나> 70쪽) 미 27연대가 백선엽의 1사단에 배속되거나 작전통제하에 있는 것이 아니라 최초로 미군이 한국군 방어 지역에서 연합작전으로 이룬 것이기에(군사편찬연구소, <6·25전쟁사 5권>, 166쪽, 2008), 무엇보다 방어에 성공했고 미군의 신뢰도 얻었기에 백선엽의 자부심은 컸을 것이다. 위기 때 사단장이 솔선수범한 권총 돌격은 작전 측면에선 무모하지만, 미군이 참 좋아할 만한 영웅 이야기 소재다. 그래서 백선엽 자신도, 군사가(軍史家)들도 이 에피소드를 유독 ‘만능양념장’처럼 활용한다. 한-미 양군의 다부동전투 관련 공식 전사, 한-미 지휘관급 회고록과 노병들의 증언 조각들을 들여다보고, 시기별 여러 작전 상황도를 보면서 다부동‘전투들’을 그려나가면 마치 영화 한 편을 보는 것처럼 흥미진진하다. 그러나 전투 중심 장면들 사이사이에 ‘사각’(blind side)으로 처리된 장면의 조각보들도 흐릿하지만 눈에 들어온다. 백선엽과 공간사의 시선에서 외면됐지만, 내가 응시한 것은 8월16일 다부동 방어의 하나로 이루어진 ‘성공적 왜관 폭격’의 이면과 전투에 동원된 노무자와 인근 마을 주민, 피란민, 즉 민간인 ‘희생’의 이면이다. ‘융단폭격’ 당한 흰옷 입은 피란민들 사진(맨 위)은 8월16일 B29 98대가 26분간 960t 폭탄을 쏟아부은 모습을 찍은 것이다. “8·15 부산 해방” 대신 대구 점령이라는 김일성의 독전으로 북한군은 15일 전후로 총공세를 펼쳤다. 그전부터 미8군은 왜관 부근에 적의 증강 동향을 예의 주시하고 있었다. 관련 보고를 받은 맥아더 장군은 ‘융단폭격’을 지시했다. 전황이 급박하더라도 지상군 근접지원작전으로 B29 중폭격기들을 동원해서 얻는 효과에 미 공군 수뇌부는 다소 회의적이었지만, 가로 5.6㎞·세로 12㎞ 직사각형 구역에 3084발을 쏟아내는 고공 ‘맹목 폭격’이 강행됐다. 백선엽의 표현을 빌리면 “그 지역은 말 그대로 쑥대밭이 됐다. 미군 폭격 뒤 10년 동안 풀이 제대로 자라지 않”을 정도였다.(백선엽, <내가 물러서면 나를 쏴라>, 257쪽, 2010) 그런데 폭격이 이루어진 장소는 시무실과 사창마을(현 경북 구미 형곡동)로 각각 70가구, 60가구로 구성된 촌락이었다. 인근에 피란민도 많았다. 마을 주민 131명과 그 이상의 피란민들이 불바다에 휩싸인 채 사라졌다.(진실·화해를 위한 과거사정리위원회, <2010년 상반기 조사보고서> 8권, 178쪽) 이게 도시와 농촌, 주요 역과 조차장, 작전지역에 대한 융단폭격 신화의 실체다. 꼭 융단폭격이 아니더라도 미 공군의 근접지원작전에는 오폭 사례가 매우 많았다. 오폭은 “흰옷을 입은” 수많은 민간인을 적으로 간주해 쓰러뜨렸으며, 심지어 아군도 비켜가지 않았다. 문제는 이 피해와 ‘희생’이 우연하거나 예외적으로 일어난 일이 아니라는 것이었다. 미군은 계속된 연전연패의 원인으로 흰옷을 입고 변장한 적(게릴라)을 들었고, 이들이 피란민 무리에 숨었다고 확신했다. 7월25일 미8군 사령관 워커 장군은 “어떤 피란민도 전선을 통과시키지 말라”고 지시했고, 이 지시는 전선 지휘관들에게 확대해석돼 피란민에게 ‘치명적 무력’으로 사용됐다. 이것이 미 제1기병사단 7기병연대가 저지른 ‘노근리 사건’의 배경이며, 낙동강 방어작전 때 미 지상군이 전선 인근 마을 주민과 피란민들에게 저지른 초토화작전과 학살의 배경이다. ‘노근리 사건’ 보도로 퓰리처상을 받은

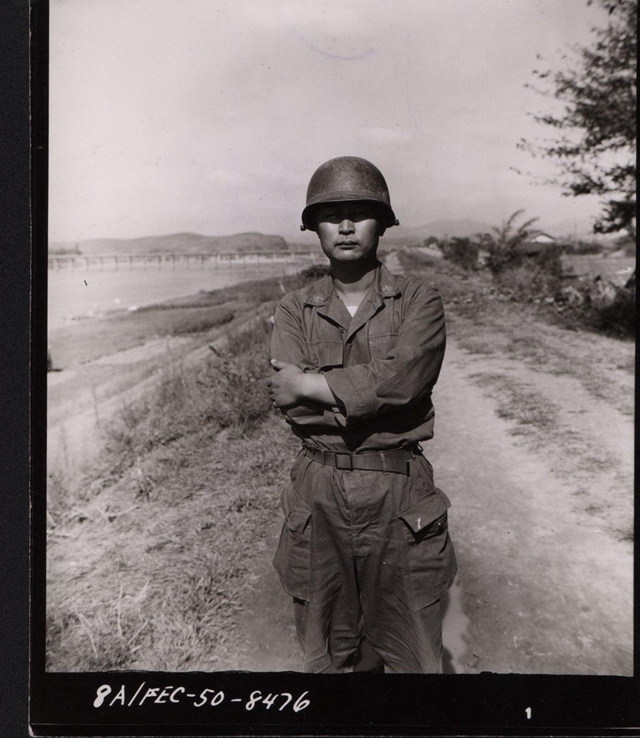

다부동에서 팔공산 지역으로 이동해 미 제1군단의 지휘를 받아 반격작전을 준비 중인 백선엽 준장. 1950년 9월18일. 강성현 제공