몬 알아 듣겄으모 소리내 읽어라

문자 없이 살아온 여섯 할매의 생생한 목소리,

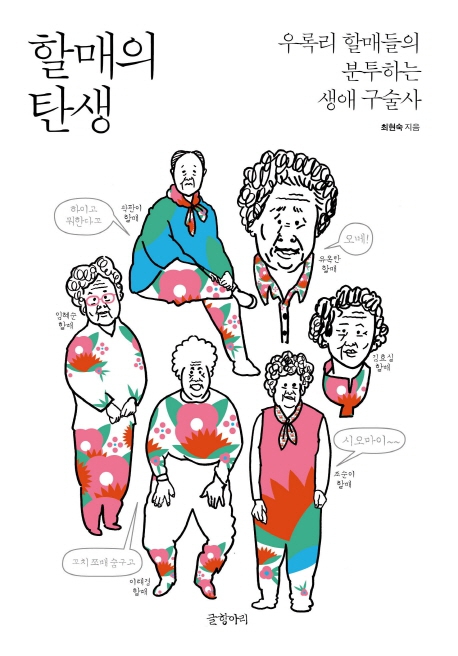

최현숙의 <할매의 탄생>

등록 : 2019-06-19 10:21 수정 : 2019-06-19 10:56

“‘누나예, 울 오매는 날 보믄 만날 아야야 칸다’ 그카더랍니다. 아들 오먼 아파라, 아야야 카긴 카지. 날만 보먼 그칸다고 크일이라 칸다. 그카믄 지 가고 혼차 내헌테다 대고 아야야 그캐야 되나? 들을 사람 있을 때 아야야를 하는 거제, 하하하.”

두 번째 결혼에서 마흔 줄에 얻은 아이 둘은 장성해 출가하고, 남편도 몇 년 전 떠나보내 뒤 유옥란 할매는 혼자 산다. 78살 먹고도 일하던 가락이 있어서 가만히 앉아 있지를 못한다. 냉이랑 쑥을 뜯어서 장에 나가 팔고, 겨울초도 장에 팔 요량으로 많이 심어놓았다. 그러고는 “올개(올해) 농사는 뭐 별라 안 할 거라예” 한다.

한국의 ‘구술생애사’에 일획을 긋고 있는 최현숙 작가가 이번에 찾아간 곳은 대구시 달성군 가창면 우록2리다. <할매의 탄생>(글항아리 펴냄)은 1928년부터 1955년까지 작가가 몇 살 차이 나지 않는 65살부터 90살이 넘은 나이까지 여성 여섯 명의 인생을 입말을 살려 구성했다. 저자가 이 지역의 구술사 제안을 받고 떠올린 것은 박근혜의 국회의원 선거구라는 것과 대구 10월 항쟁이라는 역사적인 사건이었지만, 촛불 정국에 만난 이들은 역사의 시종과 발생연도에 연연하지 않았다. 단 그들은 펄펄 끓게 느끼고 오래 체화해서 얻은 것만을 지혜로 삼았다. 남녀 유별, 충효의 시대를 산 이는 “넘한테는 ‘법 없이도 산다’ 소리 들어예. 그캐도 나한테는 빵점이라”고 남편을 타박하고, 시어머니한테는 “냉중에는 승질이 나가지고 말대꾸가 나”왔다고 회상한다.(조순이) “솔직하이 말해가 내는 남자고 여자고 바람나는 거는 안 살고 할 거는 아니라 카거든요. …남자 쪽에서야 마 죽이고 싶겠지마는 그기야 여자도 마찬가지라”(유옥란)고 분명하게 말한다. “촌에선 부자라봐야 여자들 고생이 더 많다 카이.” “여는 마 국민도 아이라예, 하도 골짜구라서”(조순이)에서는 눈이 번쩍 뜨인다.

학교도 못 가고 어릴 때부터 평생 해온 일이 인생을 채웠다. 김효실 할매는 어린 시절 담배 농사를 부모 대신 다 지었다. 일의 속도가 대단해서 다들 ‘기계’라 불렀다. 힘들기도 했지만 재미진 일도 많았다. 이태경 할매는 유식한 할머니가 베짜는 것을 가르치면서 산수와 한글도 가르쳤지만 베짜는 게 재밌어서 “글씨는 머리로 안 드”갔다. 저자는 ‘아프다’라는 말이 너무 많아 많이 덜어냈다고 한다. 시골에는 우울증을 앓는 할매들이 도시보다 많다고도 한다.

“여 말이야 숩지. 몬 알아들을 기 뭐 있노, 하하하.” 1935년생 이태경 할매가 서울 한 달 생활을 이렇게 회상한다. 하지만 경상도 깡촌 할매들 말은 평생을 서울에서 살아온 저자의 혼을 쏙 빼놓았다. ‘입말을 살려서 쓴다’가 구술사 원칙이지만, 한글 배우는 할매들처럼 ‘받아쓰기’도 힘들었다. 할매들은 “와 그리 몬 알아듣노, 무마 사람게 좋다 카는 오딸, 거 나무 안 있십니꺼?”라고 설명하고, 저자는 “아, 옻닭!” 해가며 이야기를 쫓아간다. 그래서 살려낸 ‘엉거럽지기다’ ‘달비’ ‘다비’ ‘벡쥐’ 등은 사전을 들추게 하는 싱그러운 말이다. 표준어에 맞춰 쓰여 있지 않아 무슨 말인가 싶을 때 소리내서 읽어보면 신기하게 이해가 간다. 문자 없이 살아온 할매 생처럼 쨍하게.

구둘래 기자 anyone@hani.co.kr