<버선발 이야기>(오마이북 펴냄)라기에 어머니에 관한 글이 아닐까 짐작했다. 할아버지 백기완은 이따금 어머니에 대한 사무친 그리움을 들려주곤 했으니까. 백 선생 어머니의 시대라면 틀림없이 양말 아닌 버선을 신지 않았겠는가.

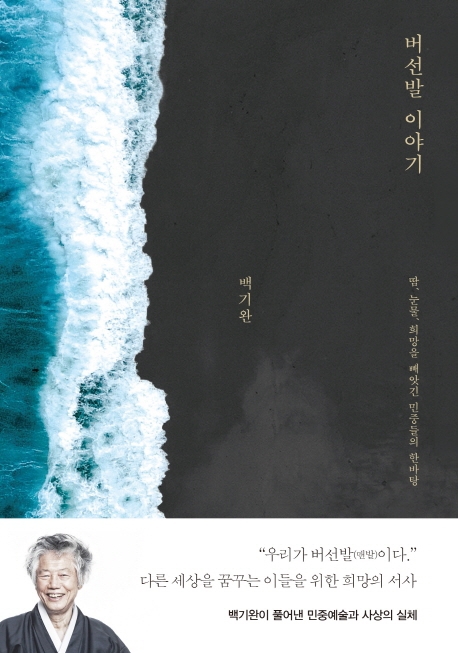

막연한 짐작은 반만 맞고 반은 틀렸다. 늙은 투사 백기완 선생이 지난 수년에 걸쳐 써내려간, 아마도 당신 생의 마지막 저작일 <버선발 이야기>는 어머니에 대한 그리움을 담은 책이 맞다. 하지만 버선발은 버선을 신은 정갈한 발이 아니라, 헐벗은 발을 뜻하는 우리말이자, 이 책의 주인공 이름이다.

양반의 자식만이 양반이요 머슴의 자식은 도로 머슴이어야 했던 시대, 버선발은 머슴의 아들로 태어나 일 나간 엄마를 그리며 홀로 ‘깡조밥’을 먹고 커야 했다. 버선은커녕 짚신도 신을 수 없었던 그의 이름은 존재를 향한 호명이 아니라 상태에 대한 설명이었다.

어느 새벽 버선발은 친구 개암이가 처참하게 끌려가는 모습을 보고 충격받는다. 여섯 살이 되면 사내고 계집이고 ‘제구실’을 하러 주인댁으로 끌려가야 하는 머슴의 운명에 대해 어머니에게 묻지만 어머니는 쉽게 대답하지 못한다. 가까스로 답한다. “얘야, 머슴이란 네가 보고 싶어 대뜸 달려오고 싶어도 끝내 달려오질 못하는 네 애비, 네 어미의 피눈물이란다. 사람이 사람을 못살게 구는 사갈(의 사슬)이야.”

버선발에게도 곧 운명의 날이 들이닥치지만 엄마는 아들을 숨긴다. 모진 고문과 매질이 이어져도 아들을 부르거나 달아난 곳을 발설하지 않는다.

세상으로 던져진 버선발은 죽을 고비를 넘기며 몸과 마음을 키운다. 남의 도움을 받아 겨우 목숨을 부지했던 꼬마 녀석이 남의 고통을 살피고 사람버러지를 벌주는 청년으로 자란다. 버선발의 여정은 어머니에게서 떠나와 기어이 어머니에게 돌아가는 눈물겨운 발걸음이다. 허나 버선발은 그냥은 돌아갈 수 없음을 깨우친다. 니나(민중)를 옥죄는 돈버러지 땅버러지 권력버러지 세상을 갈아엎지 않고는 어머니에게 돌아가도 돌아간 것이 아님을 안다.

빼앗긴 피땀과 피눈물을 되찾으러, 사람 잡는 틀거리(제도)를 뒤엎고 하제(희망)를 돌려받으러 가는 길에 가난뱅이, 나간이(병든 이), 뜬쇠(예술가), 이름 없는 니나(민중)들이 한 치 망설임과 물러섬 없이 함께한다.

가볍게 말하면 <버선발 이야기>는 어른을 위한 동화다. 잃어버린 우리말을 곱씹어 읽는 재미도 쏠쏠하다. 허나 가벼운 이야기는 아니다. 이 책은 옛이야기를 들려주고는 오늘을 생각하게 한다. 버선발은 어쩌면 구의역 스크린도어를 고치다 죽은 김군이 아닐까, 태안화력발전소 컨베이어벨트에 몸이 잘린 김용균이 아닐까. 여든의 노구를 이끌고 백기완이 서고자 했던 곳, 백기완이 눈물 쏟았던 곳을 떠올리면 버선발은 다름 아닌 이 땅의 청년 비정규직 노동자임을 눈치채지 않을 수 없다. 오랜 노동자의 벗, 백기완이 아닌가.

지난 몇 년, 비정규직/해고 노동자들이 한겨울 오체투지를 감행하면서 외친 절규는 <버선발 이야기>의 주제의식을 함축한다. “시민 여러분, 좋은 노예제도란 없듯, 좋은 비정규직이란 없습니다.”

이 책의 끝장을 덮고 신경림의 시 ‘가난한 사랑 노래’를 찾아 읽으면, 마음 한켠에 눈이 내린다.

노순택 사진가