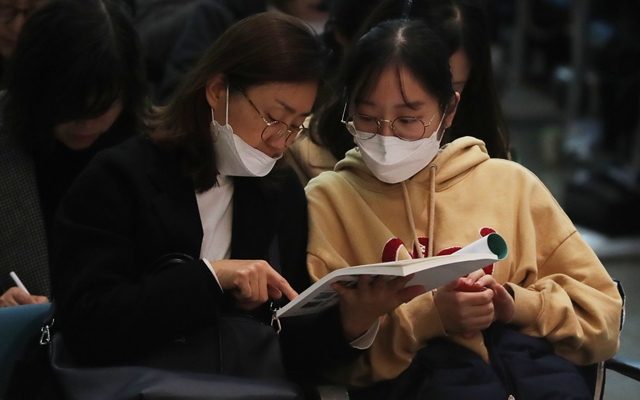

지난 11월16일 서울 서대문구 이화여대에서 종로학원 주최로 열린 ‘2019 대입설명회’에서 학부모와 수험생이 대학 배치도를 확인하고 있다. 한겨레 백소아 기자

서울과 지방의 격차가 점차 벌어지는 사이, 대학 서열에서 ‘인서울’이냐 아니냐는 절대적 기준이 돼버렸다(물론 전국 모든 의과대와 카이스트·포항공과대학 등은 예외다). 미래의 일자리와 소득, 주거 등이 대학 간판에 따라 좌우되는 ‘학벌사회’가 더 고착화된 영향이다. 한 예로, 1990년대 대학에 들어간 세대만 해도 거주 지역 내 대학을 갈지, 서울로 유학을 갈지 고민했지만 요즘은 그런 풍경이 싹 사라져버렸다. ‘지거국’(지방 거점 국립대)의 인기가 예전만 못한 것이 가장 두드러진 변화다. 심지어 수도권에 있는 대학들의 서열도 서울로부터 떨어진 거리에 따라 재편되고 있다. 이를테면 서울 강남역에서 해당 대학까지 몇㎞ 거리인지가 대학 서열을 결정한다는 얘기다. 오죽하면 ‘서울약대’(서울에서 약간 떨어진 대학), ‘서울법대’(서울에서 제법 떨어진 대학), ‘서울상대’(서울에서 상당히 떨어진 대학)라는 우스갯소리까지 나왔을까. 정부가 대학 정원을 늘리던 시절에도, 서울 집중화를 막는다는 이유로 인서울 정원은 별반 늘지 않았다. 대신 지방에선 대학이 우후죽순처럼 늘어왔는데, 이 과정에서 ‘지잡대’(지방에 있는 잡스러운 대학)라는 꼬리표가 붙는 대학들이 생겨났다. 인서울은 수험생 모두의 목표이자, 심리적 마지노선이 돼버린 셈이다. ‘진진’이 영업사원처럼 보고하는 실적 좀더 현실적으로는, 서울 소재 대학 20곳이 1차 목표다. 누구나 아는 익숙한 이름의 대학들이다. 2020학년도 입시에서 서울 20개 대학이 뽑는 신입생 선발 인원은 6만4510명. 이 자리를 두고 전국적 경쟁이 벌어지는 셈이다. 흥미로운 대목은 인서울 내에서 서열은 과거보다 옅어지고 있다는 점이다. 특히 상위 6개 대학(1만9454명), 즉 서연고(서울대·연세대·고려대)와 서성한(서강대·성균관대·한양대) 그룹에서는 더 그렇다. 워낙 경쟁이 치열하다보니 정시에선 고작 한두 문제 차이로 들어갈 수 있는 대학이 갈리는 영향이다. 공교육 현장인 고등학교도 인서울이라는 목표에 매여 있긴 마찬가지다. 해마다 입시가 끝난 뒤 열리는 학부모 설명회에선, 이른바 ‘진진’(진로진학부장) 선생님들이 인서울로 간 졸업생이 몇 명인지를 마치 영업사원이 실적을 보고하듯 읊어준다. “어머님들~ 사진은 찍지 마시고 그냥 보기만 하세요. 여기 보시면 우리 학교에서 인서울 커트라인이 이 정도고요.” 학교마다 인서울 몇 명, 스카이 몇 명 하는 식으로 실적 경쟁에 나서고 그에 따라 고교 서열이 매겨지다보니, 이런 문제에서 자유로운 학교는 많지 않다. 복잡한 입시 전형은 체감 난도를 한층 높이는 요인이다. 처음엔 다들 입시 전형이 수시와 정시, 딱 두 가지가 있는 줄 알지만 실상은 그렇지 않다. 수시 전형은 크게 학생부교과와 학생부종합, 논술, 특기자, 예체능으로 나뉜다. 또 학생부교과 내에서 다시 교과형·면접형·적성형으로, 학생부종합에선 일반전형과 학교추천전형 등으로 구분하는 식이다. 미리 본인이 도전할 입시 전형을 하나 정해두고 준비하면 되지 않느냐고? 현실은 그렇게 녹록지 않다. 일단 수능 점수로 대학을 가는 정시 비중은 20~30% 수준이다(앞에 언급한 20개 대학 기준으로는 1만9822명). 게다가 수많은 재수생(혹은 장수생)과 겨뤄야 하기에 그야말로 바늘구멍에 들어가기다. 특히 현역은 고3 때도 내신과 학생부를 챙겨야 하기에 수능만 대비하는 재수생과 경쟁이 되지 않는다. 정시에만 매달릴 수 없다는 얘기다. 그렇다고 수시에만 올인하는 것도 부담이다. 수시 전형(20개 대학 기준 4만4688명)에 대비하려면 고1 1학기부터 고3 1학기까지 10번의 중간고사와 기말고사를 늘 전쟁처럼 치러야 하는 동시에, 학생부에 들어갈 비교과 활동(봉사활동·동아리·교내 수상 등)도 꼼꼼히 챙겨놔야 한다. 그 와중에 틈틈이 논술 전형을 준비하고 면접에서 나올 구술고사에도 대비해야 한다. 이 모든 걸 완벽하게 준비할 수 있는 ‘고사미’가 얼마나 되겠나. 결과적으로 아이들은 어느 전형 하나 확신하지 못한 채 죽을힘을 다해 이것저것 챙기느라 쉴 틈이 없다. 여러 번 지원 가능해도 상위권이 싹쓸이 각 전형이 워낙 쪼개져 있다보니 어지간한 학과에선 모집 인원이 한 자릿수인 경우도 많다. 일부 상위권 대학 인기 학과의 학생부종합 경쟁률이 20~30 대 1은 기본이고 100 대 1에 육박하는 이유다. 얼핏 보면 전형도 여러 개인데다 복수 지원(수시 6번·정시 3번)이 가능해서 선택 기회가 많아진 것 같지만 이 역시 체감은 전혀 다르다. 단수 지원일 때는 자연스럽게 응시 인원이 분산됐지만 지금은 상위권 아이들이 싹쓸이로 다 꿰차는 구조다. 상위권은 보통 수시에서 6번 합격하고 어디로 갈지 저울질하기 때문이다. 복잡한 전형 속에 허수도 많고 변수도 많은 입시에서 정신 바짝 차리고 포트폴리오를 짜지 않으면 합격권에서 멀어질 수밖에 없다. 고사미맘들이 비싼 돈을 내며 입시 컨설팅을 받고 싶은 유혹에 시달릴 수밖에 없는 이유가 여기에 있다. 고3 엄마 Y

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!