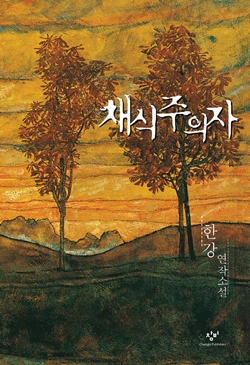

<채식주의자>, 창비 펴냄.

“네가 안 먹으면 남들이 널 먹을 거다” 강자는 약자의 자유의지를 용납하지 않고 획일적인 가치를 강요한다. 획일적인 가치는 보편타당한 이성에 따라 성립된 것이 아니라, 단지 강자의 뜻이다. 대대로 유서 깊은 강자의 소망은 이렇게 표현된다. ‘내 말대로 하라. 내 취향이 진리다.’ 강자는 약자의 열정, 시간, 힘을 착취하는 가운데 무엇보다 뜻대로 살 자유를 박탈한다. 어른들은 강자가 되고 싶어 한다. 사회적 일상은 크고 작은 권력관계로 얽혀 있다. 두 사람만 모여도 위계를 정하며, 더 강한 힘을 가지기 위해 무한대의 투쟁을 벌인다. 권력관계에는 억압이 따르고 투쟁은 폭력적이지 않을 수 없다. 정의가 아니라 힘의 원칙이 지배하는 사회에서, 강자가 되거나 강자에게 영합하는 것이 유능함이다. 유능해지고 싶은 청년은 강자에게 기꺼이 허리를 굽히고 약자를 무참히 짓밟는다. 권력투쟁과 위계 구도, 그에 따르는 폭력을 혐오하는 청년, 억압 없는 평등한 사회를 꿈꾸는 청년은 도태된다. 그는 착취당하거나 금 밖으로 밀려나간다. 장면 셋. 영혜가 아홉 살 때 기르던 흰 개가 그녀를 물어뜯었다. 그에 대한 복수로 아버지는 개를 오토바이 뒤에 묶고 동네를 달렸다. 일곱 바퀴를 돌자 개는 축 늘어졌다. 죽은 개로 국을 끓이고 동네잔치를 벌였다. 일상은 복수심으로 가득 차 있다. 당한 일을 두고두고 곱씹으며, 되갚아주지 않으면 더 크게 당한다고 믿는다. 당할까봐 두려워서 미리 공격한다. 가해자는 피해자의 복수가 두려워서 바로 그 피해자를 한층 더 모질게 짓밟는다. 그들에게 이해와 용서는 약자의 덕목이다. 영혜의 어머니는 울부짖는다. “네가 고기를 안 먹으면, 세상 사람들이 널 죄다 잡아먹는 거다.” 내가 치지 않으면 공격받는다. 성공적인 사회인이라 자부하는 어른들은 믿는다. 꼬리를 물고 이어지는 공격의 순환 고리에 가담하지 않으면 무참한 제물이 된다고. 사랑과 평화를 꿈꾸는 청년은 누구도 공격할 수 없어서 무수한 화살을 온몸으로 맞는다. 비난받고 누명 쓰며 모함당하고 도둑맞다가 피투성이가 된다. 혹자는 반문한다. 남편의 거친 언사, 아버지의 강압, 개의 살상 이런 것들은 일상다반사며 폭력 축에도 끼지 못한다고. 맞다. 이들은 살인과 방화처럼 대단한 폭력은 아니다. 지극히 흔하고 평범한 일이다. 영혜가 평범해 보여서 그녀와 결혼했다는, 오로지 평범함만을 추구하는 남편과 역시 평범하달 수밖에 없는 아버지는 딱 평균치 인간의 폭력성을 보여준다. 그런데 폭력이 평범해 보인다는 것이 문제다. 평범한, 지극히 평범한 폭력 일상은 자각하지 못하는 미시적인 폭력으로 가득 차 있다. 대부분은 미시 폭력 앞에서 사회란 원래 그렇다며 넘어간다. 하지만 사랑과 평등과 평화를 꿈꾸는 청년의 눈에 일상은 견딜 수 없는 칼날투성이다. 피웅덩이 그 자체다. 그는 칼날에 베이고 베이며, 흘러넘치는 피를 주체 못해 일상과 작별하고만 싶다. 진실은 약한 고리를 통해 드러난다. 미시 폭력을 견디지 못하여 무너진 젊은 영혼으로 인해, 우리는 간과했던 일상의 폭력성을 깨닫는다. 얼마나 많은 폭력을 폭력으로 인지하지 못하고 살아왔는가. 하긴 무너지는 청년이 아닌 평범한 우리도 누군가의 거친 언사를, 권력의지를, 복수심을 더 이상 참을 수 없어 비명을 지를 때가 있다. 사회를 떠나고 싶은 청년의 또 다른 특성은 자기반성에 예민하다는 점이다. 매사 자기 정당성을 주장하며 궤변을 서슴지 않는 자기 강화적 아전인수가 그에게는 없다. 그는 자기 정당성 강화보다 축소에 익숙하다. 영혜가 채식을 고집하는 이유는 제 안의 폭력성을 자각했기 때문이기도 하다. 그녀는 아홉 살 때 죽은 개로 끓인 국을 맛있게 먹었다. 지금까지 먹은 고기들의 목숨이, 그 고함과 울부짖음이 명치끝에 달라붙어 있다고 느낀다. 이 때문에 가슴이 답답하여 브래지어를 할 수 없다. 그녀는 과거 자신이 저지른 폭력, 현재도 내면에서 꿈틀거리는 최소한의 폭력성을 견디기 어렵다. 폭력적인 인간 본성 자체를 참을 수 없다. 남은 선택지는 인간이기를 그만두는 길뿐이다. 결국 그녀는 미쳐버린다. 세상의 폭력성을 도도하게 비난하는 사람에게는 특유의 나르시시즘이 있다. 자신만은 속악함에서 비켜났다는 환상이 근저에 자리한다. 세상의 폭력성을 견디지 못하지만 자신의 허물도 눈감을 수 없는 청년에게는 이런 환상마저 없다. 나르시시즘에 따르는 최소한의 에너지조차 없으니 그는 정말 먼지처럼 사라지기 일보 직전이다. 그런 청년의 눈망울은 사슴을 닮았다. 이제야 말한다. 그는 연약한 사회 부적응자가 아니다. 옳음의 가치를 믿는 맑디맑은 청년이다. 그는 순결하기에 갈기갈기 찢겼다. 연약한 사회 부적응자가 아니다 지금까지 나는 청년이 성장하길 바랐다. 하지만 힘보다는 정의를, 권력 다툼보다 평등을 사랑하는 청년이라면, 강자 옆에서의 편안함보다 약자를 위한 눈물에 익숙한 청년이라면, 누구도 누구를 해치지 않는 세상, “늑대가 새끼 양과 함께 살고 표범이 새끼 염소와 함께 지내”(이사야 11장 6절)는 세상을 꿈꾸는 청년이라면, 성장하지 않기를 바란다. 세속의 질서에 순응하는 것이 성장이라면 말이다. 먼지처럼 사라지지는 더욱 마라. 더 이상 견딜 수 없는 마음이 힘을 줄 테니, 그것을 지렛대 삼아 우뚝 서라. 그리고 그대가 꿈꾸는 세상을 만들어라. 폭력을 참을 수 없는 젊은 마음들 덕분에 세상이 조금이라도 나아지지 않았던가. 진보는 상처로 피투성이가 된 마음에서 비롯된다. 박수현 문학평론가·공주대 교수

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!