❸ 미군은 대전형무소 학살 모습을 동영상으로 찍었다. 이 사진은 동영상 가운데 일부분인데, 전갑생 선생이 제공해주었다. 고마움을 표한다. RG 111-ADC-8405, National Archives Ⅱ 소장. 김득중 제공

남한 군경이 저지른 대전형무소 수감자 살상이 불과 두 달 전에 일어났는데, 북한 군경에 의한 학살이 또다시 벌어졌다. 대전형무소에는 1500명가량 수감됐다는데, 생환자들의 진술을 종합하면 1950년 9월25일 새벽부터 수감자들을 용두산·도마리·탄방리 등 형무소 외부로 끌고 가 총살한 다음, 25일 밤에는 형무소 내부에서 나머지 수감자들을 총살했다.

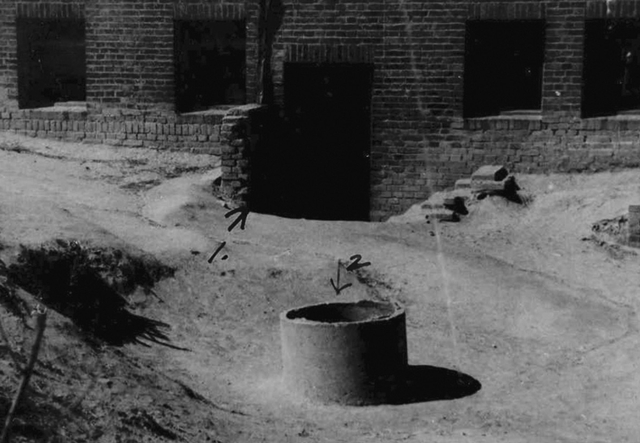

주검들은 형무소 후문 쪽 밭고랑과 우물에서 발견됐다. 학살이 벌어진 밭고랑은 감옥 북쪽 공장 옆에 온실로 사용됐던 곳이고, 우물은 취사장 두 곳에 있었다. 밭고랑에서 300구, 두 우물에서 171구, 모두 471구의 주검이 나왔다. 유족이 일부 찾아갔을 가능성을 고려하면, 약 500명이 대전형무소 내에서 희생됐다고 할 수 있다. 사진❶은 학살이 벌어진 우물을 찍은 것이다. 한 증언에 따르면, 우물에서 주검을 다 꺼내는 데 3일이 걸렸고, 연고자가 없는 주검은 형무소 후문에서 장작 위에 올려놓고 화장했는데 10일이 걸렸다고 한다. 유족이 주검을 확인한 경우는 드물었다. 전쟁에서 이름 없는 죽음이 쌓여갔다.

사진❷는 대전형무소에서 학살당한 광경을 미군이 찍은 것이다. 구덩이를 파고, 수감자들을 그 앞에서 총살했다. 대전형무소 학살은 미군 보고서 등에 사진으로 남은 것이 꽤 있지만, 동영상은 최근 새로 발굴됐다. 사진❸은 동영상의 한 장면이다. 포클레인으로 판 큰 구덩이에 주검들을 가지런히 놓았다. 카메라가 담은 참상은 이루말할 수 없다. 주검은 여기저기 훼손당했고, 풍선처럼 부풀어 있다. 분명 영상에는 사람을 담았지만, 주검으로 남은 사람은 아무 가치 없는 사물로 보이기조차 한다. 영상은 주검 한명 한명을 가까이 보여주고 있다. 사실 기록에 충실한 카메라의 눈에는 감정이 없다. 주검을 훑고 지나가는 카메라의 눈은 잔인하게 느껴지기조차 한다.

대전형무소와 수도원 수감자들이 처형된 다음날인 9월27일 새벽 3시께부터 5시까지, 경찰서에 수감돼 있던 미군·국군·경찰 포로들이 경찰서 마당에서 희생됐다. 인민군과 내무서원들은 한국인 포로의 총살을 시작으로 미군 포로, 마지막으로 부상자들을 총살했다.

북한에 의한 민간인 학살이 대전에서만 벌어졌던 것은 아니다. 전라도 여수·영광, 충청도 청주·공주, 경상도 함양·산청, 경기도 양평·가평, 강원도 원주·강릉등 남한 각지에서 인민군이 후퇴할 때 학살이 일어났고, 북한 지역인 함흥, 원산 등지에서도 대규모 학살이 자행됐다. 북한에 의한 민간인 학살은 한국 군경에 의한 민간인 학살보다 규모가 작았고 시기적으로도 한국 군경의 민간인 학살이 먼저 시작됐다는 차이는 있지만, 학살 양상은 남북한이 크게 다르지 않았다. 법 절차 없는 즉결 처형, 증오에 기초한 집단학살이 일어났다. 남한은 ‘빨갱이’를 색출하고, 북한은 ‘반동분자’를 뿌리뽑으려 했지만, 그것은 학살이라는 잔혹한 방식으로 이루어졌다. ‘빨갱이’나 ‘반동분자’ 같은 이념 가르기는 국가에 의한 일방적 규정이었고, 동전의 양면이었다는 점에서 차이가 없었다.

미 전범조사단 확인 민간인 잔혹 행위 1842건

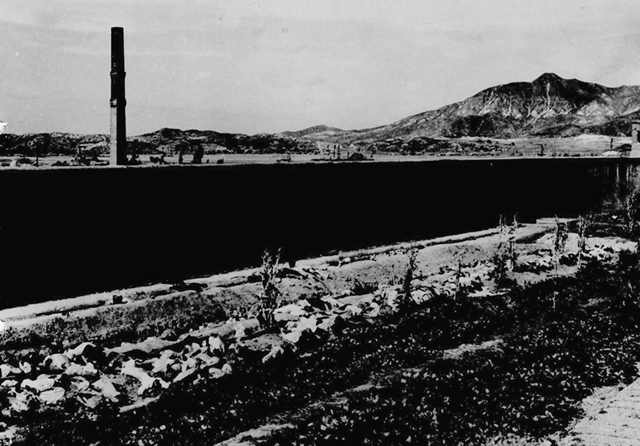

❹ 대전 교외 산등성이에서 북한군에 의해 학살된 주검을 유가족이 찾고 있다. KWC 28C. 김득중 제공

전선이 남북으로 오가는 동안 군경의 민간인 학살은 그치지 않았다. 점점 높아지던 증오와 적대감은 1·4 후퇴 때, 또다시 민간인 희생을 불렀다. 가해자는 주로 국군, 미군, 인민군이었다. 중국인민지원군에 의한 민간인 희생은 거의 찾을 수 없다. 이는 ‘전쟁 상황에서 민간인 희생은 어쩔 수 없다’는 주장이 별 근거가 없는 것임을 알려준다.

북한의 우익 학살은 전쟁 당시 미군과 한국 정부에 의해 조사됐다. 미군은 북한군이 저지른 잔혹 행위 조사에 매우 적극적이었다. 1950년 10월 일본에 있는 극동사령부는 미8군 법무감 산하에 전쟁범죄조사단을 구성하라고 지시했다. 전쟁범죄조사단은 공산군이 저지른 전범 사건의 증거를 조사하고, 전범을 체포하거나 이후에 벌어질 재판을 준비했다. 태평양전쟁 때도 똑같았지만, 전쟁범죄조사단의 기본 목적은 민간인 피해보다는 미군 포로에게 가해진 가혹행위에 초점을 맞추었다. 이 조사를 기초로 공산군을 국제법정에 기소하려 했기 때문이다. 하지만 전쟁범죄조사단은 민간인에 대한 잔혹 행위도 조사했고, 이를 모아 사건별로 1842건을 정리했다.

휴전 협상이 길어지고 전범 조사가 협상에 악영향을 줄 가능성이 높아지자, 미군은 전쟁범죄조사단 조직을 축소하고 전범 행위도 재판에 회부하지 않기로 결정했다. 휴전협정을 코앞에 둔 1953년 6월30일 전쟁범죄조사단은 중간보고서를 발표했다. 전쟁범죄조사단의 각 사건 조사에는 한국 정부도 도움을 주었다. 파일에는 한국 내무부 현지 경찰서가 피살자를 조사한 보고서나 증거 사진 등을 첨부했는데, 사진❶은 이때 제공됐다.

인민군 점령 기간에 대전형무소, 경찰서, 수도원에서만 1557명이 북한군에 죽임을 당했다. 이들은 다섯 곳에 임시로 가매장됐다가, 1952년에야 합동안장이 되었다. 대전 지역의 희생자 유해는 사정공원에 있는 ‘애국지사총’에 1996년에야 안치됐다. 대전 중구 중촌동에 있던 대전형무소 자리는 과거의 기억을 땅속에 묻은 채 지금은 아파트가 세워졌고, 정치보위부 건물로 사용됐던 프란치스코 수도원은 헐리고 다른 건물이 들어섰다. 세월을 견디며 아직까지 남아 있는 유적은 우물과 망루뿐이다. 이 일대는 현재 대전형무소 기념 평화공원으로 조성됐다. 망루는 문화재로 지정됐고, 공원 한쪽에는 희생당한 우익 인사를 기리는 추모탑이 세워졌다.

전쟁 민간인 학살, 남북한이 똑같았다

무참했던 과거의 기억은 흘러간 듯이 보인다. 학살이 벌어진 장소는 쓸려나간 흔적이 거의 남아 있지 않은 채 몇몇 기념물만 있고, 지금 그 공간은 우리에게 안식처를 제공한다. 평안한 현재는 과거와 완전히 다른 세계인 듯 보인다. 아직도 구시대적 이념에 의한 편 가르기가 좀비처럼 활개 치는 시대에 70여 년 전 이념으로 포장된 전쟁이라는 국가폭력에 쓰러졌던 이름 없는 죽음들이 안식할 자리는 어디에 있을까? 한반도에 거주하는 주민 모두는 남북한 권력에 ‘빨갱이’와 ‘반동분자’로 일방적으로 규정되는 존재에 불과했다. 남한 정권이 주장한 ‘자유민주주의 확산’과 북한 정권이 주장한 ‘미제로부터의 해방’은 억울한 죽음 앞에서 그들만의 구호에 그쳤고, 국민과 인민을 위한 정치는 실현되기 어려웠다. 숱한 무명의 죽음 앞에 남북한은 어떻게 응답할 것인가?

김득중 국사편찬위원회 편사연구관