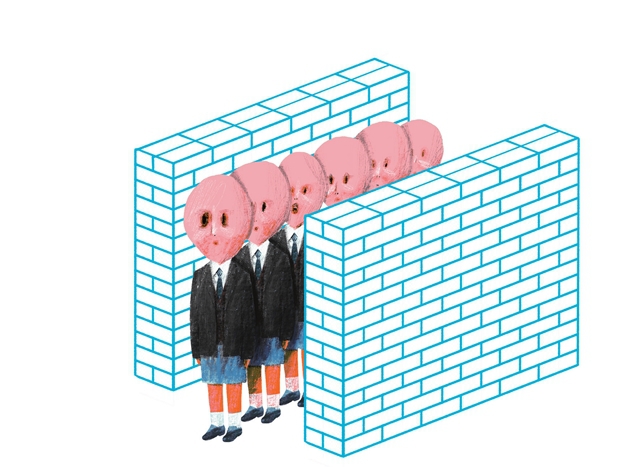

일러스트레이션 조승연

그 학교엔 유독 규칙이 많았다. 실내화는 흰색으로 깨끗해야 한다. 잿빛이 돌면 실내화로 따귀를 맞는다. 줄은 똑바로 서야 한다. 직선에서 삐져나오면 머리통을 얻어맞는다. 운동회 때 부채춤을 출 때는 모든 학생이 똑같이 움직여야 한다. 한 명이라도 반대 방향으로 돌면 처음부터 다시 시작이다. 왜 전교생이 부채춤 달인이 돼야 하나. 때는 1980년대다. 다리 너머로 서울이 보였던 그곳에서 5학년이 되면 ‘엑소더스’가 벌어졌다. 학부모가 아이들 학교에 관심이 있고 능력이 되면 다리 건너 서울로 이사했다. 중학교 배정을 그쪽에서 받으려는 거다. 남은 아이들은, 왜 필요한지 모를 오만 가지 규칙을 어겼다는 이유로 얻어맞았다. 사람대접을 해주지 않으면서 자꾸 사람이 되라 했다. 초·중·고 학교생활을 통틀어 뼛속까지 배운 것은 사실 한 가지다. 한국에서 사람대접 받으려면 수많은 조건을 충족해야 한다는 거다. 모든 인간은 평등하고 인간이라는 이유만으로 존중받는다는 건 순 뻥인 걸, 11살 때 조회 시간에 기절하며, 17살에 성적 따라 책상을 옮기며 배웠다. 김현경의 책 <사람, 장소, 환대>를 보면, ‘현대’사회의 도덕적 토대는 무조건적‘환대’다. 인격을 ‘신성한 것’이라 보고 인간에게 사회 속에 자리·장소를 내주는 것이 환대다. 사람대접해 사람임을 서로 확인해주는 것이다. 매 순간 벌어지는 일상적 상호 의례로 우리는 사회 속에서 사람으로서‘성원권’을 확인한다. ‘현대사회’ 상호작용에 참여하는 모든 개인의 권리이자 의무다. 어떻게 사람은 물건이 되나? 수용소에서 입소자들을 다루는 방식은 거의 비슷하다. ‘조건부’ 사람대접 사적인 공간과 개인 물품을 모두 뺐고, 번호로 부른다. 똑같은 옷을 입히고 똑같이 머리를 자르며, 때리거나 특정 자세를 강요하는 식으로 몸을 침범하고 언어로 모욕한다. 이렇게 ‘신성한 것’, 인격을 거둬내면 다루기 쉬운 물건이 된다. “체벌은 갖가지 이유로 행해질 수 있고, 거기 따라붙는 훈계도 그만큼 다양하다. 하지만 표면상의 다양성을 넘어서, 체벌은 언제나 단 하나의 메시지를 반복해 전달한다. 바로 체벌이 언제라도 반복될 수 있다는 사실이다. 너의 몸은 온전히 너의 것이 아니며, 나는 언제든 너에게 손댈 수 있다는 가르침이다.” 1980년대는 그렇다 치고, 지금도 학생인권조례며 두발 자유화가 논란거리다. 두발 규제로 탈선을 막는다면, 성인이야말로 머리를 깎아야 하는 거 아닌가. 제 머리털도 제 맘대로 못하는 두발 규제는 체벌과같이 상대를 ‘사람이 아닌 존재’로 대접해 쉽게 통제하려는 것이라고, 나는 생각한다. 사람으로 대접받으려면 수단이 필요하다. “신자유주의의 모순은 상호작용 질서의 차원에서(즉, 상징적으로) 모든 인간의 존엄성을 주장하면서, 구조의 차원에서 사람들에게서 자신의 존엄을 지킬 수단을 빼앗는다는 것이다.” ‘굴욕을 받아들일래실업자 할래’ 이런 선택지를 강요하는 걸 제도로 정당화한다. 왜 그래야 하는지 모른 채 일하는 내내 서 있도록 강요받고 문자로 해고당하는 노동자에게 ‘네 인격은 신성하니 알아서 지켜라’고 말할 수는 없다. 자존감은 맨땅에서 자라지 않는다. 남에게 굴종하지 않아도 사람 지위를 유지하려면, 반드시 필요한 것이 재분배이며 공공성 확대라고 저자는 말한다. 환대가 조건부가 될 때, 이는 이미 사회가 아닌 전쟁터다. 학교에서 우리는 이미 눈치챘다. “나는 신자본주의와 학교폭력의 연관성에 대해 언급하고 싶다. 우리 사회의 신분주의가 위험수위에 이르렀음을 알리는 가장 날카로운 경고음은 교실에서 나온다. 교실 내의 위계는 사회의 위계를 닮았다. 가진 게 많은 아이들, 지배 문화의 요구에 가장 잘 부응하는 아이들이 꼭대기에 있고, ‘자본’이 가장 부족한 아이들이 밑바닥에 있다. 위에 있는 아이들은 아래 있는 아이들을 괴롭힌다. 별다른 이유 없이, ‘장난 삼아’ 그래도 된다는 것을 알기 때문에. 이 관계를 지배하는 감정은 경멸이다. 학교는 겉으로는 존중을 이야기하면서 실제로는 경멸을 가르친다. 지금 아이들은 사회에 나갔을 때 꼭 필요한 두 가지 기술 - 경멸하는 법과 경멸에 대처하는 법 - 을 익히는 중이다.” 아이야, 무엇이 두렵니 학원을 다섯 곳 다닌다는 초등학교 5학년 아이에게 물은 적이 있다. 네 마음대로 시간표를 다시 짠다면 어떻게 할래? 아이는 학원 수는 줄이겠지만 몇 개는 다니겠다고 했다. 놀랐다. “나중에 취업해 먹고살려면 그래야 해요.” 1인당 국민총생산이 3만 달러가 넘는 한국에서 아이는 생존하지 못할까 두려웠을까? 아니면 사람답게 생존하지 못할까 두려웠을까? 무엇 무엇이 되지 않으면 사람이 될 수 없다고 공포를 조장하고 매일시현하는 사회에서, 꿈나무로 자라라니, 무슨 ‘미션 임파서블’인가. 김소민 자유기고가

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!