1908년 2월20일 홍범도 부대가 점령한 갑산읍성의 정남문 진북루. 장세윤 제공

홍범도 부대가 삼수성 전투에서 빼앗은 베르던 소총. 옛 한국군 진위대가 쓴 개인 화기로, 홍범도가 애지중지하던 무기였다(위). 일본군 30식 소총. 홍범도 부대가 삼수성 전투에서 빼앗은 일본군의 개인 화기.

홍범도 부대원 중에는 사냥업에 종사하던 포수가 많았는데, 그들은 이때부터 화승총을 버리고 새 개인 화기로 무장했다. 홍범도도 이때 얻은 베르던 소총을 애지중지했다. 이후 전투는 물론이고 외국으로 망명할 때도 갖고 갈 정도였다. 총신(총 몸통) 길이가 130cm, 사정거리가 280m인 이 총은 정확도가 우수해서 장거리 저격용으로 적합했다. 홍범도는 이 총기로 백발백중의 사격 솜씨를 자랑했다. 홍범도 부대의 전투력이 강한 데는 남다른 이유가 있었다. 단지 병사들이 포수 출신이기 때문만은 아니었다. 의병장의 리더십과 인간적 매력이 비범한 것도 한 이유였다. 참모장을 지낸 김호의 증언에 따르면, 홍범도는 특이할 정도로 정직하고 겸손했다. 동료를 사랑했는데, 특히 나이 어린 사람들을 극진히 여겼다. 사격 솜씨가 출중했고, 체력이 좋았다. 쉬지 않고 전투를 했고, 행군하다 좀 위험한 곳에서는 자기가 항상 선봉에 섰다. 예기치 않게 적군에 포위되면 기묘한 방법으로 포위망을 빠져나왔는데, 부하를 한 명도 남기지 않고 모두 데리고 나왔다. 홍범도의 리더십과 인간적 매력 하지만 그해 여름부터 홍범도 부대는 밀리기 시작했다. 보급 때문이었다. 고난은 대부분 ‘약’ 탓에 일어났다. 약은 ‘약철’의 줄임말로, 탄약을 가리키는 홍범도 부대의 내부 용어였다. 의병에게 추위와 식량난이 두렵지 않은 것은 아니었다. 하지만 그것은 참고 견디다보면 우여곡절 끝에 요행히 극복되곤 했다. 탄약은 달랐다. 그것이 다 떨어지면 정말 대책이 없었다. 일본군 소부대라도 마주치면 도망 외에 방법이 없었다. 뒷날 홍범도는 이때 상황을 떠올리며, 매를 본 꿩이 숨듯이 정신없이 달아나야 했다고 말했다. 의병장 홍범도는 탄약을 얻으려 갖은 노력을 했다. 전투로 일본군에게서 노획하는 방법을 써왔지만 의병 쪽 희생이 컸다. 실패 확률도 높았다. 좀더 안전하게 많은 탄약을 얻는 길을 열어야 했다. 외국에 밀사를 파견해, 탄약을 사기로 결정했다. 1908년 6월23일, 장진 여애리 평풍바위에서 열린 의병총회에서 조화여와 김충렬이 선발됐다. 믿을 만한 사람들이었다. 이들의 임무는 두만강 건너 러시아 영토인 노보키옙스크에 가서 돈을 주고 탄약을 사는 것이었다. 한인들이 ‘연추’(煙秋)라고 부르는 곳이었다. 그곳에는 대한제국의 전직 고위 관료이자 군사령관이던 이범윤이 수백 명의 의병부대를 거느린 채 웅거하고 있었다. 탄약을 구하기에는 안성맞춤이었다. 홍범도는 밀사들에게 일본돈 2만원을 주어 보냈다. 거금이었다. 전투로 빼앗은 군자금이었다. 이범윤에게 제시할 의병장 홍범도의 편지도 비밀리에 지니게 했다. 밀사들의 신원을 보장하고, 임무 수행을 도와달라는 정중한 요청을 담은 글이었다. 웬일일까? 파견원들이 돌아오지 않았다. 충분히 되돌아올 시일이 지났는데도 그랬다. 초조하게 기다리는데 어렵사리 통신문이 도착했다. 놀랍게도 이범윤 부대의 감옥에 수감됐다는 소식이었다. 다시 사절을 보냈다. 의병 가운데 말도 잘하고 사리 분별도 뛰어난 김수현이 선발됐다. 급히 현장에 가서 오해를 풀고 수감된 자들을 구하는 게 그의 임무였다. 이번에도 소용없었다. 그도 돌아오지 않았다. 탄약을 확보하기 위해 비상한 수단을 취해야 했다. 어쩔 수 없이 일본군 수비대를 습격하기로 했다. 홍범도 부대는 그해 11월 초 압록강변에 있는 신갈파진 일본군 요새를 공격했다. 무리한 작전이었다. 의병들은 요새에 웅거한 중무장 일본군 150명을 이길 수 없었다. 전투는 실패로 끝났다. 일본군의 추격까지 당하게 됐다. 탄약 보급 끊긴 맨손 부대 그날 밤 홍범도 부대는 쫓기듯 압록강을 건넜다. 망명이었다. 11월2일 국경을 넘을 때였다. 홍범도는 눈물을 뿌렸다. 뒷날 회상기에 이렇게 말하며 울었다고 한다. “이 물줄기가 수천리 장강인데, 우리가 무사히 건너왔다. 부디 잘 있거라. 다시 볼 날이 있으리라.” 홍범도를 따라 국경을 넘은 의병은 40여 명이었다. 절정기에는 2800명에 이르던 대부대였으나, 이제는 달랐다. 역전의 용사들이지만 탄약이 없었다. 맨손 부대였다. 탄약 보급 없이는 대오를 증원할 수도 없었다. 홍범도는 용단을 내렸다. 의병부대원의 일시적 해산을 결심했다. 후일을 기약해야 했다. 서간도 통화를 거점으로 연락망을 유지한 채 삼삼오오 흩어지게 했다. 홍범도 곁에는 셋이 남았다. 의병 참모 권감찰, 러시아어에 능통한 김창옥, 유일한 혈육인 둘째 아들 홍용환(12)이다. 네 사람은 러시아령 연추로 가기로 결정했다. 밀사들을 파견했던 곳이다. 끊긴 연락망을 복원하고 보급 문제를 해결하려면 그곳에서 시작할 필요가 있었다. 가까운 길도 있었다. 하지만 일본군 추격대와 주둔지를 피하려면 멀리 에둘러 가야만 했다. 목적지는 동쪽에 있지만 가는 길을 북쪽으로 잡았다. 걷고 또 걸었다. 때는 겨울철이었다. 만주 벌판의 매서운 바람이 일행을 괴롭혔다. 지린과 위수현 등을 지났고, 아스허에서 중동철도 철길에 마주쳤다. 거기서 동쪽으로 방향을 바꿔 철길을 따라 또 걸었다. 헝다오허쯔에 이르러서야 비로소 한인 마을을 만나 노자를 구할 수 있었다. 그게 12월28일의 일이었다. 57일 동안 쉼없이 걸었던 것이다. 12살 소년 용환도 예외 없이 가혹한 행군을 해야 했다. 그다음부터는 기차와 배를 이용했다. 니콜스크우수리스크(소왕영), 블라디보스토크(해삼)를 거쳐 목적지에 도착했다. 두만강 너머 한인 이주민들이 밀집한 곳, 마침내 연추였다. 1909년 2월10일께였다. 조국을 떠난 지 석 달 10일 만에야 그곳에 이르렀다. 홍범도는 알게 됐다. 왜 보급 문제가 해결되지 못했으며, 파견한 대표들은 하나같이 연락이 두절됐는지를. 첫 번째 두 밀사는 이범윤 부대에 군자금 2만원을 빼앗기고 감옥에 수감됐다. 두 번째 밀사는 자신의 사명을 잊은 채 이범윤 부대의 일원이 돼 있었다. 홍범도는 이범윤을 만났다. 냉랭하고 긴장된 공기가 감돌았다. 홍범도(41)가 정중하게 물었다. 자신이 파견한 두 사절을 왜 체포했습니까? 왜 감옥에 가뒀습니까? 그들을 일본 밀정이라고 의심한 이유가 무엇입니까? 이범윤(53)의 답변은 명쾌하지 않았다. 파견원들의 체포에 대해 자신은 알지 못한다고 했다. 투옥된 이유도 아마 신원 증명서가 없거나 부실했기 때문일 거라고 답했다. 책임을 회피하는 무성의한 답변이었다. 평민 의병장과 양반 의병장의 모순

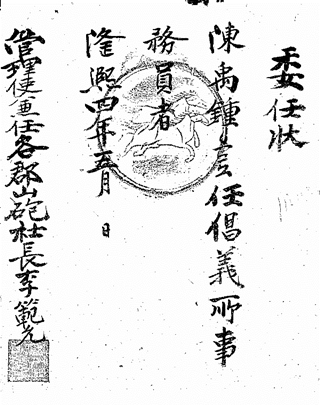

이범윤의 1910년 5월 위임장. 이범윤의 직위가 ‘관리사(管理使) 겸 각군산포사장(各郡山砲社長)’이라고 쓰여 있다. 대한제국 황제에게서 받은 마패 직인이 선명히 찍힌 게 이채롭다. 박환 제공

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!