캐나다와 미국 국경의 바다에서 범고래 J35가 자신의 새끼가 죽자 들어올리고 있다. 이 행동이 일주일 넘게 이어졌다. 미국 고래연구센터 제공

사실 범고래 J35의 행동은 고래 연구자들 사이에선 낯선 모습이 아니다. 연구 논문도 심심찮게 나온다. 제주도의 남방큰돌고래 무리에서도 이런 행동이 발견된 바 있다. 대개 어미는 죽은 새끼를 며칠 동안 떠나보내지 않는다. 주둥이로 죽은 새끼를 수면 위로 들어올린다. 다른 돌고래들이 애도 의식을 대신해주기도 한다. J무리의 여행은 영정 사진을 들고 망자의 삶터와 일터를 도는 인간의 장례식을 닮았다. J무리는 샌환제도와 샐리시해 곳곳을 돌았다. 저명한 해양포유류 학자인 케네스 발콤은 “애도와 슬픔의 여행”이라고 말한다. 고래의 장례식이라고? 인간중심적인 해석이라고 비판하지만, 그렇게 말고는 고래들의 행동을 설명할 길이 없다. 동물학자 바버라 킹은 <동물은 어떻게 슬퍼하나>에서 말한다. “인간중심주의라는 딱지를 붙일 필요는 없다. 애도와 사랑은 인간만의 특성이 아니다. 다른 동물들도 공유한다” 아프리카 곰베국립공원에서 야생 침팬지를 가까이서 관찰한 제인 구달이 목격한 죽음의 사례는 우리 가슴을 저미게 한다. 침팬지 ‘플로’의 아들 ‘플린트’는 엄마가 전부인 아이였다. 젖이 다 말랐는데도 엄마인 플로에게 돌아왔다. 무리 안에 들어가 사회생활을 할 나이가 됐는데도 돌아온 아들 플린트에게 어미 플로는 음식을 나눠주고 자신의 등에 태우기도 했다. 플린트가 8살 반이던 때, 엄마 플로가 죽었다. 제인 구달은 책 <창을 통하여>에서 이렇게 기록한다. 엄마 따라간 침팬지 플린트 “플로가 죽고 사흘이 된 날이었다. 플린트는 개울가 옆의 높은 나무로 올라가 얼어붙은 듯 텅 빈 둥지를 응시했다. 약 2분 뒤, 플린트는 늙은이의 몸짓처럼 몸을 돌리고 나무 밑으로 내려와 누웠다. 그리고 하늘을 쳐다보았다. 그 둥지는 플로가 죽기 직전, 플린트와 플로가 함께 있던 곳이었다.” 플린트는 거기서 무슨 생각을 했을까. 그 뒤 플린트는 먹지 않았다. 엄마 플로가 죽은 지 3주가 되던 때였다. 플린트도 저세상으로 갔다. 동물도 깊고 풍부한 감정이 있고, 희로애락을 표현하는 생명이라는 걸 우리는 직관적으로 안다. 그러나 어떤 동물에 대해서는 알면서도 모른 척한다. 이를테면, 개와 고양이 등 반려동물에 대해서는 우린 끊임없이 의인화하며 사람 대하듯 한다. 반면 우리가 먹는 고기를 생산하는 생명들, 닭·돼지·소 등의 감정과 정신생활에 대해서는 외면한다. A4용지 한 장보다 좁은 곳에서 2년을 살다 가는 달걀 낳는 닭의 절망, 전기봉을 맞으며 도살장으로 끌려가는 돼지의 공포, 건너편 뜬장에 살던 개가 끌려가 도살되는 모습을 본 동료 개의 슬픔. 짧은 삶과 죽음의 끝을 알면 알수록 불편해지기 때문이다. 따라서 공장식 축산이 만들어내는 상품 포장지에 싸여 그들의 삶은 은폐되고 우리는 죄의식 없이 동물을 소비하게 된다. 그러나 다른 존재에 대한 공감이 우리 태도를 바꾸어줄 것이다. J35와 범고래들이 치른 ‘장례식’으로 미국에서는 이 범고래 무리의 보전 조처가 논의되고 있다. 장례식 과정에서 주목받은 또 다른 범고래가 J50이다. 태어난 지 4년이 채 안 된 이 범고래는 건강 악화로 죽음이 염려되는 상황이다. 총 75마리가 남은 샐리시해의 남부 정주형 범고래는 주요 먹이인 왕연어가 사라지면서, 출산율이 급격히 낮아진 상태다. 플라스틱 쓰레기가 이들을 위협하는 요소다. 하늘나라로 떠나보내는 이별의 시간

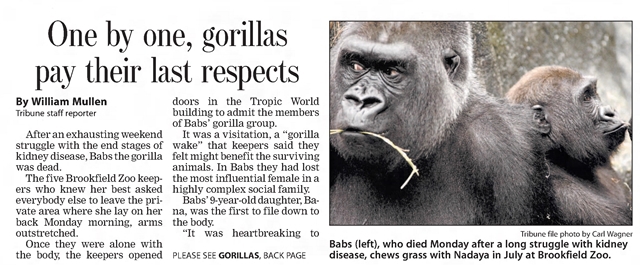

2004년 12월8일 미국 시카고 브룩필드 동물원에서 죽은 고릴라 ‘배브즈’와 그의 죽음을 애도한 동료 고릴라들의 모습을 다룬 신문 기사. <시카고 트리뷴> 화면 갈무리

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!