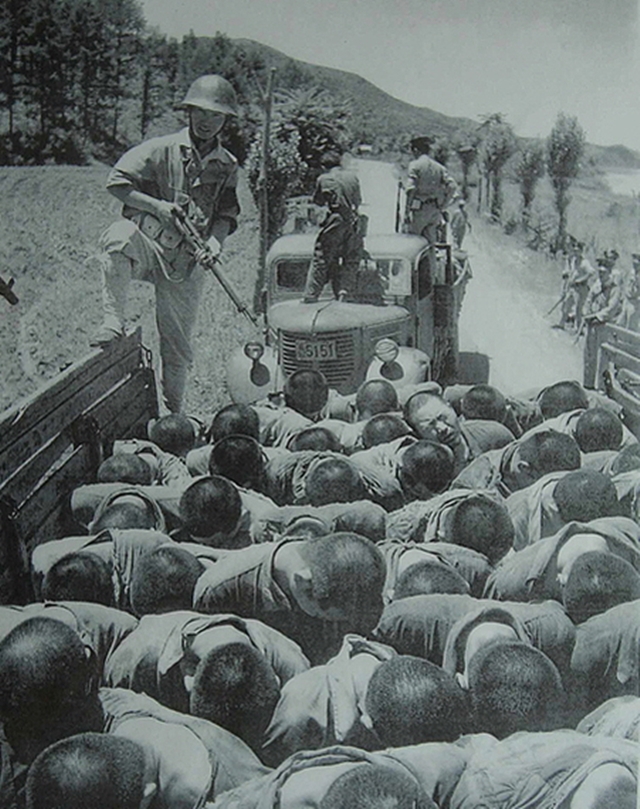

➊충남 공주 왕촌리 학살 현장으로 끌려가는 재소자들. 영국 런던에서 발행한 <픽처 포스트>(Picture Post)에 ‘워 인 코리아’(War in Korea·1950년 7월29일)라는 제목의 기사에 담긴 사진이다. National Archives Ⅱ, Record Group 242

전쟁 직후 이승만 정권은 전국 형무소에 수감된 정치범과 보도연맹원을 대대적으로 처형했다. 정치범과 보도연맹원이 인민군에 협조할 것을 우려해서였다. 강한 척하는 사람들이 내면의 유약함을 감추듯, 국민의 지지가 허약했던 이승만 정부는 보도연맹원이 인민군에 협조할 것을 두려워한 나머지 이들을 학살하기 시작했다. 보도연맹원은 보호해야 할 국민이 아니라, 북에서 밀고 내려오는 인민군과 지하 ‘빨갱이’들에 부화뇌동할 잠재적인 ‘적’으로 인식됐다. 이 좌익세력은 공산주의자만을 지칭하지 않았다. 남북연석회의에 참가한 김구를 ‘크렘린의 신자’라고 비난한 것에서 잘 나타나듯, 이승만은 자신의 정치적 반대자를 모두 좌익세력으로 여겼다. 정부는 군경 조직을 이용해, 이 학살을 체계적이고 조직적으로 진행했다. 근대적 조직 메커니즘에서 개인의 판단은 그리 중요하지 않다. 한 군인이 내 손으로 죄 없는 사람들을 죽일 수 없다고 아무리 강변해도, 그가 원하는 바를 실현하기는 힘들다. 오히려 ‘명령 불복종’으로 처벌받기 쉽다. 나치의 만행을 경험한 독일군은 반인륜적 범죄를 수행하라는 상관의 명령을 거부할 권한이 부여됐지만, 당시는 물론이거니와 지금까지도 이런 규정이 없는 한국에서 ‘명령은 명령일 뿐’ 거부할 수 없는 절대적인 것으로 남아 있다. 명령 거부가 아니라 상관의 명령에 따르면, 그는 상관에게서 소임을 성실히 수행했다는 칭찬을 받을 것이다. 이 과정은 조직의 일반적 논리라고 할 수 있다. 국가폭력은 대부분 군대나 경찰같이 상하 위계질서가 분명한 조직이 저지르는데, 그 결과 실행자는 학살 책임을 다른 구성원과 나눠 가진다. ‘상부의 명령이 하달됐고, 나는 단지 명령에 따라 행동했을 뿐이다’라는 양심 회피 논리가 만들어진다. 더욱이 자신과 동일한 행위를 한 여러 명의 공범이 자신의 행동이 잘못되지 않았다는 신념을 더욱 강화한다. 인간이 다른 인간을 죽이는 것은 쉽지 않다. 방아쇠를 당기려면, 죽일 대상에 대한 멸시와 극도의 증오가 있어야 하고 이념적 정당함을 부여받아야 한다. 좌익을 비인간적으로 규정하는 것은 우리와 다르다는 공포증(Heterophobia)에서 시작된다. 좌익을 자신과 동일한 인간으로 보면, 학살은 쉽게 이뤄지지 못한다. 좌익세력을 인간으로 보지 않아야만 학살이 가능하다. 빨갱이는 죽여도 좋다?

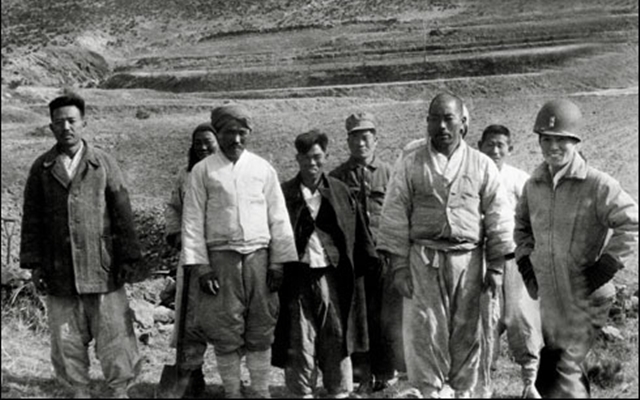

❷대구 부역자 학살. 오른쪽 학살을 지휘한 것으로 보이는 군인이 활짝 웃고 있다. ‘Execution by ROK Army Military Police’라는 제목의 문서에 포함된 7장의 연속촬영 사진 중 하나. 1951년 4월 대구에서 촬영. National Archives Ⅱ, Record Group 242

❸ 대구 부역자 학살. 왼쪽에 두 손을 주머니에 넣고 현장을 감독·기록하는 미군의 뒷모습이 보인다. 1951년 4월 대구에서 촬영. National Archives Ⅱ

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!