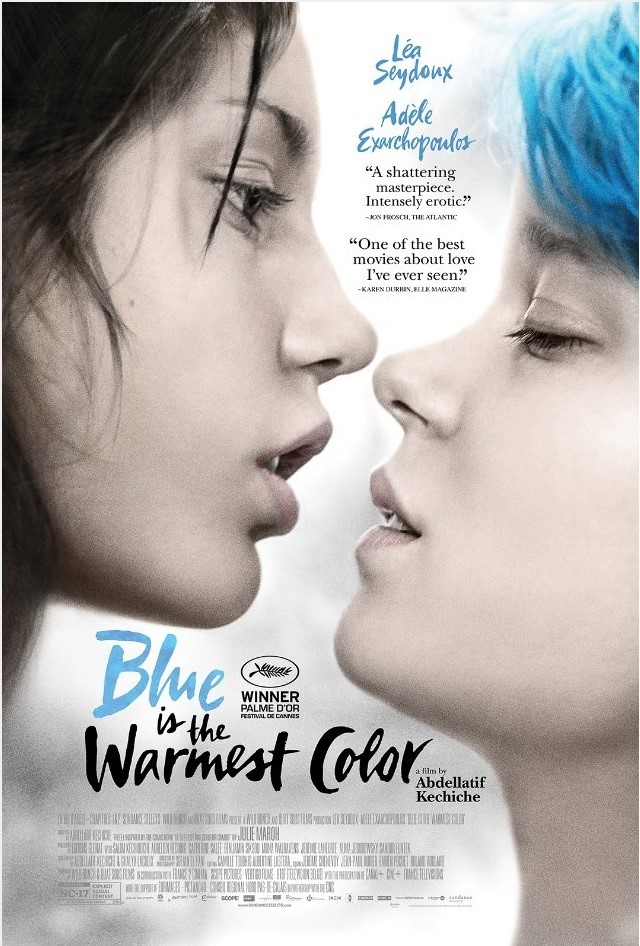

영화 <가장 따뜻한 색, 블루> 포스터. 판시네마 제공

상실이란 실로 짠 사랑 그리고 사랑은 잠시 그 실낙원으로 다시 들어갈 수 있는 입구를 열어준다. 그에게서 그 열쇠를 발견한다. 내 결핍을 채워줄 것만 같은 존재, 모든 상처가 치유받고 온 존재로 세상에 받아들여지는 느낌, 그 찰나를 선사한다. “라캉은 이런 사실에 대해, 우리는 사랑하는 사람에게 ‘그것의 권위’를 부여했다고 표현했습니다.” 이루어질 수 없는 욕망이다. 상대도 그저 한 남자이고 한 여자이니까. 누구도 할 수 없는 일을 상대에게 요구하다보면 상대가 나가떨어진다. 마리 루티는 사랑을 지속하려면 선택적 이상화를 해야 한다고 말한다. 남과 다른 연인의 매력을 부각해 가끔 꺼내보는 명품 그릇처럼 이상화하자는 것이다. 하지만 동시에 그가 그저 플라스틱 그릇처럼 평범한 인간임을 잊지 말자고 조언한다. 그를 내 이상형의 틀에 가두지 말라고 한다. “이상화는 억압하기 위한 것이 아니라 힘을 주기 위한 것임을 전해야 합니다.” 이건 자기 자신을 사랑하는 방법인지도 모르겠다. 인류학자 헬렌 피셔는 <연애본능>에서 낭만적 사랑에 빠지면 뇌에 ‘꼬리 모양의 핵’이 활성화되고 천연 흥분제인 도파민과 노르에피네프린의 향연이 벌어진다고 설명한다. 애인이 그토록 완벽해 보이는 것, 그를 보고 싶어 밤잠을 설치는 것도 이 때문이다. 일종의 중독 상태다. 그리고 시간이 지나면 뇌가 정신을 차린다. 낭만적 사랑은 다른 형태의 사랑으로 변할 수도 있지만, 그 정신줄 놓았던 순간은 가고 없다. 루티는 이렇게 말한다. “사랑이라는 직물은 처음부터 상실이라는 실로 짠 것입니다. …생각해보면 우리가 인생에서 가장 아끼는 것은 모두 찰나의 것들입니다.” 알면서도 바짓가랑이 붙들고 추태를 부린다. 당연히 변하는 것을 변했다고 난동을 피운다. 그에게 끝끝내 ‘그것’이 돼주길 강요한다. 그리고 깨닫는다. 애초에 ‘그것’을 메울 수 있는 타인은 없으며, 그나마 그 결핍을 어루만지는 건 자신뿐이란 걸 말이다. “그 이유는 첫째 ‘그것’이라는 판타지가 실은 하잘것없는 것이기 때문입니다. 우리는 전능했던 적도 없거니와 애초에 낙원이란 존재하지 않기 때문입니다.” 마리 루티의 설명이다. 그러면서 또 반복한다. 똑같은 패턴에 걸려든다. 홍상수의 영화 <북촌방향>에서 주인공이 떠난 옛 연인과 지금 반한 여자를 같은 배우가 연기한다. 그러니 환장할 노릇이다. “무의식은 이런 식으로 반복됩니다. 프로이트는 연애만큼 반복 강박이 심하게 나타나는 곳은 없다고 했습니다. 그것은 우리가 아주 어려서 부모님과의 관계에서 배운 관계맺기 패턴을 끊임없이 작동시키기 때문입니다.” 그럼에도 사랑은 그 무의식의 패턴을 직면할 수 있는 어쩌면 유일한 기회다. 마리 루티가 사랑이 행복보다 우선한다고 말하는 까닭은, 사랑으로 자신의 결핍을, 상처를, 자신을 휘두르지만 무엇인지 모를 ‘그것’의 단초를, 자신을, 발견할 수 있기 때문이다. 사랑이 끝난 자리엔… 사랑의 순간, 잠시 “나의 살던 고향은 꽃 피는 산골”로 돌아갈 수 있는지 모른다. 비록 착각일지라도. 사랑이 끝난 자리, 텅 빈 ‘그것’을 안고 갈팡질팡 어리둥절하게 된다. 어쩌면 우리는 그 “고향”의 아련한 감각, 세상이 곧 나였던 그 합일의 순간을 인생 내내 찾아헤매는 가련한 동지들인지도 모르겠다. 그래서 서로가 처연하고 애틋할 수 있을 것도 같다. <고향의 봄>을 듣다 라면에 콧물을 떨군 까닭이다. 김소민 자유기고가

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!