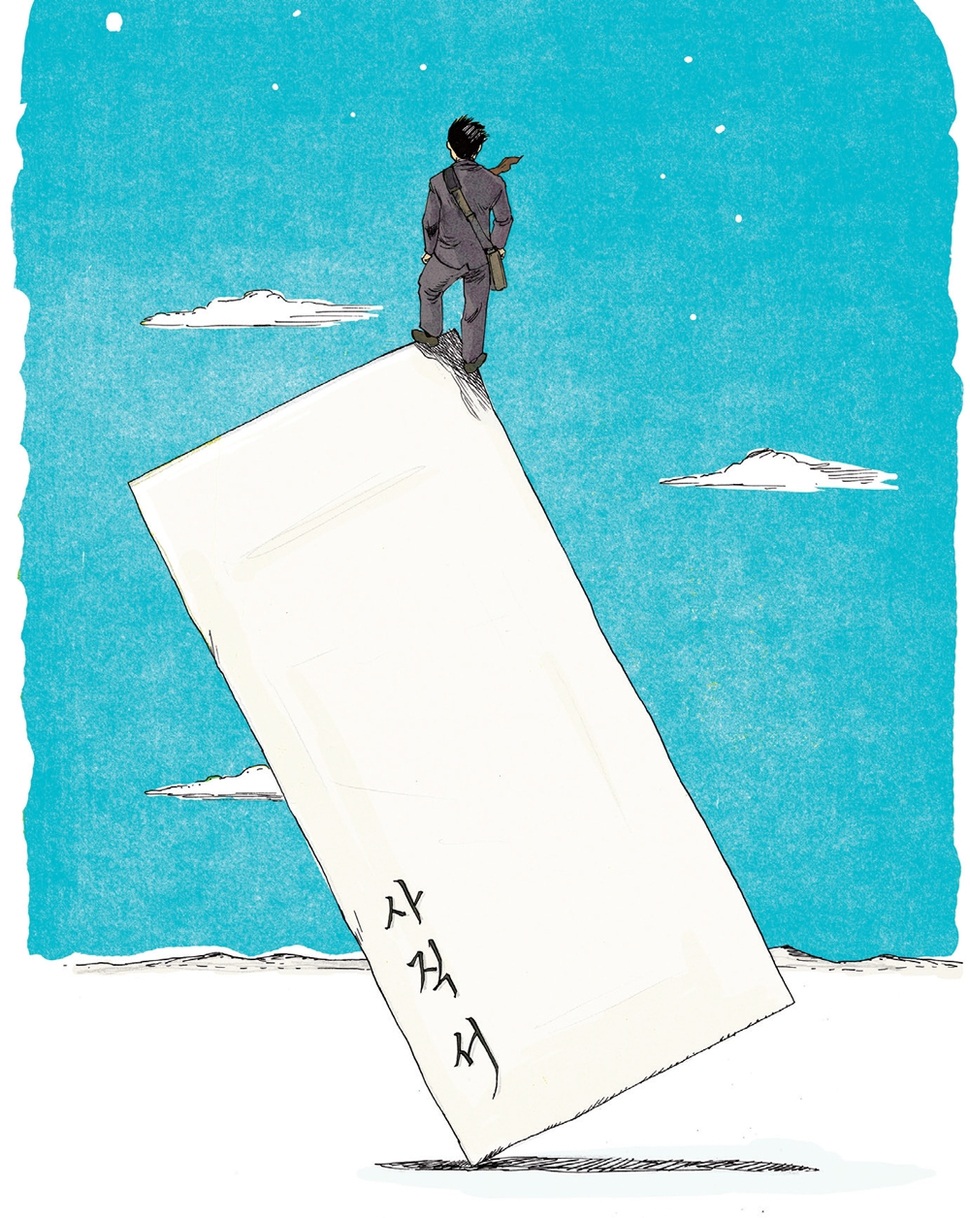

일러스트레이션/ 김대중

이 엄마는 왜 딸에게 손편지를 보냈을까? 이 딸은 왜 답장했을까? 손편지는 암호였다. 엄마는 도망치려고 하는 중이다. 무엇으로부터? 딸은 금성에서 ‘디지털 배우’ 로봇들이 대신 벌이는 결혼식 축하 공연을 짠다. 방송 제작자들을 눈속임하려는 연막이다. 오답을 위해 도망친 아이 4년 전 탄산음료 회사는 유진에게 금성에 보내주는 조건으로 리얼리티쇼를 제안했는데, 유진은 연구 욕심에 이를 받아들인다. 어차피 싫으면 1년 지나 계약을 끝내면 된다. 그런데 계약을 결정할 시기가 될 때마다 유진은 연구열로 진지해지며 ‘그래 좀더’를 결심한다. 카메라 돌아갈 때면 눈물바람이 절로 난다. 왜 이럴까? 그 비밀을 알게 된 건 “사흘째 폭풍우 치는 밤이었다.” 사흘째 폭풍우 치는 밤이 뭐! 그렇게만 던져놓고 작가는 딴청을 피운다. 이제부터 스포일러. 유진이 목숨을 건 탈주를 계획한 까닭은 감정을 조절하는 장치가 자신에게 장착된 걸 발견했기 때문이다. 그렇다면 매순간 결정을 내린 주체가 자신이라고 할 수 있을까? 작가는 유진의 생각을 빌려 말한다. “자신의 삶에 대한 통제력과 자아정체감을 잃게 될 가능성이었다. 다른 사람이 알려준 정답과 자신이 선택한 오답 중 하나를 선택해야 한다면 당연히 후자다. 사람은 오답을 선택하면서 그 자신이라는 한 인간을 쌓아가는 것이다…. 유진은 처음으로 딸을 이해할 수 있게 되었다. 오답을 선택하기 위해 자신으로부터 도망친 아이.” 이 문단에서 자유로운 지구인은 많지 않을지 모르겠다. 초등학교 5학년인 조카의 친구도 생각난다. 그 애 엄마는 애가 한순간이라도 ‘멍 때리면’ 걔 인생이 폭삭 망할지 모른다는 공포증 환자다. 공포는 그 엄마 탓만은 아니다. 내가 닥치고 모범생이 되려고 노력했던 까닭은 사람대접 받지 못할지도 모른다는 공포였다. 공포는 너무 힘이 세 다른 감정을 다 잡아먹어버린다. 일단 살고 봐야 할 것 아닌가. 때때로 그런 생각까지 든다. 국가건 회사건 일부러 사람이 사람대접 못 받는 제도를 고칠 수 있으면서 내버려두는 건 아닐까. 그래야 모두 공포에 질려 다른 꿍꿍이를 못 가질 테니까. 조카 친구 엄마는 더 좋은 학원이 빼곡한 분당으로 이사 가는 게 꿈이다. 나는 걔 엄마가 절대 대출을 받지 못하길 기도한다. 공포에 휘둘린 뇌는 이상한 결정을 내려버린다. 그 뇌가 내린 결정은 내가 내린 결정일까? 그 공포에서 벗어나 내가 내린 결정으로 사는 건 불가능할까? 퇴직금이 떨어지면 불가능하겠지. 직장상사에게 사소한 일로 욱해 막말을 하고 뛰쳐나온 날, 오랜 친구에게 왜 날 무시하냐며 관계를 끊자고 편지를 보낸 날, 왜 당신의 사랑은 변하냐며, 당연히 변하는 것에 변하지 말라고 발광했던 날, 그 분노로 부글부글 끓던 뇌를 떠올린다. 기억과 상처가 현재를 쥐고 흔든다면, 그에 따라 안전장치 없이 발사되는 뇌 속 온갖 호르몬 칵테일을 들이키고 감정이 횟칼을 어느 참에 휘두르고 있다면, 그건 내 인생일까? 아닐까? 탈주의 끝엔 뭐가 있을까 탈주는 정말이지 목숨을 건 일이었다. 탄산음료 탐사선을 ‘탈옥’한 유진은 금성에 있는 무인자동차 탐사선까지 GPS(위성항법시스템) 신호도, 나침반도, 별자리도 없는 길을 지형지물만 보고 걸어야 한다. 그것도 정해진 시간에 도착하지 못하면 죽는다. 처절한 고독이 따라온다. 그렇게 다다른 무인자동차 탐사선이 결국 또 다른 탄산음료 탐사선이라면? 그럼에도 탈주 자체만이라도, 유진의 삶에 의미가 돼줄까? 김소민 자유기고가

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!