47살 오현주, 1938년. 임경석 제공

안동교회 임원들과 찍은 사진, 1942년. 앞줄 왼쪽 다섯 번째가 오현주다. 임경석 제공

오현주의 오빠, 오긍선 세브란스의학전문학교 교장. 민족문제연구소가 발간한 <친일인명사전>에 등재됐다. 임경석 제공

교육 기간이 1904년부터 1910년까지 약 6년이었다. 덕분에 오현주는 20살이 채 되기도 전에 교육자가 될 수 있었다. 졸업한 그해 가을부터 군산 멜본딘여학교에서 교편을 잡았다. 그곳에서 4년, 경남 진주 광림여학교에서 1년6개월, 서울 경신소학교에서 1년간 교사로 있었다.② 오현주는 독실한 기독교인이었다. 각지에서 교사로 일하는 동안에도 교회 출입을 게을리하지 않았다. 그의 삶과 기독교는 뗄 수 없이 연결돼 있었다. 결혼도 교회의 인연에 따랐다. YMCA 지도자이자 신간회 회장을 한 이상재가 중매를 섰다. 상대방은 2살 아래의 강낙원(姜樂遠)이었다. 두 사람은 1915년 11월 결혼식을 올렸다. 오현주가 24살 되던 해였다. 남편은 체육인이었다. 유도와 검도가 전공 분야였다. 결혼 이듬해에 유도 수련을 위해 일본 유도의 총본산인 고도칸에 유학하러 도쿄에 건너갈 정도로 몰입해 있었다. 강낙원은 이후 서울에 무도관(武道館)이라는 유도 수련장을 세웠다. 1930년에는 동아일보사 창간 10주년 기념 각 방면 공로자 표창식에서 ‘체육계 공로자’ 가운데 한 사람으로도 선정됐다.③ 3·1운동이 오현주의 삶의 궤적을 뒤흔들어놓았다. 1919년 3월1일 시작된 만세시위운동이 전 조선을 풍미했다. 3월과 4월 두 달 동안은 혁명적 시기였다. 수백만 군중이 일본 식민통치에 맞서 집단행동을 했다. 희생자가 나왔다. 일본 군경의 가혹한 진압으로 죽거나 다치는 사람이 속출했다. 무차별 검거로 유치장과 감옥이 차고 넘쳤다. 대한민국애국부인회장 맡아 수감된 투사들을 도우려는 움직임이 나타났다. 경제 사정이 곤란한 수감자는 사식도 차입받지 못하는 것을 본 여성들이 나섰다. 오현주 자매도 그랬다. 은밀히 돈을 모으고 수감자를 돕는 활동에 나섰다. 정신여학교 졸업생들이 활동의 구심체가 됐다. 4회 졸업생 오현주·오현관·이정숙이 참가했고, 6회 졸업생 장선희·이순길, 3~4회 후배인 이성완·김정숙 등이 가세했다. 전·현직 교사, 간호부 등 전문직 직업의 신여성들이었다. 활동 범위도 확대됐다. 격문과 지하신문를 은밀히 배포하고, 자금을 모아서 외국으로 망명한 혁명가들에게 전달했다. 관련자와 활동 범위가 늘자 책임과 역할 분담을 명확히 할 필요가 생겼다. 그리하여 ‘혈성단애국부인회’라는 여성 비밀결사가 탄생했다. 나이가 많은 오현관이 회장을 맡고 재무, 통신원, 지방 파견원 등의 직책을 두었다. 1919년 6월 조직이 확장됐다. 애국부인회라는 이름을 가진 두 비밀결사가 통합됐기 때문이다. 다른 단체는 ‘대조선독립애국부인회’라는, 중국 상하이 망명자들과 긴밀히 연계한 것이었다. 새 통합 단체에는 ‘대한민국애국부인회’라는 이름을 붙였다. 회장은 오현주, 언니 오현관은 고문 직책을 맡았다. 단체의 덩치가 커졌고, 지부 조직까지 결성됐다. 그해 6월은 3·1운동의 한 전환점이었다. 6월28일, 제1차 세계대전 이후 국제질서 재편을 논의하던 파리강화회의가 타결됐다. 독일과 연합국 사이에 평화협정을 맺은 것이다. 조선의 국제적 지위 변동에 대해서는 아무런 논의가 없었다. 누구 눈에도 조선의 독립 가능성이 옅어졌음이 명백해졌다. 그뿐인가. 4월 중순 이후 만세시위운동이 잦아들었다. 일본 군경의 가혹한 탄압에 눌린 탓이기도 했지만, 독립의 희망이 스러졌기 때문이다. 밤하늘의 혜성이 긴 꼬리를 남기듯이 간헐적 시위가 이어졌지만, 다시 혁명적 정세가 되돌아올 것 같지 않았다. 애국부인회 활동도 점차 위축됐다. 특히 오현주 회장의 활동력이 두드러지게 줄었다. 조직에 위기가 찾아왔다. 새 원동력이 나타났다. 오현주의 정신여학교 졸업 동기인 김마리아가 형무소에서 나온 것이다. 김마리아는 쉼없이 활동을 재개했다. 만세시위운동의 퇴조에 실망한 구성원들을 독려해 조직을 강화했다. 10월19일이었다. 16명의 여성이 은밀히 모여 애국부인회를 재결성했다. 김마리아를 회장으로 하는 새 집행부가 들어섰다. 전임 회장인 오현주는 망명자들과 대외 연락을 맡는 교제부장 직위에 이름을 남겨두었다. 남편 강낙원이 돌아왔다. 3·1운동이 일어나기 전에 국외로 나갔다가 9개월 만에 귀국한 것이다. 상하이, 만주, 연해주를 둘러보고서 되돌아왔다. 그가 무슨 목적으로 국외로 나갔다 왔는지는 정확히 알려지지 않았다. 그의 말대로 독립운동에 참가하기 위해서 그랬는지, 아니면 다른 동기가 있었는지는 알 수 없다. 비밀 활동 정보 넘기는 조건 강낙원은 비관적인 미래를 토로했다. 독립이 될 가망이 없다는 것이었다. 그래서 즉각 비밀결사에서 발을 빼야 한다고 주장했다. 그것만으로는 부족했다. 언젠가 경찰에게 발각되면 중형을 면치 못할 터였다. 비밀결사의 회장직을 수행하지 않았던가. 형을 면제받을 특별한 조치가 필요하다고 주장했다. 남편은 한 남성을 집에 들여 며칠 묵게 했다. 유근수(劉根洙)였다. 그는 남편의 유도 사범이자 체육계 선배라고 했다. 또 진퇴양난의 어려운 문제를 해결해줄 권한을 가진 자라고 했다. 앞얘기는 사실이었다. 유근수는 1902년 육군무관학교를 졸업하고 육군 참위(소위)로 임관한 대한제국의 군인 출신이었다.④ 1907년 군대가 해산된 뒤 애국계몽운동에도 참여했다. 대한학회 회원록에 그의 이름이 실렸고, 학교 설립 의연금 모금에도 동참했음을 확인할 수 있다. 체육 교육의 중요성을 강조하는 논설도 신문에 기고했다. 체육은 국가의 부강과 개인의 행복을 실현하는 근원이므로, 이를 급무로 생각하고 확장시키자는 주장이었다.⑤ 실제 1909~12년 서울 YMCA회관 내부에 유도·검도부를 운영했다. 유근수와 강낙원은 유도·검도계의 가까운 선후배였다. 강낙원은 유도와 검도를 그에게서 배웠을 것이다. 유근수가 경영하다 포기한 YMCA 유도·검도부도 인계해 1921~23년 경영했다. 뒷얘기는 사실이 아니었다. 유근수는 “이런 어려운 시대에 하나도 상치 않고 다 살릴 도리가 있으니 아무 염려 마시고 안심”하라고 큰소리를 쳤다. 하지만 그럴 권한이 그에게 있을 리 없었다. 오현주의 배신을 유도하려는 거짓말이었다. 그는 언제부터인지 개인의 영달을 꾀하는 길로 나아갔다. 일본 경찰 조직에 들어간 것이다. 1919년 현재 그는 대구경찰서 소속 형사였다. 오현주는 결국 남편과 형사의 제의를 받아들였다. 그는 자기 부부와 언니 오현관의 안전을 보장받는 조건으로 애국부인회의 비밀 문건을 양도하기로 합의했다. 다만 최고위급 수준의 보장이 필요했다. 유근수는 수완이 좋았다. 어떻게 공작했는지, 아카이케 아쓰시(당시 41) 경무국장 면담을 성사시켰다. 유근수는 자동차를 대기시켰다. 자동차는 서울 남산 밑 왜성대 깊은 곳에 있는 경무국장 관사로 미끌어져 들어갔다. 경무국장은 일본 도쿄제대 법대를 졸업하고 고등문관시험을 합격한 일본의 전형적인 고위 관료였다. 그는 세 사람을 불러들인 자리에서, 오현주에게 물었다. “당신이 이후부터 애국부인회의 정신을 버리고 방침을 달리하여 명칭도 개칭하여 사회에 다른 사업을 하겠는가?” 오현주는 그렇게 하겠노라고 답했다. 짧은 회견이었지만 동료들의 비밀 활동 정보를 넘기는 대가로 자신의 안전을 확실히 보장받을 수 있었다.⑥ 일제 검거시 유일하게 석방

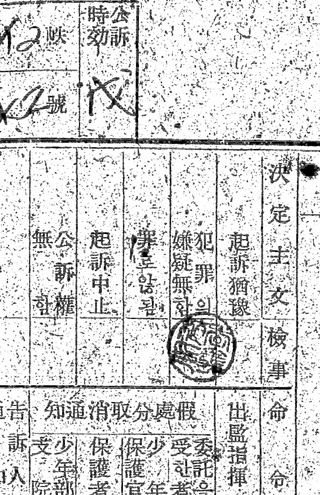

불기소 처분을 결정한 검찰관 이의식의 도장, 1949년. 임경석 제공

참고 문헌

① 여교졸업, <황성신문> 1910년 6월19일

② 반민족행위특별조사위원회 조사관 申亨植, ‘피의자신문조서(오현주)’, 15∼17쪽, 1949년 3월28일, 국사편찬위원회 한국사 데이터베이스

③ <동아일보> 1930년 4월2일치

④ ‘劉根洙’, <大韓帝國官員履歷書> 25책, 641쪽, 1972년

⑤ 劉根洙, ‘論體育說’, <대한매일신보> 1909년 2월5일치

⑥ 특별검찰관 李義植, ‘피의자신문조서(오현주)’, 18∼23쪽, 1949년 4월14일

⑦ 박용옥, <김마리아, 나는 대한의 독립과 결혼하였다>, 홍성사, 203쪽, 2003년

⑧ <안동교회 90년사>, 안동교회 역사편찬위원회, 159쪽, 217쪽, 2001년

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!