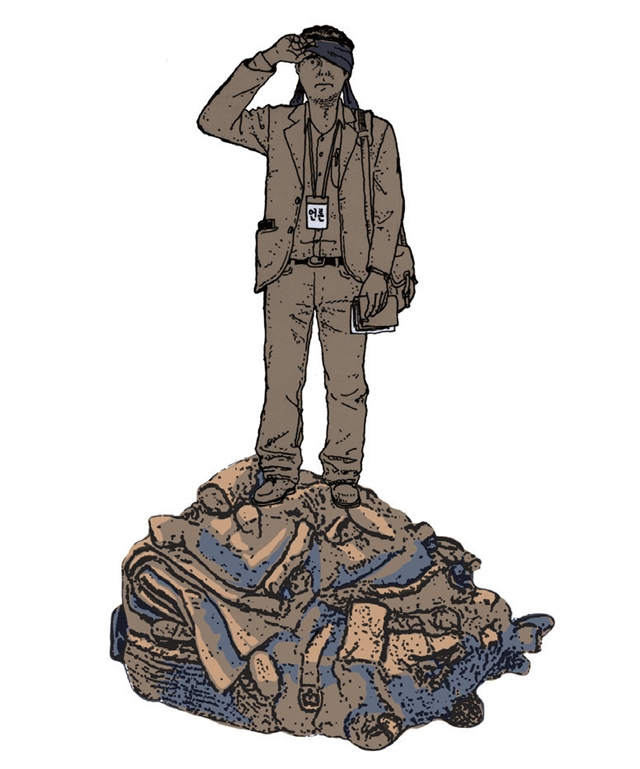

일러스트레이션/ 이우만

기록은 힘이 셌다. 영상은 할 말 하려는 언론인을 ‘좌파 편향’으로 몰아붙이는 공영방송 사주들의 뻔뻔한 얼굴을 기록했다. 등 뒤의 최고 권력과 공범한, 증거인멸을 시도하는 시대의 기록이기도 했다. 거기엔 쫓기는 자와 쫓는 자, 침묵하는 자와 침묵하지 않는 자, 얼굴을 가리는 자와 가리지 않는 자, 정의에 심장이 뛰는 자와 외면하는 자, 누추하게 늙는 자의 얼굴이 있었다. 다큐멘터리영화 <공범자들>은 언론 장악을 시도했던 그 증거다. 기자는 현장을 기록해야 하는 운명을 선택한 이들이다. 영화 <택시운전사>의 실제 인물인 독일 기자 위르겐 힌츠페터는 아마 광주의 5월을 듣는 순간 심장이 뛰었으리. 국민의 귀와 입이 되지 못할 때 언론은 언론이 아니다. 더 이상 현장이 가슴을 뛰게 하지 않을 때, 그땐 이미 언론인이 아니다. 언론이 권력의 공범자가 될 때 언론은 더 이상 언론이 아니다. “언론이 질문하지 못하면 나라가 망합니다.” 최승호 감독의 말이다. 그러나 얼마나 오랫동안 우리는 부끄러운 언론의 얼굴로 살아야 했던가. 어디선가 양심과 증거는 살아 있으니 한국전쟁 전후 예비검속의 소용돌이에 불법적 민간인 학살이 일어난 지역이 어디 한둘이랴. 그리고 모든 국가 범죄에서 증거인멸, 은폐, 부인이 수순처럼 이뤄진다. 국가 범죄를 은폐하기 위해 언론에 재갈을 물리던 민간인 학살 현장에 기자는 갈 수 없었다. 국가 스스로 수많은 고통의 현장들 앞에서 증거인멸을 시도했다. 하지만 증거는 곳곳에 박혀 있다. 그것은 절대 지워질 수 없다. 인간의 눈에, 인간의 마음에 한번 화인처럼 박힌 한. 묻으려 해도 진실은 계속 터져나오지 않는가. 5·18의 진실, 세월호의 진실, 블랙리스트, 지우려 해도 살아나지 않는가. 어디선가 모든 양심과 증거는 살아 있으니. 정권의 공범자들이 지우려 했으나 증거는 불사조처럼 나타났다. 태워버려도, 흔적을 지워도 절대 사라지지 않는다. 이제 공영방송은신뢰를 회복하기 위해 파업으로 싸움을 벌이고 있다. 또 한번 뜨겁던, 촛불혁명의 그 계절을 기대한다. 그건 함께 모여 소리를 낼 때라야 한다. 그 목소리가 대하를 이루고, 어둠을 뚫고 얼마나 멀리 가는지 우리는 이미 알고 있으니. 허영선 시인·제주 4·3연구소 소장

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!