내 안에 너 있다

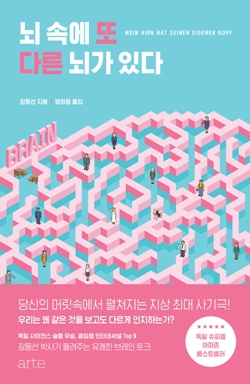

‘사회적 뇌’ 다룬 과학 교양서 <뇌 속에 또 다른 뇌가 있다>

등록 : 2017-04-01 13:14 수정 : 2017-04-02 22:33

방 안에 샐리와 앤이 있다. 바구니와 상자도 있다. 당신은 샐리가 공을 바구니에 담은 뒤 방을 나간 걸 본다. 샐리가 방을 나가자 앤이 공을 바구니에서 꺼내어 상자 안에 숨기는 것도 본다. 잠시 뒤 샐리가 방으로 돌아온다. 여기서 질문. 당신은 샐리가 어디에서 공을 찾을 거라고 생각하는가?

답이 너무 뻔한 것, 아니다. 4~5살 이전의 당신이라면 바구니가 아니라 상자라고 답할 것이기 때문이다. 인간의 뇌가 그렇다. 당신은 공이 상자에 있는 걸 알지만, 샐리의 입장에서 답할 것이다. 당신은 자신과 샐리를 구분한다. 4~5살 이전 아이는 그런 능력이 없다. ‘나’와 ‘나 아닌 사람’을 구분하려면 뇌가 더 자라야 한다.

이 발달 단계 설명까지가

<뇌 속에 또 다른 뇌가 있다>(염정용 옮김, arte 펴냄)의 몸풀기 부분에 해당한다. 책 1~2장은 사람이 태어나 뇌가 처음 빛 자극 등을 경험하는 일부터 자신과 타인을 구분하는 단계까지 성장 과정을 담았다. 이제 본론이 시작된다. 뇌과학자인 저자 장동선이 이 책으로 독자에게 대화를 청하는 주제는 ‘사회적 뇌’다. 책은 청자를 앞에 두고 강연하는 형식이다. 2014년 독일 과학 강연 대회 ‘사이언스 슬램’(Science Slam) 최종 우승자인 저자는 대중을 상대로 한 과학 소통 능력을 인정받는 신진 과학 커뮤니케이터이기도 하다. 이 책은 2016년 독일 로볼트출판사에서 출간돼 독일 <슈피겔>·아마존 베스트셀러에 오른 그의 첫 책을 한국어로 번역한 것이다.

그에 따르면 사람의 뇌는 모두 특별하면서 보편적이다. 누구와도 다른 고유의 경험을 하고 고유의 자아를 형성하는 동시에 타인의 경험, 집단의 경험을 통해 성장한다. 뇌과학 연구들을 종합하면 “우리는 남들을 통해서 비로소 우리 자신이 되는 것”이 또렷하다고 저자는 판단한다. 생존을 위해서다. ‘나’의 생존, ‘우리’의 생존을 위해 뇌는 노력한다. 끊임없이 ‘남들’의 표정과 몸짓과 말과 선택을 관찰하고 해석한다. 그러면서 ‘자기 자신’이 되어간다. “진화가 인간을 인간의 최고의 친구이자 최악의 적으로 만들어놓은 이래 우리는 늘 사회적 공존을 위해 노력하고 있습니다. 우리 뇌의 발달은 평생 동안 이 목표를 향해 나아간다고 할 수도 있습니다.”

뇌에게 이런 일은 너무나 중요하여, 때로는 ‘남들’을 배척하고 ‘나’와 ‘우리들’의 이익에만 몰두한다. 사회심리학자 헨리 타이펠의 ‘최소 집단 실험’ 결과를 보면 “집단 사고와 따돌림은 아무런 근거도 필요하지 않은 것이 분명해 보입니다. 남들이 ‘남들’이라는 사실만으로도 충분합니다.”

하지만 뇌에게는 역시 이런 일이 너무나 중요하기 때문에, 뇌는 유연하게 변화한다. ‘가소성’이라고 불리는 뇌의 능력이다. 경험과 믿음과 기대와 환경과 학습이 사람의 뇌를 변화시킨다. 저자는 탄성을 지르며 반긴다. “우리의 자아는, ‘나’라는 존재는, 결코 단단한 돌로 된 조각상이 아닙니다. 자아는 오히려 반죽 덩어리로 만든 소조상과 비슷합니다. 이것은 멋진 일입니다! 왜냐하면 반죽 덩어리는 가지각색이기 때문입니다. 그리고 우리는 그것을 변형시켜 우리의 마음에 들도록 바꿀 수 있기 때문입니다.” ‘내(뇌) 안에 네(뇌)가 있다’는 말은, 곧 ‘내가 바뀌거나 네가 바뀌면 우리가 함께 바뀐다’는 의미다.

김효실 기자 trans@hani.co.kr