하야체조를 만든 예술인행동단 ‘맞짱’ 사람들. 왼쪽부터 다큐멘터리 감독 주아무개씨, 작곡가 정희영씨, 안무가 구영회씨. 정용일 기자

동작마다 특별한 의미가 있나. 구영회 그냥 부위별로 몸을 푸는 거다. (일동 웃음과 야유) 주감독 우리한테는 뭐 있는 것처럼 말하더니, 우주의 기운을 모아서 장풍을 쏜다며. 정희영 (손을 앞으로 쭉 뻗어 흔드는 시늉을 하며) 이건 꼭두각시라고 했잖아. 무대에 올라 시민들과 소통하는 기분은 어떤가. 정희영 11월19일 집회 현장에서 60대 남성이 무대 바로 앞에서 엄청 웃으셨다. 할아버지가 깔깔대면서 아이처럼 웃으시는데, 그런 게 힘인 것 같다. 분노하고 지치는데, 이렇게 예술행동 하는 사람들과 어울리면서 함께 웃는 것. 하야체조는 늘품체조를 빗대 개발한 건가. 구영회 그런 측면도 있는데, 집회에 나온 사람들이 참여할 수 있는 무엇을 만들고 싶다는 생각이 컸다. 집회 끝나고 집에 가다가 안무가 김태균씨랑 즉흥적으로 만들었다. 만들면서 가장 힘들었던 점은 체조가 거기서 거기다보니 늘품체조와 비슷한 동작을 넣을 수가 없었다는 것. 제작비는 얼마나 들었나. 구영회 3천원? 둘이서 김밥 한 줄씩 나눠 먹고 10분 만에 만들었다. 그런데 3천원으로 후딱 만든 게 포인트는 아니다. 우리는 늘품체조에 들어간 비용이나 제작 기간 등을 폄훼하지 않는다. 문화예술 결과물이란 게 가치를 돈으로 환산할 수 없는 거니까. 하지만 문화예술 영역이 권력화되고, 비리의 온상이 되고, 제작 방식이 투명하지 않은 것은 문제라고 생각한다. 늘품체조 자체를 비웃는다기보다, 늘품체조 프로젝트를 통해 체육문화계를 혼란시키고 우롱한 것에 우리는 저항한다. “촛불 불면, 횃불로 번질 것” 게이트가 터지기 전에 차은택씨의 전횡 등 문화예술계에서 눈치채지는 않았나. 하지숙 그렇진 않다. 박근혜 정권 초기부터 문화계를 옥죄긴 했다. 특정 예술단체에 지원금을 막고, 정권이랑 친한 사람들을 문체부 높은 자리에 앉히고…. 그래도 자기들끼리 해먹으려나보다, 정권 말 잘 듣는 가까운 사람들끼리 모이려나보다 했다. 이런 문제는 이전 정권에서도 있었으니까. 하지만 막상 게이트가 터지자 정치·사회적으로 입장과 생각이 다른 사람들이 문화계를 장악한 게 아니었다. 그냥 사적인 전횡이었다는 점에 시민들과 똑같이 충격을 받았다. 박근혜 정권에서 예술인들의 삶은 어땠나. 구영회 말 그대로 먹고살기 어렵다. 예전에는 적게 벌어도 우리가 하는 작업만으로 생계가 가능했다면, 이제는 대부분의 예술인이 따로 아르바이트를 하지 않으면 삶이 어렵다. 어려운 환경에서 즐겁게 싸움을 이어나가고 있는데, 앞으로 광장은 어떻게 움직일까. 정희영 알 수 없다. 게이트가 터지고 한 달여가 지났는데, 지금은 시민들이 그냥 지켜보고 있다는 생각이 든다. 계속 새로운 정황이 밝혀지면서 기름을 들이붓고 있으니 쉴 틈이 없다. 이러다가 폭발하지 않을까. 촛불은 불면 꺼지는 게 아니라, 바람이 불면 횃불로 번진다.

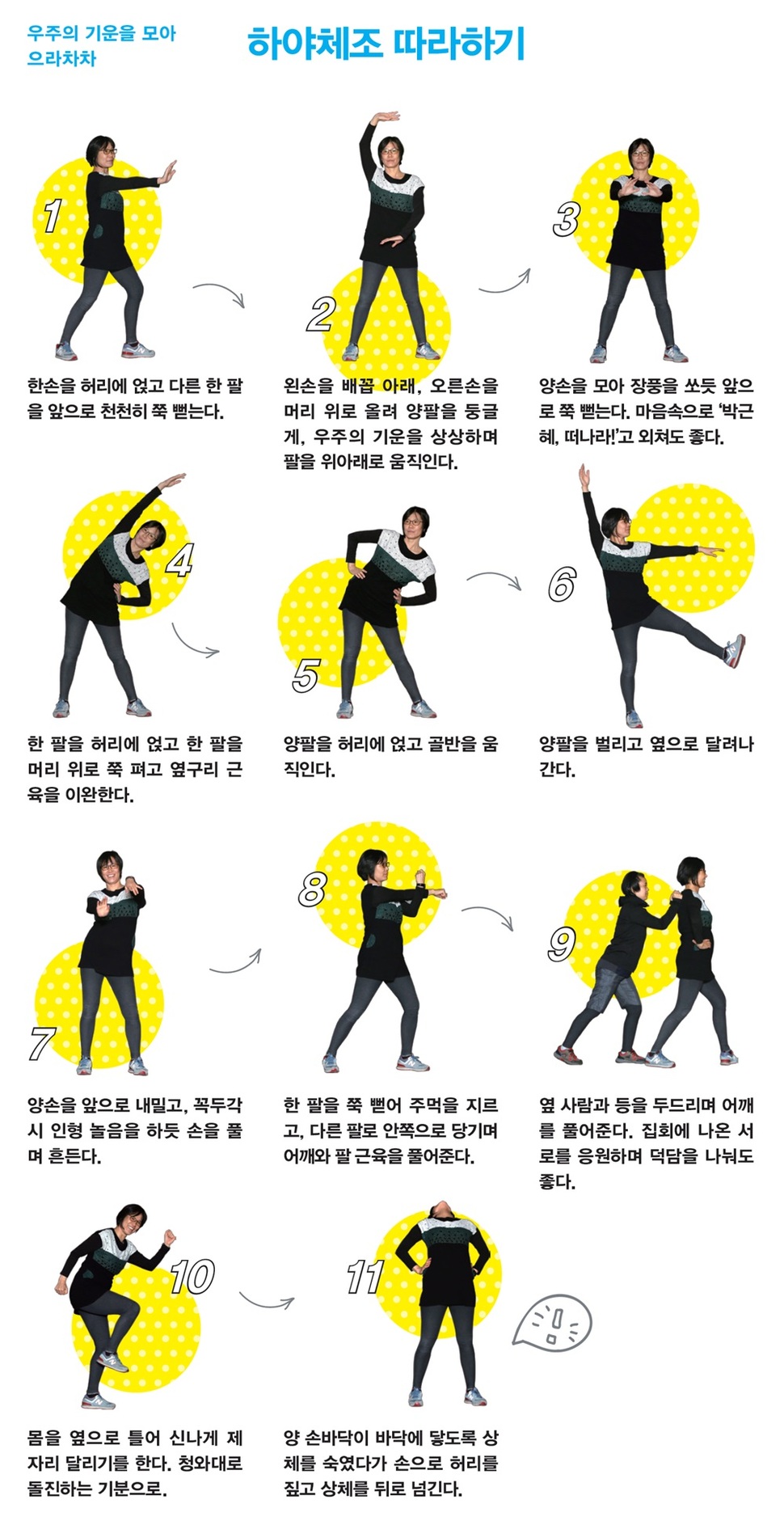

정용일 기자 (※이미지를 누르면 더 크게 보실 수 있습니다.)

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!