기자가 되기 전 ‘활동가’였다. 2006년, ‘평택 미군기지 확장 반대와 한-미 FTA 협상 저지를 위한 전국 행진’을 떠나기 하루 전이었다. 이십여 일을 집에 제대로 못 들어가고 함께 낑낑거렸던 서너 명이 둘러앉은 마지막 밥자리였다. 서로의 땀내를 나무라기도 하고 이런저런 무용담으로 낄낄거리며 다음날부터 시작될 대책 없는 미래에 대해 떠들고 있었다. 한 선배가 <개그콘서트>(KBS)의 인기 코너였던 ‘생활의 발견’ 풍으로 툭 던졌다. “이번 투쟁으로 끝장을 봤으면 해.”

무얼 ‘끝장’내고 싶다는 걸까

차마 피했던 말, 기습당한 우리는 그 말에 걸려 넘어진 사람들이 되어 침묵했다. ‘그럴 수 있을까, 그러기 전에 대체 끝장을 보는 투쟁이라는 건 뭘까’ 비장한 생각들이 연쇄적으로 부서졌다. 무대책으로 돌진하는 것만을 유일한 동력으로 떠나야 하는 길을 앞두고 참 무서운 말이었다. 우스개 담당 막내였던 나는 그냥 천연덕스럽게 받았다. “그래도 밥은 굶지 말죠.”

당연히 우리는 끝장을 보지 못했다. 하지만 전국을 걸었던 보름여 동안 나는 내내 그 말, ‘끝장을 보는 투쟁’에 붙잡혀 있었다. 다행히 밥은 잘 먹고 다녔다.

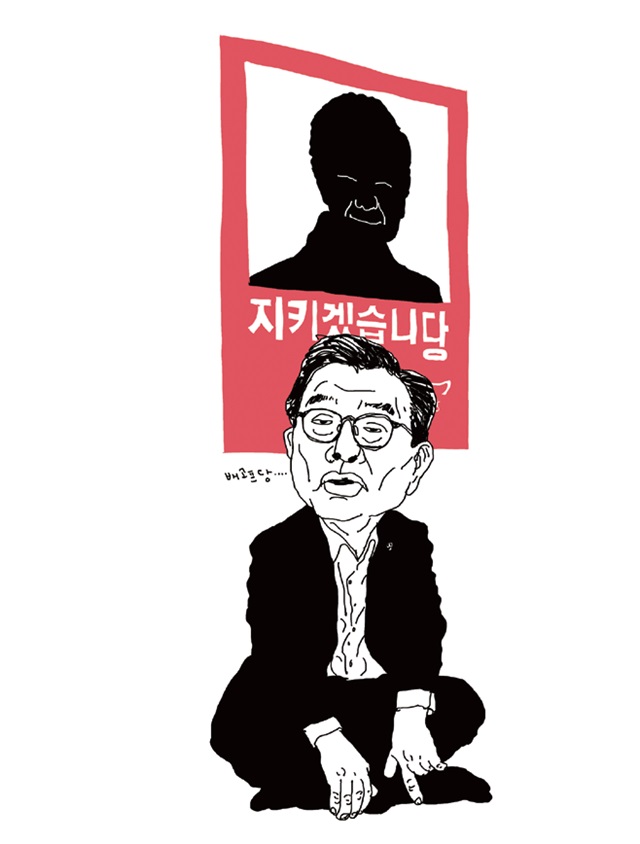

오랜만이었다. 그리고 이번에도 기습당했다. 새누리당 이정현 대표가 느닷없이 “끝장을 보는 단식투쟁”을 선언했다. 그는 저 장막 뒤의 대통령과 하루에도 몇 번씩 통화를 한다면서, 그 내용은 뻔뻔하게도 “극비”라고 말할 수 있는 ‘강자’다. 정세균 국회의장에겐 미안한 말이지만, 정 의장이 이 대표보다 강하다는 생각은 전혀 들지 않는다. 그런 그가 싸우고, 두들겨 맞고, 밀리고, 쫓기고, 잡혀가고 그러다가 끝내 더 이상 무엇도 도모할 수 없게 된 사람들조차 피하고 또 피하는 방법을 덜컥 말하는데, 정신이 혼곤해졌다.

10년 전 막내였던 나는 이제 세상에 많이 닳았지만 그래도 전혀 동의할 수 없다. 이해도 안 된다. 자신의 기득권이 침탈당하면 집단적 패닉(panic)에 빠지는 것은 보수의 특성이고, “보수주의는 이론이 아니라 오직 이론의 부재에 따른 공황”(<산책과 자본주의>, 김영민)일 뿐이라고 해도 그렇다. 진지하게 묻자. 이정현의 단식은 무엇을 위한 것인가. 그가 끝장내겠다는 것은 대체 무엇인가. 그가 굶는다고 최순실을 둘러싼 의혹이 <한겨레>라는 한 봉우리의 메아리로 남을 수 있을까. 집권여당 대표가 ‘의정활동의 꽃’인 국정감사를 파행으로 이끌면 정권 말기 파행이 잠깐의 ‘그러려니’ 한 문제가 되기라도 한단 말인가.

집권여당 대표가 ‘당무수석’이 되어 박근혜 시대의 마지막 ‘머슴’을 자처하는 꼴은 어떻게 이해하더라도 살풍경이다. 국회의장을 타도하겠다는 그(들)의 행태는 그 자체로 몰지각한 강박에 불과하다. 제아무리 비장미를 풍기려 한들 딱해 보일 뿐이다. 무엇보다 그들 스스로에게 부적절하다. 이정현 대표를 비롯한 새누리당의 ‘가케무사’(그림자 무사)들은 제 당의 국회 국방위원장을 감금하기까지 했다. 시스템의 민주성을 억누르는 반동의 억압이다.

이정현의 적은 이정현

새누리당 집권 9년차, 뭔가 ‘포화’(saturation)까지 끓어올랐다는 느낌이 든다. 특정 정치집단의 악행이 임계점까지 차오를 때 권력은 필연적으로 기울었다. ‘박근혜의 적은 박근혜이고, 이정현의 적은 이정현’이란 <개그콘서트> 풍의 조롱이 무엇을 의미하는지 굶고 있는 그는 알까. 외줄에 오르겠다는 광대가 그렇지만 스텝은 현란하게 밟겠단 각오를 밝히는 광경은 지켜보는 이들에겐 희극일 수 있지만 곧 줄에서 떨어질 그 광대에게 비극의 주문일 뿐이다. 굶지 마시라, 쌀밥 든든히 먹고 제발 밥값 좀 하시라.

김완 기자 funnybone@hani.co.kr