만화가 마영신은 자신에게 마이크를 갖다대면서 만화를 시작했다. 스무 살, 저예산 예술영화 미술 스태프로 일했다. 촬영 현장에서 겪은 온갖 ‘영화 같은’ 일을 친구들에게 이야기하려니 전달이 잘 안 됐다. “답답해서 만화로 그렸죠.” 방위산업체 군복무 시절 공장노동 경험을 담아 <남동공단>(2013)을 그렸고, 돈 안 되는 만화를 그리는 자신을 담아 <길상>(2014)을 그렸다.

100% 사실 기반 만화 지향하는 <모두가 래퍼>

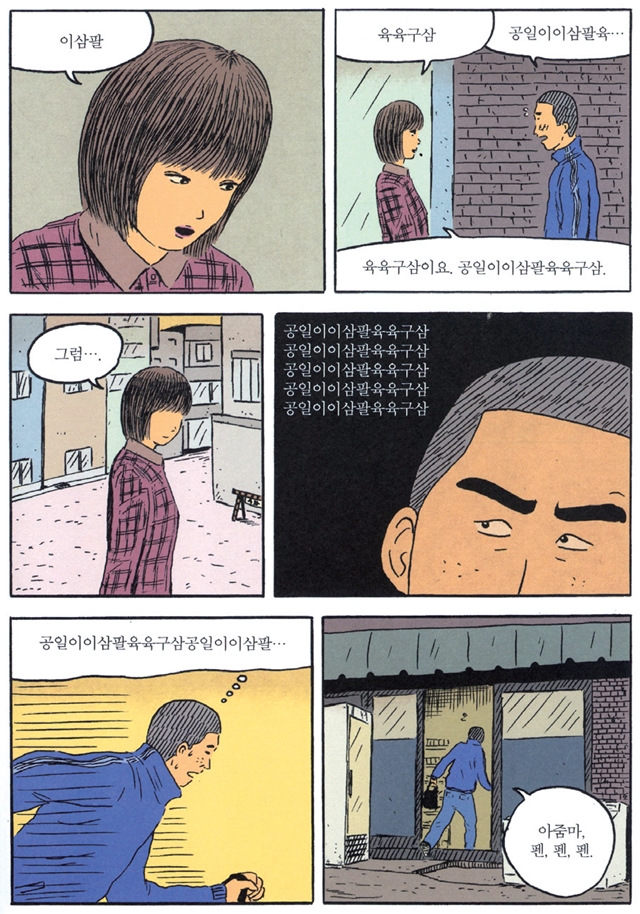

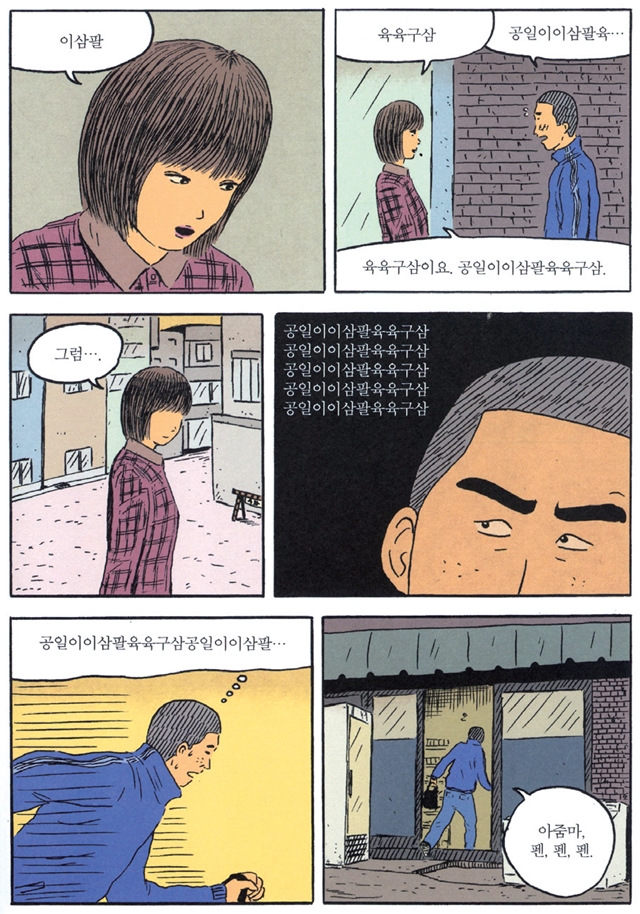

그는 같은 세상을 사는 사람들 앞에 마이크를 놓으며 작품의 폭을 넓혀갔다. 어릴 적 친구, 동네 형·누나, 엄마, 엄마 친구…. 엄마의 연애, 엄마의 섹스, 엄마의 노동을 그린 <엄마들>(2015)은 실제 엄마에게 ‘아들이 잘되길 바란다면 여기에 엄마의 인생과 친구들 연애 이야기를 솔직하게 써달라’고 적은 고급 노트와 펜을 드리면서 시작됐다. “엄마는 인생 고백이자 아들에게 쓰는 편지”를 두서없이 적어줬고, 그걸 질료로 한 <엄마들>에는 희생과 모성애로 포장된 ‘가짜 사람 엄마’가 아니라 감정과 욕망을 지닌 ‘진짜 사람 엄마’가 담겼다.

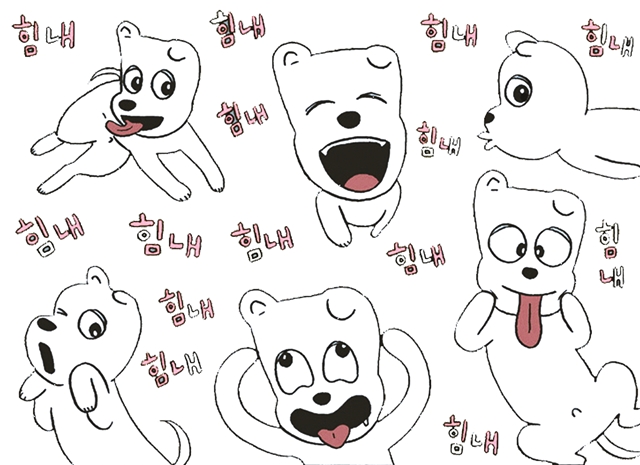

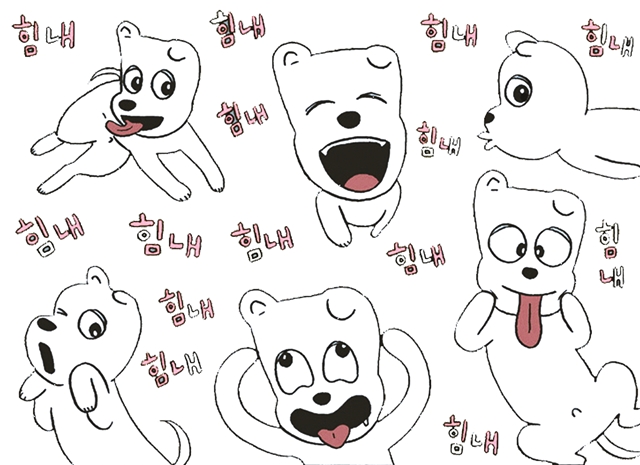

현재 그는 반려견 웹툰 <19년 뽀삐>를 포털 다음에 연재하고 있다. 소이증(한쪽 또는 양쪽 귀가 정상보다 작고 기형인 상태)을 앓는 병걸과 그의 아픔과 행복을 함께하는 반려견 뽀삐의 이야기다. 실제 소이증을 앓았던 동네 친구와 21년 함께 지낸 반려견을 떠나보낸 또 다른 친구의 이야기가 뼈대가 됐다.

“웹툰 보다 눈물 흘려보기는 처음입니다” “가슴 아파 못 보겠어요. ㅜㅠ 내 속이 까매지는 느낌 ㅜㅠ” 같은 댓글은 웹툰 장르에서 주류가 아닌 ‘슬픔’ 역시 독자와 넓은 접점을 가질 수 있음을 보여준다. 일상의 찌질함, 모순, 차별, 부조리, 폭력, 그 속에서 냉소적 유머를 추출해온 그에게 눈물 빼는 재주도 있었다.

마영신이 <한겨레21>에 연재를 시작한다. 이번에는 대놓고 사람들에게 마이크를 건넨다. 다양한 직업군을 가진 다양한 상황 속, 다양한 연령대 사람들에게 ‘당신의 직업세계, 당신의 삶에서 벌어지는 일을 적어달라’고 의뢰했고 의뢰할 예정이다. 그 내용을 토대로 그들에게서 벌어지는 ‘리얼한 이야기’를 그린다.

“왼손잡이 미용사 어떠냐” “사생팬 어때” “토토쟁이 어때” 등 벌써 ‘이 사람 해봐라’ ‘저 사람 해봐라’ ‘내 이야기 좀 해줘’ 등 제안이 들어온다. <모두가 래퍼> 연재를 앞둔 7월20일, 서울 마포구 잔다리로 한 카페에서 마영신을 만났다.

“이번 인터뷰는 신간 위주로…”

웹툰 [19년 뽀삐]의 ‘뽀삐’, 마영신 제공

생존본능이었다. <19년 뽀삐> 연재가 끝나면 출판 인세로 몇 달 버티면서 다른 만화 이야깃거리를 또 찾아야지 하고 있었다. 그때 <한겨레21>에서 의뢰가 들어왔다. 하하. 근데 ‘모두가 래퍼’ 괜찮은 것 같다. 사람들은 다 자기 이야기 하고 싶어 한다. 친구들이랑 술 먹다 ‘야, 요즘 랩이 유행이잖아. 한 명씩 나와서 자기 얘기하는 거 어때’ 물었다. 친구들이 자기 이야기, 친구 이야기, 친구의 친구 이야기를 꺼내더라. 거의 내부고발자 수준이다. 100명의 래퍼 이야기가 쌓이면 재밌지 않을까.

만화 소재는 어떻게 찾나.

친구들이 나를 기자라고 부른다. 사람들한테 관심 많고 다양한 사람을 만나 이야기 듣는 걸 좋아한다. 그리고 일상의 순간순간을 잘 캐치한다. 그걸 다 폴더에 쌓아둔다. 김치처럼 익혔다가 여러 폴더에서 여러 사람의 이야기를 조합한다. 다만 내 감성이 아니면 안 쓴다. 폴더에 쌓아둔 상황에 내 경험과 감성을 녹인다.

<19년 뽀삐>도 그렇게 나왔나.

21년 키운 개를 떠나보낸 친구가 있었다. 생일 선물로 10쪽짜리 만화를 그려줬다. 그 친구와 개의 이야기다. 한가할 때였다. 하늘에서 강아지가 ‘형 잘 지내. 형 차 뽑았다면서. 나야 뽀삐. 내가 형 뒤에서 보살펴줄게.’ 이런 말을 한다. 그런데 이걸 본 친구랑, 그 자리에 있던 다른 친구들, 그들의 여자친구들이 30초 만에 우는 거다. 닭똥 같은 눈물을 흘리더라. 놀랐다. 나도 중학교 때까지 개를 키웠는데, 이후 개를 키우던 감정을 잊고 있었던 거다. 그래서 이걸 그려봐야겠다고 생각했다. 거기에 어릴 때 소이증을 앓던 친구 이야기를 하려던 차에 병걸이 캐릭터에 그걸 넣었다. 병걸이가 하는 신문사 주야 2교대 윤전기 노동도 또 다른 친구가 하는 일이다.

<모두가 래퍼>는 <엄마들>과 작업 방식이 비슷하다. 글을 받아 작품화하는 거니까.

<엄마들>은 내 엄마의 이야기였다. 엄마의 삶 속에 내가 들어가 있고, 내가 들어왔고 아는 이야기도 많다. <모두가 래퍼>처럼 내밀하게 알지 못하는 ‘남’의 글을 받아 그리는 것은 처음이다. 써주시는 분들에게 스토리작가 비용도 지급한다. 그런데 이게 일이 많다. 사람들이 거의 ‘자서전’을 쓴다. 작업환경에서의 불만도 많다. 사람들의 얘기를 가지 치고 만화로 만들어내려면…. 100% 사실 기반 만화가 될 것이다. 아니 98%….

만화가 마영신은 생활인이다. 그는 “이번 인터뷰에서는 신간 위주로…”를 이야기 곳곳에서 강조했다. “3분의 1은 신간, 3분의 1은 뽀삐”도 중간중간 간주처럼 흘러나왔다. 5년 전, 지금은 없어진 <한겨레>의 실험적 사이트 ‘훅’에 연재한 트랜스젠더와의 사랑 얘기를 담은 <벨트 위 벨트 아래>가 최근 책으로 나왔다. 스토리 자체는 허구지만, 서울 이태원 근처 한남동에서 나고 자란 그의 유년·청소년 시절의 기억이 녹아 있다. 친구들과 돈 벌려고 2천원짜리 떡을 팔던 일, 지나가던 트랜스젠더 여성이 “누나”라고 부르자 좋아하며 떡을 사는 대신 500원을 건네준 기억, 외인아파트 외국인 아이들과 골목에서 했던 총싸움, 인근 남산에서 열매를 따오며 서울 한복판에서 시골 아이처럼 자란 기억 등이 모두 엉켜 <벨트 위 벨트 아래>를 낳았다.

가식 따위 없는 ‘한남동 키드’

서울 한남동에서 나고 자란 기억과 정서가 뭉쳐 탄생한 작품 <벨트 위 벨트 아래>. 트랜스젠더 여성과의 사랑을 그린 ‘17.5금’ 만화다. 수다 제공

인물부터 상황 설정까지 ‘포장’이 별로 없는 그의 만화는 대체로 ‘17.5금’이다. 진짜 같고 어딘가 야하다. 그런데 아름답다. 가령 <벨트 위 벨트 아래>의 한 대사가 그렇다. “너, 감정이 아깝다는 생각 해봤어? 나, 맨 처음 여친이랑 헤어졌을 때 정말 괴롭고 힘들었는데 지금은 진짜 아무렇지도 않아. … 근데 있잖아. 그때 내 감정의 기억이 점점 사라지는 걸 어느 날 문득 느꼈다? 왠지 슬프더라. 그 감정이 없어지는 게 아까운 느낌? 그런 거 보관하는 마음이 따로 있었으면 좋겠다는 생각이 들더라.”

<19년 뽀삐>의 그림들은 위로가 된다. 여자친구와 헤어진 뒤 몸이 지렁이가 되어 방바닥에 눌어붙어 있는 병걸을 반려견 뽀삐가 핥아주며 위로해주는 장면 등이 그렇다.

이런 장면과 대사를 떠올리며 인터뷰를 마무리할 때쯤 그가 빙긋 웃으며 한마디 던졌다. “고료 인상은 없겠죠? 스토리작가 비용이 만만치 않아서….” 생존본능 투철한 만화가 마영신의 100% 사실 기반 만화 <모두가 래퍼>는 가식 따위 없을 예정이다.

박수진 기자 jin21@hani.co.kr