작가는 연탄재에서 사람을 본다. 똑같은 연탄재가 하나도 없단다. “어떤 놈은 덜 타서 부서지고 어떤 놈은 단단하고요. 재수 없이 깨져버리는 아이들도 있어요. 알면 알수록 연탄재라는 게 이상한 매력이 있어요. 색깔도 다 달라요. 덜 타서 검은 띠가 있는 것도 있고, 아주 높은 온도로 바싹 타면 타원형 또는 달걀형으로 부풀어오른 애들도 있어요.”

작가 자신도 연탄재를 닮았다. 플라타너스처럼 푸른 시절, 그는 길 위에 있었다. 청주 수암골로 오기 전 그는 1년7개월 동안 풍찬노숙을 했다. 섬 빼고는 안 다닌 데가 없을 정도란다. “서울살이에 환멸을 느꼈어요. 10년 넘게 사귄 여자친구와도 헤어졌거든요. 집 정리하고 가전제품 다 판 돈으로 떠났어요.” 서울 청량리역에서 기차를 타고 강원도 강릉 정동진역까지 가서는, 내처 부산까지 걸었다. 지치면 여관방에 들어가 쓰러졌다. 부산 자갈치시장에서 중고 자전거를 한 대 샀다. 번뇌 같은 배낭을 자전거에 주렁주렁 달고 그는 한반도 남쪽을 훠이훠이 다녔다.

번뇌가 고드름처럼 녹아 눈물이 될 때쯤 그는 청주에 닿았다. 아버지가 사는 곳이었다. 우연히 텔레비전에서 수암골 벽화마을이 나오는 걸 보았다. 그길로 마을에 갔는데, 자신의 아픈 시절이 떠올랐다. 그는 서울에서 봉천동이나 ‘미아리 고개’ 달동네에 살았다. “가난한 젊은이가 살 데는 그런 곳밖에 없잖아요.”

작가는 미술을 전공한 이력이 없다. 중학교를 졸업하고 고등학교는 검정고시로 마쳤다. 어릴 적 스케치북에 그림 그리는 걸 좋아했다. 20대 때 친구들과 많이 즐긴 것은 그라피티였다. 전철이나 담벼락, 건물 벽면 따위에 스프레이 페인트로 그림을 그리거나 낙서를 하는 일이다. 연탄재를 품은 뒤에도 누구에게 배운 적이 없다. 유일한 스승은 유튜브. “동영상을 보면서 2년 정도 배웠어요.”

올해 들어 한국저작권위원회에 ‘연탄 캐릭터’를 미술저작물로 등록했지만, 한동안 그는 지역 미술계에서 ‘미운 오리 새끼’나 다름없었다. “요즘은 지들이 다 작가인 줄 알아” “연탄재에 메시지 꽂아놓고 그림 그리는 거 누가 못해” 따위 말도 들었다. 그때마다 ‘두고 봐, 당신들 코를 납작하게 해주겠어’라고 다짐했다.

술상에 연탄재 작품을 올려놓고 소주를 마시기도 할 만큼 별난 그이지만, 애초 꿈은 문학에 있었다. 10년가량 소설을 습작했다. 기성 작가에게 구걸하는 듯한 등단 시스템에 환멸을 느껴 마음 맞는 친구들 10명과 3년 정도 ‘인디문학 웹진’을 운영하기도 했다.

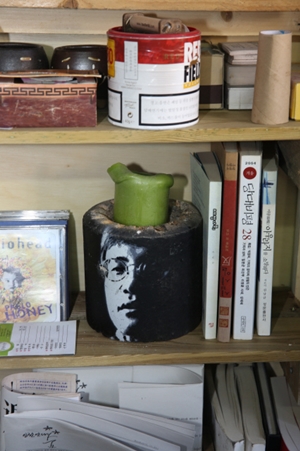

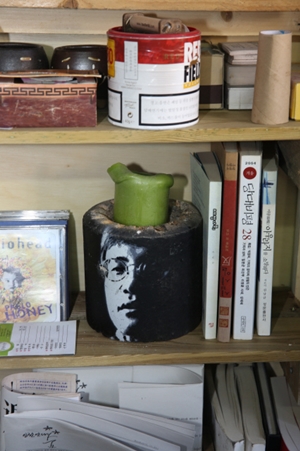

작가가 연탄재에 새겨넣은 소설가 김소진의 초상.

열광하는 작가는 김소진(1963~97)이다. 작가의 누리집 ‘비극적 사회와 그 적들’(

http://streetartist.kr)은 김소진 소설 ‘열린 사회와 그 적들’(1993)과 만난다. 얼마 전 그는 친구들과 함께 ‘제1회 김소진 추모제’도 열었다. 직접 연탄재에 김소진 초상을 그렸고 양쪽에 연탄재 작품을 둔 뒤 구멍에 초를 꽂아 밝혔다. 과일이나 전, 떡 등을 차린 제사상에 절을 하고 술을 마셨다. 내년 4월22일 김소진 기일에 두 번째 추모제도 열 참이다.

하여 문학청년 기질은 여전히 타오르고 있다. 그의 누리집 ‘연탄일기’ 꼭지를 보면, 사람과 세상과 삶을 응시하는 작가의 내면이 간곡하게 드러나 있다. 가령 이런 글들.

“어쩌면 산다는 건, 살아간다는 건, 이따금씩 먹물처럼 진하게 가슴에 떨어져 내리는 이 서글픈 시간들 위에, 희망이란 붓으로 눈물을 찍어 투명하고 맑은 수묵화 한 점 그려나가는 일인지도 모르겠습니다.”

“눈 덮인 쓸쓸한 세상에 흐느낌을 파묻으며 보고 싶은 누군가를 떠올리고 있을 이들을 위해/ 형제들 모여드는 그리운 고향 땅을 그리며 소주병만 꿰차고 앉아 있을 이들을 위해/ 연락 없는 자식새끼 가슴 아파 해 지는 동구 밖 바라보며 눈물 훔치고 있을 이들을 위해/ 왁자지껄 신명 나는 이웃 사람들 이야기꽃 향기에 칼날 같은 설움마저 느낄 이들을 위해/ 돈에 찌들고 생활에 찌들어 하늘 같은 사장님 대목 장사에 구슬땀만 흘릴 이들을 위해/ 피시방에 틀어박혀 총질 칼질로 공부 걱정 취직 걱정 돈벌이 걱정 잊으려는 이들을 위해….”

3년 남짓 수암골에서 연탄재와 씨름한 세월, 거둔 열매도 적지 않다. 지난 7월에는 ‘2015 세계청년축제’에 초대돼 광주 금남로에서 청년들을 위한 희망과 긍정의 연탄 전시회(‘괜찮아! 또 봄이 올 거야!’)를 열었다. 봄에는 ‘충북 NGO 페스티벌’에도 초청받아 아이들을 위한 일일 연탄아트 체험 행사도 마련했다. 지난해부터 올해까지 세종·대전·광주, 충북 충주와 충남 공주, 경북 상주 등을 다니며 작품을 설치하는 활동도 펼쳤다. 주로 공중전화 부스나 육교, 계단 등 삭막한 풍경에 작품을 두었다.

경기도 평택 쌍용자동차 농성 현장에도 그의 연탄재 작품이 찾아갔다. 병원 정상화와 고용 승계를 요구하며 200일 넘게 청주시청 앞에서 싸우고 있는 청주시노인전문병원 노조 천막농성장 곁에는 12월 초 연탄재 70장으로 크리스마스트리를 세우기도 했다.

청주시노인전문병원 노조의 천막농성장 곁 ‘연탄재 크리스마스트리’.

연탄재는 노동자의 피로를 강력히 은유한다. 연탄 없이, 하얗게 불태웠다는 말을 할 수 없다. 길바닥으로 쫓겨난 연탄재 없이, 노동자의 소외와 곤궁을 말할 수 없다.

“자본주의 경제는 생존을 절대화한다. 자본주의 경제의 관심은 좋은 삶이 아니다. 이 경제는 더 많은 자본이 더 많은 삶을, 더 많은 삶의 능력을 낳을 거라는 환상을 자양분으로 발전한다. (…) 생물학적 생존의 과정으로 환원된 삶은 벌거벗은 생명이 된다.”(한병철, <피로사회>)

제 몸을 다 태우고 벌거벗어 널브러진 연탄재에서 작가는 보았다. 그것은 연대다. 연탄이 연대를 낳는다. 작가는 12월16일 연탄재 작품 3천 장을 수암골에 전시한다. 1500장은 크리스마스트리가 되어 세밑 세상을 밝힐 것이며, 나머지 1500장은 마을 곳곳에서 서로 다른 표정과 말풍선을 품은 채 사람을 기다릴 것이다.

그리고 작가는 내년 봄부터 이들 작품을 트럭에 싣고 전국 투어를 계획하고 있다. 지역 주간지 <충청리뷰> 등이 힘을 모아 크라우드펀딩(

‘세상을 밝히는 수암골 3000개의 연탄 성탄트리’)도 벌이는 중이다. 1500만원이 목표인데 현재 150여만원이 모였으며 작품 제작비로 쓰인다.

웃음이 와글와글 끓는 작업장

연탄재로 사람 사는 세상에 온기를 전하는 작가, 돈이 없어 술안주로 껌을 사기도 하는 작가, 3년간 담배꽁초를 주워 피웠다는 작가, 제작비를 모으려고 작업실에 ‘불법 무허가 야매 카페’ 간판을 달고 지인들을 불러모았던 작가, 타버린 연탄재에 체온을 충전하는 작가, 지인의 빈소에 하얀 국화를 심은 연탄재 2장을 두고 온 작가, 잘생긴 총각 작가 림민은 말했다. “내년 상반기까지 전국 투어를 마치면 전시회도 열려고 해요. 할 수 있는 한 다양한 연탄재 작품도 연구해서 해보고 싶어요.”

인터뷰 막바지, 꽃동네대학교 사회복지학과에 진학 예정인 고등학생 7명이 작가의 작업실에 들이닥쳤다. 연탄재 코팅 작업을 도와주려고 두 번째 온 길이라고 했다. 연탄재 가득한 작업실, 학생들 웃음이 와글와글 끓었다.

청주=글 전진식 기자 seek16@hani.co.kr

사진 류우종 기자 wjryu@hani.co.kr