“체력이 국력”이던 시절, 온 국민은 국가가 제정한 ‘국민체조’를 했다. 이제 “문화가 국력”이라며 ‘국민문화’ 운동이 벌어질 기세다. 하지만 문화는 슬로건이 아니라 우선 일상의 경험이 아닌가? 이미지문화 연구가 이나라씨가 땅에 바짝 붙어 겪고 바라본 이곳과 다른 곳의 문화적 풍경에 대한 글을 3주에 한 번 연재한다.

어떤 모임에서나 어디 사람인지 묻고 찾는 사람들이 있다. 어디 사람을 찾고 끼리끼리 단결하는 동안, 동향이나 동문이 아닌 사람들은 끼리끼리 나누는 이야기를 이해하지 못한 채 옆으로 밀려나기도 한다. 그런데 의도치 않게 타향 사람을 배제하고 소외시킬 만큼 재미있는 이야기는 남대문이나 에펠탑 이야기처럼 누구나 아는 대단한 장소에 대한 이야기가 아니라, 대개 그곳에 기거했던 사람들에게만 유명한 것에 대한 이야기다. 학교 앞 술집 주인의 기벽은 신문을 장식할 만큼 대단한 기벽은 아니지만, 그곳에 드나들던 이들에겐 충분히 대단하다. 말솜씨 좋은 대학 친구가 함께 공부했던 구석진 공간의 어떤 풍경을 묘사하면 그 풍경을 한 번도 각별하게 생각하지 않았던 친구들조차 단박에 그 풍경을 기억해내는 일이 벌어지기도 한다. 그런 풍경과 장소, 장면과 공간을 함께 느낄 때에야 우리는 함께 있었던 몸, 공동체라고 생각한다. 그런데 지금 우리에게 일어나고 있는 사건들은 꼭 반대의 순서대로 공동체를 강요한다.

몸은 기억한다, “그 속에서 놀던 때”

내가 살던 고향이 꽃피는 산골이라고 노래했던 이는 노래 말미 “그 속에서 놀던 때”가 그립다고 전한다. 고향 지천에 피고 지는 꽃 무더기를 기억했던 이는 고향의 장면을 다시 보고 싶을 뿐 아니라 고향이라는 장소 ‘안’에 다시 기거하고 싶다고 말한다. 사람은 온몸으로 자신의 거처를 ‘기억’한다. 장소 안에서 다시 놀고 싶은 까닭은 장소가 우리 온몸의 기억과 관계하고 있기 때문이다. 내 집, 내 담벼락 안으로 한정되지 않는 나의 장소들은 내가 깨닫기 전에 이미 내 몸에 온갖 흔적을 남긴다. 아이처럼 뛰어놀지 않았더라도, 내 몸이 자주 지나고 겪어 기억하는 장소들이 모두 내 몸의 장소들이다.

담벼락과 노상, 노상을 나와 나누는 이웃들, 가끔 엿보게 되는 이웃들의 세간까지도 나의 장소를 구성한다. 내 집 앞 오래 지나던 길이 성긴 돌길이었다면, 느닷없이 발에 걸리는 돌 뭉치의 울퉁불퉁함을 내 발길은 나보다 더 잘 기억한다. 신발가게에서 새로 고른 신발의 얇은 신발창이나 뾰족한 굽 탓에 발바닥에 물집이라도 잡혔던 날, 돌길의 퉁명스러운 감촉은 내 발길에 감각의 기억을 남긴다. 유독 꽃나무가 많은 101호 발코니는 은연중에 그 앞을 지나는 행인에 불과한 내게도 남다른 신록을 뽐낸다. 동네 식당 아저씨가 유리문 옆에서 피우는 숯불 냄새는 때로 식욕을 북돋고, 때로 성가시다. 서울 시내 지하철이 환승정거장에 도착할 때 방송하는 민요장단을 어느새 기억하고 있다면, 서울은 당신의 주소지가 어디이더라도 어쨌거나 당신의 장소이고 거처다. 장소야말로 장소 속에서 살고 있는 사람들에게 어제와 오늘, 내일의 연속성을 제공해준다. 장소의 체험만큼 우리 기억을 생생하고 풍요롭게 하는 무엇은 많지 않다.

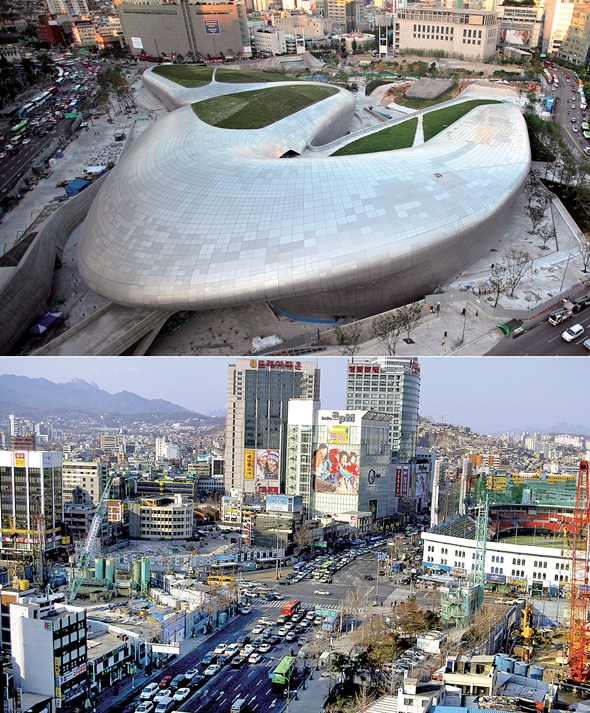

랜드마크가 도시의 정체성을 ‘창조’하거나 ‘상징’할 것이라는 욕망은 지구화됐다. ‘어디 사람’인가를 통해 정체성을 확인하고 친밀감을 다지는 감각과 랜드마크를 통해 도시의 존재감을 증명하려는 욕망은 크게 다르지 않다. 서울의 동대문디자인플라자(DDP)가 들어 선 뒤 풍경(위)과 이전 모습. 서울디자인재단 제공. 한겨레

에펠탑 우러르며 두드리는 계산기

파리 사람이나 프랑스 사람에게 프랑스에서 가장 유명한 건축물이 무엇이냐고 질문한다면 틀림없이 상당수가 에펠탑을 떠올릴 것이다. 미국 뉴욕의 자유의 여신상, 영국 런던의 빅벤 등도 그 도시를 대표하는 스타급 조각상이며 건축물이다. 언젠가부터 세계의 많은 도시들은 에펠탑처럼 자신의 도시를 단박에 떠올리게 할 ‘랜드마크’ 건설에 열을 올린다. 랜드마크를 내세우는 것이 저가항공 노선 확대 등 여러 요인으로 증가하고 있는, 국경을 가로지르는 여행객들을 잡아끌 수 있는 요긴한 방도라는 것을 알아차렸기 때문이다. 특히 에펠탑이나 빅벤처럼 역사적 가치와 인지도가 높은 대형 문화유산과 건축물을 가지고 있지 않은 도시들이 새로운 시각적 상징을 고안하고 건설하는 일에 힘을 쏟았다. 중공업의 쇠퇴로 경제 불황을 겪었던 스페인 빌바오에 1997년 문을 연 구겐하임미술관은 저명 건축가가 디자인한 대형 건축물이 도시의 이미지를 바꾸고 경제적 이득을 가져온 사례로 빈번하게 인용됐다. 마치 햇빛 아래 순간마다 다른 광채를 내며 살아 있는 듯 보이는 구겐하임미술관의 곡면 티타늄 재질의 이미지가 별다른 변화의 기미 없이 느릿느릿 흘러가는 네르비온강 하류, 지난날 공업도시의 영화를 되찾으려는 노력을 거의 체념하고 있던 잿빛 도시의 이미지를 단박에 일신했다는 듯이. 그리고 구겐하임미술관이 빌바오 시민의 가장 큰 문화적 자긍심이 되었다는 듯이. 이제 도시의 경제적 번영을 이룩하고 문화적 명성을 획득하려는 야심을 가진 관료라면 프랭크 게리처럼 저명한 건축가의 디자인에 바탕을 둔 도시 상징 대형 건축물의 건설 계획을 쉽게 거절하지 못하는 지경에 이르렀다. 자하 하디드라는 스타 건축가가 디자인해 2014년 개관한 동대문디자인플라자(DDP)도 서울 강북을 대표하는 랜드마크가 되려는 야심 속에 탄생했다. 도시를 대표하는 대형 건축물이 지닌 경제적 효과를 차치하더라도 이런 건축물은 그것이 위치한 지대의 경관을 큰 폭으로 변화시켜 그곳을 거처로 삼는 이들에게 새로운 시각적 경험을 제공한다. 이 과정에서 공동체의 성원들에게 공동체에 대한 소속감을 심어주기도 할 것이다. 그런데 DDP에 비판적인 시선을 거두지 못했던 이들은 동대문야구장과 봉제공장, 시장 터에 들어선 DDP가 동대문야구장과 봉제공장, 동대문시장의 기억을 오히려 소거하고 지워버린다고 주장했다.

랜드마크 둘러싼 호들갑이 문제다

랜드마크 건축물은 물론 무용하지 않다. 그러나 어떤 랜드마크가 도시의 정체성을 대단하게 ‘창조’하거나 ‘상징’할 것이라는 기대는 호들갑일 뿐이다. 에펠탑은 파리에 있지만, 에펠탑 이전에 이미, 그리고 지금도 파리라는 장소, 파리라는 삶의 방식, 파리의 사람들, 파리라는 영혼, 파리라는 보행로가 파리의 정체성을 만들고 있었다. 파리 사람들이 유별난 것이 아니라 평범한 사람들이더라도 사람은 모두 자신의 장소를 모르는 사이에도 만들어가고, 그 덕에 가꾼 공간에는 언제나 보일 듯 말 듯한 질서가 자리잡는다.

에펠탑은 파리에서 가장 유명한 건축물일지 몰라도, 파리 시민에게 반드시 프랑스를 ‘대표’하는 건축물은 아니다. 연합뉴스

차별이 차별을 낳을 것이다

어떤 사람의 동네 이름, 학교 이름, 직장 이름만 듣고 어떤 사람을 판단하려 드는 이들은 가장 본질적인 차별주의자다. 이들은 상대의 됨됨이와 교양, 경험에 대해 더 알아볼 생각을 하지 않는다. 사실 랜드마크의 대단한 ‘브랜드’ 효과를 기대하는 사람들은 랜드마크를 보러 오는 사람들이 랜드마크로 도시를 판단해주기를 기대하는 사람이다. 공동체의 삶과 삶의 기반, 장소의 기억을 무시한 채 랜드마크에만 공을 들인다면, 우리의 장소는 계속 차별과 배제를 경험할 것이다. 서울이라는 도시도, 한국이라는 나라도. 이미지문화 연구가