질문이 정확해야 맞는 답을 얻을 수 있다. 반세기가 지나면서 우리는 나치는, 파시즘은, 독재는, 어떻게 국민의 지지를 얻어냈을까 의아해지곤 한다. 사람들이 이성을 잃고 광기에 휘말리는 원인이 따로 있다는 착각을 버리면 이렇게 묻게 된다. 왜 평범하고 선량한 사람들은 독재정권의 탄생을 모른 척할까?

잠깐 망설이다 침묵했을 뿐

책 <그들은 자신들이 자유롭다고 생각했다>(밀턴 마이어 지음, 박중서 옮김, 갈라파고스 펴냄)는 독일 크로넨베르크라는 작은 마을에 살았던 전직 나치당원 10명의 이야기를 적은 책이다. 재단사, 빵집 주인, 소방대원, 교사 등 평범한 직업을 가진 주민들은 스스로를 ‘작은 자’라고 부른다. 전체주의 치하에서도 작은 삶을 지속했던 이들은 버젓하고 근면하고 보통 정도의 지능과 도덕성을 가진 사람들이라면 나치즘 강령과 실천 중엔 민주적인 구석도 있음을 알 수 있고, 만약 나치즘이 지나치다면 자신이 막거나 거리를 둘 수도 있다고 믿었다. 그러나 대부분은 실제 당 강령을 한 번도 읽어본 일이 없으며 유대인들이 어디로 끌려가서 어떻게 되었는지 정말 몰랐다고 진술한다. 어떻게 모를 수 있었을까? 처음엔 거리에서 유대인 친구를 못 본 척하는 정도로 동네 분위기를 거스르지 않았다. 나중엔 동네 유대교 회당이 불탈 때 대부분 모른 척하는 쪽을 택했다. 이미 회복 불가능할 정도로 ‘모른 척’과 타협했다는 걸 알았을 땐 불평이나 항의를 입에 올려 러시아 전선에 끌려가거나 적극 가담할 정도의 자유밖엔 없었다.

책은 “제3제국에 진정한 광신자가 있었다고 한들 그 숫자는 절대 100만 명을 넘지 않았을 것”이라고 단언한다. 나머지 7천만 명의 독일인들은, 전체주의라는 그 기계에서는 톱니바퀴조차 되지 않았던 사람들은, 그저 안전한 공동체 속에서 소문만을 들었고 잠깐 망설이다 침묵했을 뿐이다. “나치가 공산주의를 공격했을 때 약간 불편하기는 했지만 아무런 행동도 하지 않았고, 학교·언론·유대인을 공격할 때마다 더 불편하기는 했지만 여전히 아무 일도 하지 않았다”는 니묄러 목사의 말 그대로다. “그들이 내게 왔을 때 그때는 더 이상 나를 위해 말해줄 이가 아무도 남아 있지 않았다”(마르틴 니묄러, <그들이 처음 왔을 때>)는 것이다.

책의 ‘작은 자’들은 “워낙 많은 일이 벌어져서 생각할 시간이 없었노라”고 돌아본다. 미국에서 태어난 유대인 작가 밀턴 마이어는 이들을 1년 동안 인터뷰하며 그들과 친구가 되었다. 그러나 이 선량한 친구들이 “국가라는 바퀴 속에서 충분히 생각하지 않았다”는 이유로 그들은 유죄라고 믿는다. 한나 아렌트가 1963년 책 <예루살렘의 아이히만: 악의 평범성에 대한 보고서>에서 ‘생각하지 않는 죄’를 물었던 바로 그 맥락이다.

“내가 그때 충성 맹세를 거부했더라면”

책 <그들은 자신들이 자유롭다고 생각했다>(밀턴 마이어 지음, 박중서 옮김, 갈라파고스 펴냄)는 독일 크로넨베르크라는 작은 마을에 살았던 전직 나치당원 10명의 이야기를 적은 책이다. 재단사, 빵집 주인, 소방대원, 교사 등 평범한 직업을 가진 주민들은 스스로를 ‘작은 자’라고 부른다. 전체주의 치하에서도 작은 삶을 지속했던 이들은 버젓하고 근면하고 보통 정도의 지능과 도덕성을 가진 사람들이라면 나치즘 강령과 실천 중엔 민주적인 구석도 있음을 알 수 있고, 만약 나치즘이 지나치다면 자신이 막거나 거리를 둘 수도 있다고 믿었다. 그러나 대부분은 실제 당 강령을 한 번도 읽어본 일이 없으며 유대인들이 어디로 끌려가서 어떻게 되었는지 정말 몰랐다고 진술한다. 어떻게 모를 수 있었을까? 처음엔 거리에서 유대인 친구를 못 본 척하는 정도로 동네 분위기를 거스르지 않았다. 나중엔 동네 유대교 회당이 불탈 때 대부분 모른 척하는 쪽을 택했다. 이미 회복 불가능할 정도로 ‘모른 척’과 타협했다는 걸 알았을 땐 불평이나 항의를 입에 올려 러시아 전선에 끌려가거나 적극 가담할 정도의 자유밖엔 없었다.

책은 “제3제국에 진정한 광신자가 있었다고 한들 그 숫자는 절대 100만 명을 넘지 않았을 것”이라고 단언한다. 나머지 7천만 명의 독일인들은, 전체주의라는 그 기계에서는 톱니바퀴조차 되지 않았던 사람들은, 그저 안전한 공동체 속에서 소문만을 들었고 잠깐 망설이다 침묵했을 뿐이다. “나치가 공산주의를 공격했을 때 약간 불편하기는 했지만 아무런 행동도 하지 않았고, 학교·언론·유대인을 공격할 때마다 더 불편하기는 했지만 여전히 아무 일도 하지 않았다”는 니묄러 목사의 말 그대로다. “그들이 내게 왔을 때 그때는 더 이상 나를 위해 말해줄 이가 아무도 남아 있지 않았다”(마르틴 니묄러, <그들이 처음 왔을 때>)는 것이다.

책의 ‘작은 자’들은 “워낙 많은 일이 벌어져서 생각할 시간이 없었노라”고 돌아본다. 미국에서 태어난 유대인 작가 밀턴 마이어는 이들을 1년 동안 인터뷰하며 그들과 친구가 되었다. 그러나 이 선량한 친구들이 “국가라는 바퀴 속에서 충분히 생각하지 않았다”는 이유로 그들은 유죄라고 믿는다. 한나 아렌트가 1963년 책 <예루살렘의 아이히만: 악의 평범성에 대한 보고서>에서 ‘생각하지 않는 죄’를 물었던 바로 그 맥락이다.

“내가 그때 충성 맹세를 거부했더라면”

니묄러의 시를 소개함은 물론, 한나 아렌트의 ‘악의 평범성’이 나오기 10년 전에 이미 평범한 악인들의 속살을 드러냈다는 점에서 이 책은 고전이다. “내가 그때 충성 맹세를 거부했더라면….” 책에서 전쟁이 끝난 뒤 한 지식인은 뒤늦은 부끄러움에 짓눌리며 이렇게 한탄한다. “내가 저항할 채비가 되어 있었다면 나와 같은 사람 수천~수만 명도 그랬을 거고 독재정권은 전복되거나 아예 권력을 장악할 엄두를 내지 못했을 것이다”는 고전의 가르침은 지금도 되새길 만하다. 남은주 <한겨레> 문화부 기자 mifoco@hani.co.kr

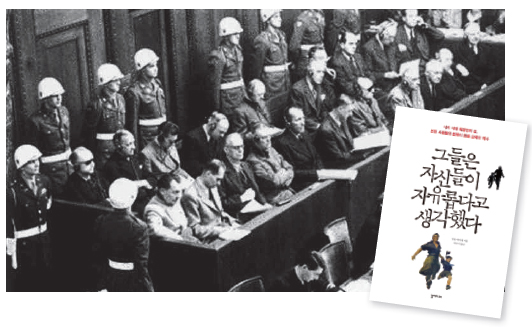

스스로를 ‘작은 자’라고 부른 이들은 실제 나치당 강령을 읽어본 일도 없고 유대인들이 어디로 끌려갔는지도 몰랐다고 한다. 밀턴 마이어는 이 선량한 친구들이 “충분히 생각 하지 않았”기에 유죄라고 말한다. 나치 전범 재판 장면. 사람과사람 출판사 제공

니묄러의 시를 소개함은 물론, 한나 아렌트의 ‘악의 평범성’이 나오기 10년 전에 이미 평범한 악인들의 속살을 드러냈다는 점에서 이 책은 고전이다. “내가 그때 충성 맹세를 거부했더라면….” 책에서 전쟁이 끝난 뒤 한 지식인은 뒤늦은 부끄러움에 짓눌리며 이렇게 한탄한다. “내가 저항할 채비가 되어 있었다면 나와 같은 사람 수천~수만 명도 그랬을 거고 독재정권은 전복되거나 아예 권력을 장악할 엄두를 내지 못했을 것이다”는 고전의 가르침은 지금도 되새길 만하다. 남은주 <한겨레> 문화부 기자 mifoco@hani.co.kr