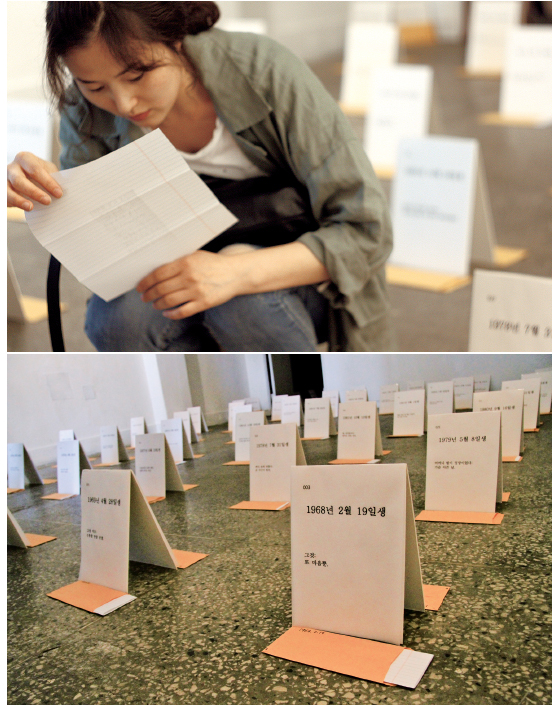

허나영 작가는 105개 기념비를 나누었다. 지금 메시지는 미궁의 시간을 여행하고 있다. “미래에서 기다릴게.” 〈시간을 달리는 소녀〉의 대사처럼 지금이 아니라도 메시지는 언젠가 누군가에게 의미가 될 수 있다. ‘텍스트의 기념비’를 보고 있는 관객과 번호를 매겨 세워진 텍스트. 현소영 제공

전시회 끝나면 텍스트 여행 시작되고 그렇게 <여원> 등 여성지 부록으로 받은 가계부에 써온 기록은 50년째 이어졌다. 그것은 “손가락 핏줄이 파열되고, 앞이 뿌옇게 보이는 시력”에도 멈추지 않았던 일기다. 오늘도 “90세를 앞둔 여인이 계속 쓰고 있는 무언가”는 전시회를 통해 세상에 나눠졌다. 허나영 작가에게 이번 전시회는 가족을 이해하는 길이기도 했다. 스무 살 무렵 부산의 가족을 떠나 서울에서 생활해온 그녀는 그렇게 가족을 이해할 방법을 찾았다. 문래동 공장의 소음이 뒤섞였던 전시장은 세 개의 방으로 구성됐다. 첫 번째 방에는 숫자가 매겨진 텍스트가 기념비처럼 줄을 맞춰 세워졌다. 두 번째 방에는 의자 구실을 하는 우유 상자 앞에 무덤처럼 가계부를 쌓아두었다. 마지막 방에는 혼자만 들어갈 수 있었다. 여기엔 작가가 태어났을 때 덮었던 이불 위에 최근의 가계부를 올려두었다. 출생과 소멸은 그렇게 겹쳐졌다. 관객은 앉아서 봉투를 열어야 복사된 원본을 볼 수 있었다. “몸을 움직이는 수신”을 위해서 “고개를 숙이고 몸을 낮추지 않으면 볼 수 없는 거리”에 텍스트를 두었기 때문이다. 종이를 전달의 매체로 정한 이유는 “가장 단순하지만 가장 깊이 있게 메시지를 전하기 때문”이었다. 이것은 숱하게 명멸하는 디지털 타임라인과 대비의 의미를 지녔다. 전시를 보고 누군가는 “돌공장 쌩이 아저씨 조씨 아저씨 살아 계신가요? 절 알아보실 수 있을지”라고 오래된 기억을 되새기기도 하고, 다른 이는 “가는 길에 삼계탕 두 마리를 사가서 함께 저녁을 먹어야겠다… 가능한 자주, 함께, 앉아 밥을 먹고 같은 공간에서 시간을 보내야지. 그게 바로 우리가 할 일이지”라고 다짐하기도 했다. ‘텍스트의 기념비’ 전시는 5월19일에 끝났지만, 전시는 19일에 완성되지 않았다. 관객이 ‘오늘의 단상’과 함께 기억에 남는 텍스트의 번호를 남기면, 작가는 관객이 선택한 텍스트와 함께 다른 관객이 남긴 메시지를 우편으로 보냈다. 작가는 이것을 “텍스트의 여행”이라고 말했다. 여행을 출발한 텍스트는 전시회 며칠 뒤에 수신자에게 닿았다. 텍스트를 받은 관객이 다시 기록을 남겼다. ‘2002년 4월18일생- 죽음도 출생의 기쁨과 같단다: 마음먹기에 따라.’ 이 텍스트를 받은 사람은 페이스북에 “타로점을 볼 때 데스카드를 보는 듯한 글귀입니다. 데스카드는 시작이기도 하거든요”라고 메시지를 남겼다. 이렇게 수신자 없는 메시지는 전시를 통해 나눠지고 먼 여행을 한 다음에 예측할 수 없는 의미가 됐다. 다음엔 외할아버지 ‘100년의 사생활’ 전 허나영 작가는 영화 마케팅, 시민단체 활동, 큐레이팅 작업을 거쳤다. 그는 “결국엔 관객, 시민과 소통하고 이야기를 나누는 공통점이 있다”고 말했다. 그가 우편으로 텍스트를 보낸 것에는 공공미술의 의미도 담겼다. 전시가 끝나고 남은 작품은 작가에게 짐이 되기도 한다. 작가에게도 짐이 되는 전시물은 우편으로 전해졌다. 그렇게 전달된 텍스트는 지금이 아니라도 언젠가 다른 의미를 갖게 될지 모른다. 허나영 작가는 다음엔 ‘100년의 사생활’ 전을 생각하고 있다. 1918년에 태어나 100년 가까이 살아온 외할아버지의 취미를 활용한 전시다. 식물 키우기를 취미로 해온 외할아버지는 자신이 가꾼 식물들의 사진을 찍었다. 그렇게 또 다른 텍스트의 기념비는 세워지고 있다. 신윤동욱 기자 syuk@hani.co.kr