경제민주화는 시작도 되기 전에 끝이 났다.

취임 반년, 박근혜 정부의 경제민주화 정책은 시나브로 폐기되거나 미뤄졌다. 역시나 이 정부는 재벌에게 엄포 한 번 못 내고 꼬리를 내렸다. 지난 대선의 가장 뜨거운 쟁점이었던 경제민주화는 하나의 신기루에 불과했던 것인가. 하긴 누구의 말대로 이미 권력은 시장으로 넘어간 마당에 누가 누구를 개혁한다는 말인가.

“장하준은 정치·권력 관계 누락했다”

박형준 글로벌정치경제연구소 연구위원의 <재벌, 한국을 지배하는 초국적 자본>(책세상 펴냄)은 ‘권력’이라는 키워드로 재벌을 분석한 책이다. 저자는 지난 50여 년 동안 한국 사회의 변화 경로가 ‘권력으로서의 자본의 역사적 운동’에 의해 규정됐다고 보고, 박정희 시대의 압축성장, 1987년 민주화, 1997년 금융위기, 포스트1997 구조 개혁, 재벌의 팽창, 그리고 최근 경제민주화 논의에 이르기까지 한국 현대사의 주요 골간을 한국 자본주의 권력 양식의 진화 과정으로 설명한다. 이는 곧 ‘권력자본론’이라는 새로운 관점에서 한국 재벌 기업과 자본주의의 발전 과정을 추적하는 것이다.

저자의 지도교수였던 조너선 닛잔 캐나다 요크대 교수의 이론에 바탕을 두고 있는 권력자본론은, 자본을 권력의 한 형태로 간주한다. 지배계급이 사회 전체를 규정하고 통제하는 제도적 복합체인 ‘권력기구’가 곧 자본이라는 것이다. 권력자본론에 따르면, 국가와 자본은 대립적인 사회적 실체가 아니라 자본주의 권력 양식이 작동하는 데 필수적인 두 가지 권력기구다. 이는 국가를 자본의 ‘사무총국’이라 인식한 네오마르크시즘의 분석과도, 자율적인 국가가 효율적인 산업정책을 입안해 경제 발전을 이루었다는 주류 경제학의 해석과도 거리가 있는 것이다.

지금까지 한국 자본주의의 변천 과정에 관한 연구는 신고전파와 발전국가론이 주도해왔다. 신고전파는 정치적 과정으로부터 분리된 자율조정시장을 상정하고 경제 발전의 동력을 시장의 내재적 본성에서 찾는 반면, 발전국가론은 자율조정시장을 부정하고 국가의 산업정책이 경제성장에 중요한 역할을 해왔다고 주장한다. 저자는 이처럼 상이한 두 가지 경제론 모두 정치와 경제를 분리하고 탈정치화된 시장·국가라는 개념에 기초한 까닭에, 사회계급의 형성과 발전, 부의 집중, 자본 축적, 권력구조의 변화 같은 측면은 배제하고 거시적 성장에만 초점을 맞췄다는 한계가 있다고 지적한다. “이러한 이론으로는 지구적 차원에서 펼쳐진 거대 자본의 사회적인 지배력 확대를 설명할 수 없으며, 경제민주화와 재벌 개혁 같은 시대적 담론을 발전시켜 구체적인 대안사회의 상을 제시하기도 어렵다.”

저자의 지도교수였던 조너선 닛잔 캐나다 요크대 교수의 이론에 바탕을 두고 있는 권력자본론은, 자본을 권력의 한 형태로 간주한다. 지배계급이 사회 전체를 규정하고 통제하는 제도적 복합체인 ‘권력기구’가 곧 자본이라는 것이다. 권력자본론에 따르면, 국가와 자본은 대립적인 사회적 실체가 아니라 자본주의 권력 양식이 작동하는 데 필수적인 두 가지 권력기구다. 이는 국가를 자본의 ‘사무총국’이라 인식한 네오마르크시즘의 분석과도, 자율적인 국가가 효율적인 산업정책을 입안해 경제 발전을 이루었다는 주류 경제학의 해석과도 거리가 있는 것이다.

지금까지 한국 자본주의의 변천 과정에 관한 연구는 신고전파와 발전국가론이 주도해왔다. 신고전파는 정치적 과정으로부터 분리된 자율조정시장을 상정하고 경제 발전의 동력을 시장의 내재적 본성에서 찾는 반면, 발전국가론은 자율조정시장을 부정하고 국가의 산업정책이 경제성장에 중요한 역할을 해왔다고 주장한다. 저자는 이처럼 상이한 두 가지 경제론 모두 정치와 경제를 분리하고 탈정치화된 시장·국가라는 개념에 기초한 까닭에, 사회계급의 형성과 발전, 부의 집중, 자본 축적, 권력구조의 변화 같은 측면은 배제하고 거시적 성장에만 초점을 맞췄다는 한계가 있다고 지적한다. “이러한 이론으로는 지구적 차원에서 펼쳐진 거대 자본의 사회적인 지배력 확대를 설명할 수 없으며, 경제민주화와 재벌 개혁 같은 시대적 담론을 발전시켜 구체적인 대안사회의 상을 제시하기도 어렵다.”

저자의 비판은 장하준 교수를 비롯한 ‘진보적’ 경제학자들에게도 타전된다. “장하준 교수는 과거 고도성장기에 권위주의적 국가와 재벌이 급속한 산업 발전에 기여한 공을 높이 평가하지만, 어떤 사회관계와 권력구조 속에서 이런 열매를 맺었는지는 좀처럼 언급하지 않는다.” 그에게는 ‘정치·권력 관계’가 빠져 있다는 것이다. 경영 데이터 등 실증적 자료 토대 분석 저자는 재벌그룹의 경영 데이터 등 실증적 자료를 토대로 재벌의 ‘권력양식’ 축적 및 한국 자본주의의 궤적을 분석함으로써 2000년대 중반 진보 진영에서 1997년 위기의 원인과 한국 자본주의의 진로를 놓고 벌어진 논쟁, 그 리고 최근의 경제민주화·재벌 개혁 논쟁을 한 단계 진전시킨다. 결국 이 책은 ‘재벌공화국’에서 ‘경제민주화’를 실 현해나가야 할 우리에게 새로운 분석틀을 제공해준 셈이다. 오승훈 기자 vino@hani.co.kr

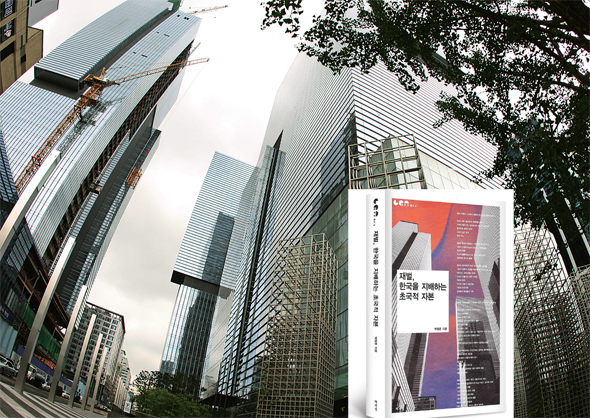

서울 서초구 서초동 삼성전자 사옥. 저자는 국가와 자본은 대립적인 사회적 실체가 아니라 자본주의 권력 양식이 작동하는 데 필수적인 두 가지 권력기구라고 강조한다.

저자의 비판은 장하준 교수를 비롯한 ‘진보적’ 경제학자들에게도 타전된다. “장하준 교수는 과거 고도성장기에 권위주의적 국가와 재벌이 급속한 산업 발전에 기여한 공을 높이 평가하지만, 어떤 사회관계와 권력구조 속에서 이런 열매를 맺었는지는 좀처럼 언급하지 않는다.” 그에게는 ‘정치·권력 관계’가 빠져 있다는 것이다. 경영 데이터 등 실증적 자료 토대 분석 저자는 재벌그룹의 경영 데이터 등 실증적 자료를 토대로 재벌의 ‘권력양식’ 축적 및 한국 자본주의의 궤적을 분석함으로써 2000년대 중반 진보 진영에서 1997년 위기의 원인과 한국 자본주의의 진로를 놓고 벌어진 논쟁, 그 리고 최근의 경제민주화·재벌 개혁 논쟁을 한 단계 진전시킨다. 결국 이 책은 ‘재벌공화국’에서 ‘경제민주화’를 실 현해나가야 할 우리에게 새로운 분석틀을 제공해준 셈이다. 오승훈 기자 vino@hani.co.kr