“진리란 참 묘한 것이다. 자유를 구속하는 자들이 민 중의 자유를 빼앗으려고 감옥을 짓지만, 자유는 감옥에 서 알을 까 가지고 나오는 것을 어찌하나? 그러므로 진 리는 막강하다. 압박하는 자는 그것을 알면서도 할 수 없이 감옥을 넓히고 높일 것이다. 그러나 감옥이 넓어지 고 높아질수록 자유의 길은 열리는 것을 어쩌나.”

가장 먼저 5·16 비판한 지식인

1963년 4월 박정희는 군정 연장 카드를 만지작거렸 다. 주류 언론이 박정희의 눈치를 살필 때, 함석헌은 월 간 <사상계>에 ‘민중이 정부를 다스려야 한다’는 시론을 실었다. 위 문장은 그 글의 한 대목. 박정희 독재가 막 기 지개를 켜는 시점에 군사정권을 조롱하는 글을 쓴 그는 분명 ‘바보새’였다. 총칼이 춤추던 5·16 당시에도 그는 쿠 데타 세력을 대놓고 비판한 거의 유일한 지식인이었다. 생전에 닮고자 했던 헨리 데이비드 소로의 “불의한 시대 에 의인이 갈 곳은 감옥뿐”이라는 말을 믿었기 때문일까. 그는 타협을 몰랐다. 김삼웅의 <저항인 함석헌 평전>(현 암사 펴냄)은 이 ‘행동하는 사상가’의 거대한 생애를 기록 한 책이다.

1901년, 20세기가 막 열리는 시대에 태어난 그는 감수 성이 예민한 19살 때 3·1 운동에 참가했다가 퇴학을 당 한다. 이후 오산학교에서 류영모·이승훈·안창호·조만식 을 만나 기독교 신앙과 민족의식에 눈뜬다. 도쿄고등사범 유학 시절, 간토 대지진을 겪고 우치무라 간조의 무교 회 사상을 접하게 되면서 사상적 기틀을 세웠다. 일제 말기로 접어들 무렵 많은 동시대인들이 친일의 길을 걸었 지만 그는 반일로 일관했다. 결국 의인이 가야 할 곳은 서대문형무소였다.

해방 뒤에도 권력은 그에 대한 적의를 거두지 않았다. 소련군에 붙잡혀 감옥살이를 한 뒤, 간신히 월남해 장준 하와 함께 <사상계>를 만들다 이승만 정권에 밉보여 다 시 투옥된다. 5·16 당시 가장 먼저 쿠데타를 비판하는 글을 써 필화를 입은 그는, 이후 군사정권의 주적이 되 었다. 독재에 항거한 모든 운동의 앞자리에 그가 있었다. 칠순이 넘고, 팔순이 돼서도 그 자리였다. 그는 영원한 청년이었다.

세상은 그를 교육가·사상가·시인·언론인·종교인·역사 학자·민주화운동가·아나키스트 등으로 다양하게 부른 다. 그러나 함석헌은 ‘어느 하나’가 아니라 이 모든 분야를 넘나들고 포괄하는 ‘큰 그릇’이었다. 특히 저자는 함석헌 사상의 본령을 ‘야인’(野人), 즉 ‘들사람’ 정신이라 말한다. 함석헌의 세계관이 야인정신에서 발원했으며 이는 순전한 저항정신으로 체화되었다고 저자는 강조한다.

그의 인간적 한계와 흠결도 다뤄

저자가 이 책의 제목에 ‘저항인’이라는 수사를 붙인 까 닭도 그간 함석헌을 노장(老莊)사상가, 퀘이커 종교인, 재야 사학자, 문필가 등으로 ‘축소’해 읽어왔다는 아쉬움 때문이다. 저자는 새로운 평전을 통해 함석헌의 본모습, 즉 전 생애를 통해 불의한 세력에 저항하고 행동한 참지 성인 함석헌을 그리고 있다.

가장 먼저 5·16 비판한 지식인

1963년 4월 박정희는 군정 연장 카드를 만지작거렸 다. 주류 언론이 박정희의 눈치를 살필 때, 함석헌은 월 간 <사상계>에 ‘민중이 정부를 다스려야 한다’는 시론을 실었다. 위 문장은 그 글의 한 대목. 박정희 독재가 막 기 지개를 켜는 시점에 군사정권을 조롱하는 글을 쓴 그는 분명 ‘바보새’였다. 총칼이 춤추던 5·16 당시에도 그는 쿠 데타 세력을 대놓고 비판한 거의 유일한 지식인이었다. 생전에 닮고자 했던 헨리 데이비드 소로의 “불의한 시대 에 의인이 갈 곳은 감옥뿐”이라는 말을 믿었기 때문일까. 그는 타협을 몰랐다. 김삼웅의 <저항인 함석헌 평전>(현 암사 펴냄)은 이 ‘행동하는 사상가’의 거대한 생애를 기록 한 책이다.

1901년, 20세기가 막 열리는 시대에 태어난 그는 감수 성이 예민한 19살 때 3·1 운동에 참가했다가 퇴학을 당 한다. 이후 오산학교에서 류영모·이승훈·안창호·조만식 을 만나 기독교 신앙과 민족의식에 눈뜬다. 도쿄고등사범 유학 시절, 간토 대지진을 겪고 우치무라 간조의 무교 회 사상을 접하게 되면서 사상적 기틀을 세웠다. 일제 말기로 접어들 무렵 많은 동시대인들이 친일의 길을 걸었 지만 그는 반일로 일관했다. 결국 의인이 가야 할 곳은 서대문형무소였다.

해방 뒤에도 권력은 그에 대한 적의를 거두지 않았다. 소련군에 붙잡혀 감옥살이를 한 뒤, 간신히 월남해 장준 하와 함께 <사상계>를 만들다 이승만 정권에 밉보여 다 시 투옥된다. 5·16 당시 가장 먼저 쿠데타를 비판하는 글을 써 필화를 입은 그는, 이후 군사정권의 주적이 되 었다. 독재에 항거한 모든 운동의 앞자리에 그가 있었다. 칠순이 넘고, 팔순이 돼서도 그 자리였다. 그는 영원한 청년이었다.

세상은 그를 교육가·사상가·시인·언론인·종교인·역사 학자·민주화운동가·아나키스트 등으로 다양하게 부른 다. 그러나 함석헌은 ‘어느 하나’가 아니라 이 모든 분야를 넘나들고 포괄하는 ‘큰 그릇’이었다. 특히 저자는 함석헌 사상의 본령을 ‘야인’(野人), 즉 ‘들사람’ 정신이라 말한다. 함석헌의 세계관이 야인정신에서 발원했으며 이는 순전한 저항정신으로 체화되었다고 저자는 강조한다.

그의 인간적 한계와 흠결도 다뤄

저자가 이 책의 제목에 ‘저항인’이라는 수사를 붙인 까 닭도 그간 함석헌을 노장(老莊)사상가, 퀘이커 종교인, 재야 사학자, 문필가 등으로 ‘축소’해 읽어왔다는 아쉬움 때문이다. 저자는 새로운 평전을 통해 함석헌의 본모습, 즉 전 생애를 통해 불의한 세력에 저항하고 행동한 참지 성인 함석헌을 그리고 있다.

저자가 펴낸 스무 번째 평전인 이 책은, 함석헌의 한계 와 흠결에 대해서도 눈감지 않음으로써 ‘한국의 간디’로 불렸던 한 ‘싸우는 평화주의자’의 인간적 면모를 다채롭게 보여준다. 오승훈 기자 vino@hani.co.kr

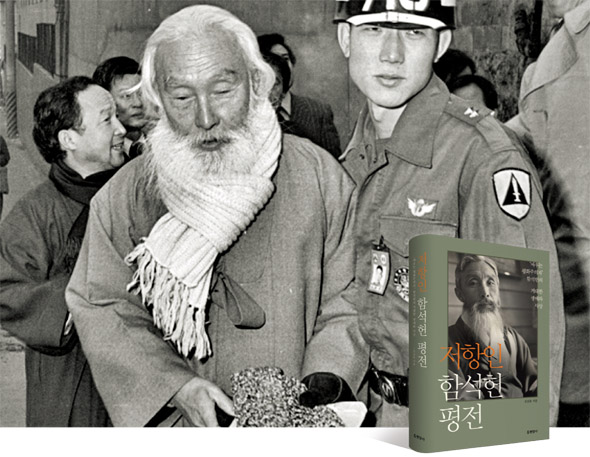

1980년 1월 ‘YWCA 위장 결혼식 사건’ 선고 공판에 출석하는 노구의 함석헌. 이 사건은 10·26 이후 함석헌·윤보선 등의 주도로 서울 YWCA회관에서 벌어진 대통령 직선제 요구 시위로, 계엄 상황에서 군부와 경찰을 자극할 것으로 예상해 결혼식으로 가장했던 데서 비롯됐다. 현암사 제공

저자가 펴낸 스무 번째 평전인 이 책은, 함석헌의 한계 와 흠결에 대해서도 눈감지 않음으로써 ‘한국의 간디’로 불렸던 한 ‘싸우는 평화주의자’의 인간적 면모를 다채롭게 보여준다. 오승훈 기자 vino@hani.co.kr