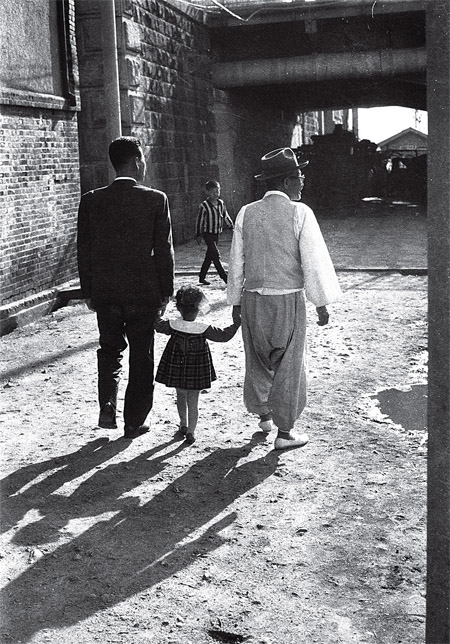

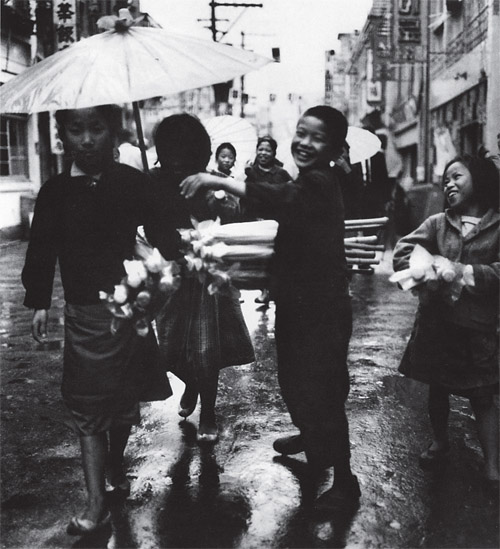

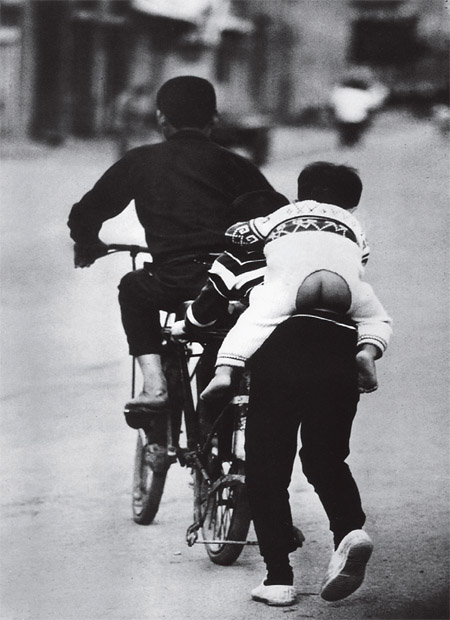

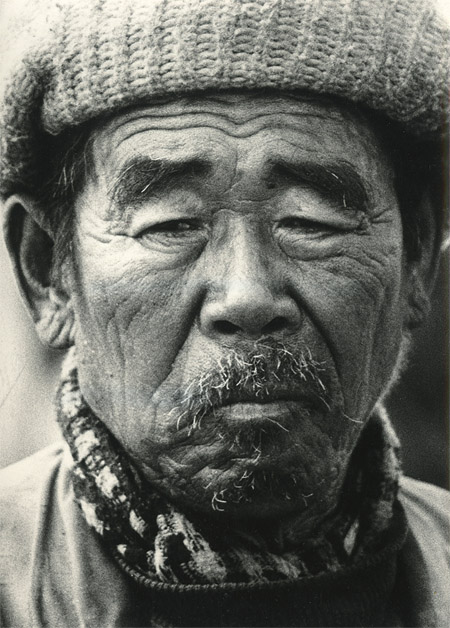

“모든 민중의 생활을 담은 사진집을 만들고 싶었다”고 고백한 작가가 있었다. 가난한 골목, 난전이 펼쳐진 시장, 새벽의 완행열차, 붐비는 시내에서 셔터를 눌렀다. 그곳에서 작가는 한쪽 다리를 잃어 속이 빈 바지를 펄럭이며 신문을 배달하는 청년, 계단을 베개 삼아 자는 노동자, 주름 켜켜이 사연을 숨겨놓은 노인을 만났다. 그들의 얼굴에서 한국전쟁이 우리에게 남긴 흔적, 근대화라는 이름 아래 다시금 시작된 일상의 전쟁, 하루치의 고단과 숭고한 생명력 따위를 발견했다.

가난한 사람들 얼굴 “제 자화상”

가난한 사람들의 얼굴이 “제 자화상이라고 생각”한다 했던 사진가 최민식이 85년의 세월을 접고 눈을 감았다. 고인은 그 자신이 지독한 가난을 경험했다. 1928년 경북 안동에서 태어나 황해도 연안에서 어린 시절을 보냈다. 여섯 식구가 1년 농사를 지으면 7개월밖에 못 먹는 집이었다. 초등학교만 졸업하고 공장일을 했다. 화가가 되고 싶어 집을 나와 서울로 일본으로 떠돌았다. 그러던 중 도쿄의 한 고서점에서 에드워드 스타이켄의 <인간 가족> 전시 사진집을 보고 평생 사진을 하기로 결심했다. 중고 카메라 3대를 짊어진 채 부산으로 들어왔다. 판자촌과 시장 바닥을 누비며 날마다 생의 비릿한 풍경을 담았다. 1968년 첫 사진집 <인간> 제1집을 펴냈다. <인간> 연작은 2004년까지 이어져 총 14권이 발간됐다. 발간을 앞둔 15번째 <인간>은 유작이 되었다.

평생 남루한 일상을 쫓아다닌 사진가는 “가난이 사람의 영혼을 묶고 모든 희망을 근거 없이 수포로 만들어버리는 것에 고통을 느꼈다”고 말했다. 1950년대부터 2000년대에 이르기까지 <인간> 선집에 면면히 흐르는 얼굴은 너절한 일상의 증언이었고, 빈곤의 고통을 향해 일갈하는 분노였고, 그 속에서 피어난 한 자락 희망이었다. 이미지비평가 이영준은 지난해 말 출간된 <휴먼 선집>에서 최민식의 사진을 두고 “근대화가 흘려버린, 혹은 강제로 발전의 뒤안길로 차 내던져버린 빈민 계급에 대한 증언”임과 동시에 “역사적으로 조건지어진” 빈곤을 작가적 태도를 통해 들여다봤다고 말했다.

초기 작품의 배경이 된 시절이 숨 막히는 가난, 독재로 점철된 시간이었다면, 고단한 세월이 차츰 누그러들며 작가의 시선도 조금 여유를 찾은 듯하다. 하지만 평생 리얼리즘을 추구하며 사회학적 문제에 천착한 작가였음은 부정할 수 없다. 윤일성 부산대 교수(사회학)는 <경제와 사회> 2006년 겨울호에서 “<인간> 연작 중 초기 작품집에 실린 사진들은 가난에 분노하는 사진들이 압도적이지만, 1984년 출간된 <인간> 5집부터는 폭이 넓어진 것처럼 보인다”고 평가했다.

사람들이 그곳에 있어 찍었을 뿐

최민식은 “왜 하필 가난을 팔아먹느냐”며 보수주의자들에게서 협박을 받고, 주류 사진예술 공동체로부터 부정적인 평가를 받았다. 그러나 그저 사람들이 그곳에 있었기에 찍었을 뿐이다. “나는 없는 길을 간 것이 아니고, 이 땅에 없는 사람들을 찍은 것도 아니다. 밤마다 나는 계속 권력자 앞으로 불려갔다. 하지만 나는 아침이면 다시 일어나 카메라를 들고 또 길을 걸었다.” 가난한 이들의 일상을 줄기차게 들여다보던 카메라는 2013년 2월12일 영원히 주인을 잃었다.

신소윤 기자 yoon@hani.co.kr

가난한 사람들의 얼굴이 “제 자화상이라고 생각”한다 했던 사진가 최민식이 85년의 세월을 접고 눈을 감았다. 고인은 그 자신이 지독한 가난을 경험했다. 1928년 경북 안동에서 태어나 황해도 연안에서 어린 시절을 보냈다. 여섯 식구가 1년 농사를 지으면 7개월밖에 못 먹는 집이었다. 초등학교만 졸업하고 공장일을 했다. 화가가 되고 싶어 집을 나와 서울로 일본으로 떠돌았다. 그러던 중 도쿄의 한 고서점에서 에드워드 스타이켄의 <인간 가족> 전시 사진집을 보고 평생 사진을 하기로 결심했다. 중고 카메라 3대를 짊어진 채 부산으로 들어왔다. 판자촌과 시장 바닥을 누비며 날마다 생의 비릿한 풍경을 담았다. 1968년 첫 사진집 <인간> 제1집을 펴냈다. <인간> 연작은 2004년까지 이어져 총 14권이 발간됐다. 발간을 앞둔 15번째 <인간>은 유작이 되었다.

평생 남루한 일상을 쫓아다닌 사진가는 “가난이 사람의 영혼을 묶고 모든 희망을 근거 없이 수포로 만들어버리는 것에 고통을 느꼈다”고 말했다. 1950년대부터 2000년대에 이르기까지 <인간> 선집에 면면히 흐르는 얼굴은 너절한 일상의 증언이었고, 빈곤의 고통을 향해 일갈하는 분노였고, 그 속에서 피어난 한 자락 희망이었다. 이미지비평가 이영준은 지난해 말 출간된 <휴먼 선집>에서 최민식의 사진을 두고 “근대화가 흘려버린, 혹은 강제로 발전의 뒤안길로 차 내던져버린 빈민 계급에 대한 증언”임과 동시에 “역사적으로 조건지어진” 빈곤을 작가적 태도를 통해 들여다봤다고 말했다.

초기 작품의 배경이 된 시절이 숨 막히는 가난, 독재로 점철된 시간이었다면, 고단한 세월이 차츰 누그러들며 작가의 시선도 조금 여유를 찾은 듯하다. 하지만 평생 리얼리즘을 추구하며 사회학적 문제에 천착한 작가였음은 부정할 수 없다. 윤일성 부산대 교수(사회학)는 <경제와 사회> 2006년 겨울호에서 “<인간> 연작 중 초기 작품집에 실린 사진들은 가난에 분노하는 사진들이 압도적이지만, 1984년 출간된 <인간> 5집부터는 폭이 넓어진 것처럼 보인다”고 평가했다.

사람들이 그곳에 있어 찍었을 뿐

최민식은 “왜 하필 가난을 팔아먹느냐”며 보수주의자들에게서 협박을 받고, 주류 사진예술 공동체로부터 부정적인 평가를 받았다. 그러나 그저 사람들이 그곳에 있었기에 찍었을 뿐이다. “나는 없는 길을 간 것이 아니고, 이 땅에 없는 사람들을 찍은 것도 아니다. 밤마다 나는 계속 권력자 앞으로 불려갔다. 하지만 나는 아침이면 다시 일어나 카메라를 들고 또 길을 걸었다.” 가난한 이들의 일상을 줄기차게 들여다보던 카메라는 2013년 2월12일 영원히 주인을 잃었다.

신소윤 기자 yoon@hani.co.kr

2009년 부산의 작업실에서 만난 사진가 최민식. 한겨레 곽윤섭 기자