언제부턴가 전업주부가 부러워지기 시작했다. 그전까지 나에게 전업주부란 아이들과 남편에 치이는 팍팍한 삶, 하지만 어쩔 수 없이 감내해야 하는 삶에 가까웠다. 그런데 요즘은 경제적으로도 안정되고 자식은 어느 정도 커서 여유가 생긴 전업주부들이 제법 눈에 띈다

행복지수 높은 40대 여성

그래서일까? 요즘 직장을 다니는 친구나 선후배들을 보면 직장에서 가정으로 허덕거리며 사는 게 힘들다는 이야기를 한참 하다가 자연스럽게 ‘전업주부가 부럽다’는 결론에 이르곤 한다. 자아실현은 이상일 뿐 현실에서는 ‘밥벌이 수단’이 되어버린 직장생활, 이에 비해 아침에 남편과 아이들을 챙겨 보내고 나면 남은 시간은 오롯이 자신을 위해 쓸 수 있는 전업주부의 삶! 건강을 위해 피트니스도 다니고, 가끔씩은 한적한 갤러리에서 분위기도 즐기는 전업주부야말로 자아실현(!)에 가까운 삶일지 모르겠다는 생각도 든다.

전업주부에 대한 나의 생각이 부러움으로 바뀐 데는 내 나이 30대에서 40대로 접어들며 생계는 걱정하지 않아도 되는 중산층 전업주부들이 제법 많아진 탓도 있다. 많은 여성들이 30대 초반에 육아 문제로 직장을 그만두고 전업주부로 전향한 이후 10여 년은 육아와 가사에 전념하다가, 40대 들어 여유가 생겨 재취업을 하기 원하지만 마땅한 일자리가 없다. 이때 생계의 위협에 시달리는 서민층 전업주부들은 비정규직, 임시직이라도 뛰어들어야 한다. 남편의 벌이로 근근이 생활은 할 수 있어도 사교육비를 감당하기엔 턱도 없기 때문이다.

물론 중산층 전업주부들도 자아실현을 위해 일자리를 찾지만 대부분 자아실현과는 거리가 먼 궂은 일자리다. 기대 수준을 한참 낮추면서까지 재취업할 까닭이 없다. 실제 한국 여성의 경제활동 참가율은 30대 초반에 가장 낮다가 30대 후반이나 40대 초반에 다시 높아지는 M자형 구조를 보인다. 고학력 여성은 20대 중반에 고용률이 가장 높았다가 결혼과 출산 뒤 다시 높아지지 않는 L자형이 굳어지고 있다.

상황이 이러하다보니 40대 중·후반의 전업주부는 종신고용을 보장받은 남편을 둔 노후가 안정된 중산층 전업주부일 가능성이 크다. 전업주부는 원한다고 할 수 있는 게 아니라 여건이 되어야 할 수 있는 선택받은 계층에 가깝다. 그래서일까? 한국심리학회가 2010년 발표한 한국인의 행복지수에 따르면 40대 여성이 가장 행복한 것으로 나타난다. 이 중에서도 40대 중산층 전업주부 여성의 행복지수가 가장 높지 않을까 싶다.

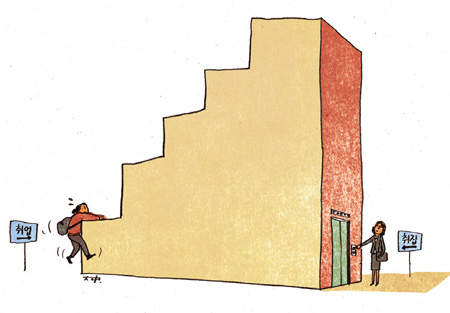

10여 년 전까지만 해도 일하는 여성, 일을 통해 성공한 여성이 20대 미혼 여성에게 선망의 대상이었다. 하지만 근래 들어서는 여대생의 상당수가 현모양처를 꿈꾼다고 한다. 경제불황의 여파로 취업과 시집을 합성해 ‘취집’이라는 신조어도 생겼다. 취직도 어렵고, 또 힘들게 취직해봐야 출산 이후에는 버티기 힘들고, 자아실현은 더더욱 언감생심이다. 그럴 바에야 차라리 능력 있는 남편을 만나 우아하고 안정된 전업주부로 사는 것이 훨씬 낫다는 현실적 판단이리라. 능력 있는 남편을 만나려면 젊음과 아름다움을 극대화하는 게 최선의 전략이다. 속된 말로 시장에서 상품 가치를 높이기 위해 자신의 외모를 가꾸고 치장하는 데 많은 투자를 하게 된다. 한국의 거대한 명품 시장, 성형 열풍은 이와 무관하지 않다.

여성 폄하 사회의 거울

행복지수 높은 40대 여성

그래서일까? 요즘 직장을 다니는 친구나 선후배들을 보면 직장에서 가정으로 허덕거리며 사는 게 힘들다는 이야기를 한참 하다가 자연스럽게 ‘전업주부가 부럽다’는 결론에 이르곤 한다. 자아실현은 이상일 뿐 현실에서는 ‘밥벌이 수단’이 되어버린 직장생활, 이에 비해 아침에 남편과 아이들을 챙겨 보내고 나면 남은 시간은 오롯이 자신을 위해 쓸 수 있는 전업주부의 삶! 건강을 위해 피트니스도 다니고, 가끔씩은 한적한 갤러리에서 분위기도 즐기는 전업주부야말로 자아실현(!)에 가까운 삶일지 모르겠다는 생각도 든다.

전업주부에 대한 나의 생각이 부러움으로 바뀐 데는 내 나이 30대에서 40대로 접어들며 생계는 걱정하지 않아도 되는 중산층 전업주부들이 제법 많아진 탓도 있다. 많은 여성들이 30대 초반에 육아 문제로 직장을 그만두고 전업주부로 전향한 이후 10여 년은 육아와 가사에 전념하다가, 40대 들어 여유가 생겨 재취업을 하기 원하지만 마땅한 일자리가 없다. 이때 생계의 위협에 시달리는 서민층 전업주부들은 비정규직, 임시직이라도 뛰어들어야 한다. 남편의 벌이로 근근이 생활은 할 수 있어도 사교육비를 감당하기엔 턱도 없기 때문이다.

물론 중산층 전업주부들도 자아실현을 위해 일자리를 찾지만 대부분 자아실현과는 거리가 먼 궂은 일자리다. 기대 수준을 한참 낮추면서까지 재취업할 까닭이 없다. 실제 한국 여성의 경제활동 참가율은 30대 초반에 가장 낮다가 30대 후반이나 40대 초반에 다시 높아지는 M자형 구조를 보인다. 고학력 여성은 20대 중반에 고용률이 가장 높았다가 결혼과 출산 뒤 다시 높아지지 않는 L자형이 굳어지고 있다.

상황이 이러하다보니 40대 중·후반의 전업주부는 종신고용을 보장받은 남편을 둔 노후가 안정된 중산층 전업주부일 가능성이 크다. 전업주부는 원한다고 할 수 있는 게 아니라 여건이 되어야 할 수 있는 선택받은 계층에 가깝다. 그래서일까? 한국심리학회가 2010년 발표한 한국인의 행복지수에 따르면 40대 여성이 가장 행복한 것으로 나타난다. 이 중에서도 40대 중산층 전업주부 여성의 행복지수가 가장 높지 않을까 싶다.

10여 년 전까지만 해도 일하는 여성, 일을 통해 성공한 여성이 20대 미혼 여성에게 선망의 대상이었다. 하지만 근래 들어서는 여대생의 상당수가 현모양처를 꿈꾼다고 한다. 경제불황의 여파로 취업과 시집을 합성해 ‘취집’이라는 신조어도 생겼다. 취직도 어렵고, 또 힘들게 취직해봐야 출산 이후에는 버티기 힘들고, 자아실현은 더더욱 언감생심이다. 그럴 바에야 차라리 능력 있는 남편을 만나 우아하고 안정된 전업주부로 사는 것이 훨씬 낫다는 현실적 판단이리라. 능력 있는 남편을 만나려면 젊음과 아름다움을 극대화하는 게 최선의 전략이다. 속된 말로 시장에서 상품 가치를 높이기 위해 자신의 외모를 가꾸고 치장하는 데 많은 투자를 하게 된다. 한국의 거대한 명품 시장, 성형 열풍은 이와 무관하지 않다.

여성 폄하 사회의 거울

중산층 전업주부가 여성의 현실적 로망이 되어버린 사회, ‘여성 대통령’이 등장한 2013년 대한민국의 쓸쓸한 이면이다. 일터가 자아실현의 장이 되지 못하고, 경력이 단절된 여성은 그 존재 가치가 덤핑 취급당하는 사회에서 고독한 여성들이 가정으로 회귀하는 것은 어쩌면 불가피한 선택인지도 모르겠다! 한귀영 한겨레사회정책연구소 연구위원

일러스트레이션/ 김대중

중산층 전업주부가 여성의 현실적 로망이 되어버린 사회, ‘여성 대통령’이 등장한 2013년 대한민국의 쓸쓸한 이면이다. 일터가 자아실현의 장이 되지 못하고, 경력이 단절된 여성은 그 존재 가치가 덤핑 취급당하는 사회에서 고독한 여성들이 가정으로 회귀하는 것은 어쩌면 불가피한 선택인지도 모르겠다! 한귀영 한겨레사회정책연구소 연구위원