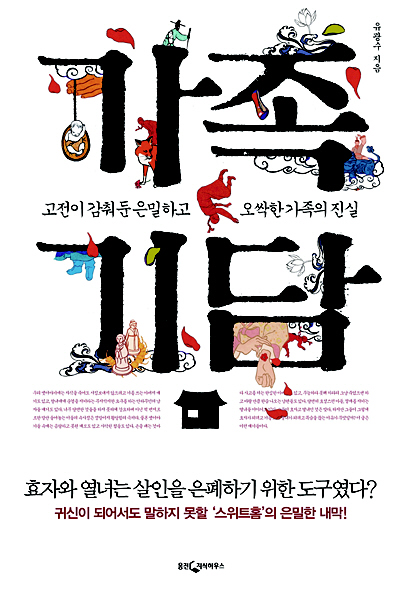

유광수 연세대 교수의 <가족기담>은 고전소설을 통해 가족이라는 이름 뒤에 숨은 폭력과 잔인함을 들춰낸다. <장화홍련전>을 새롭게 해석한 김지운 감독의 호러영화 <장화, 홍련>의 한 장면. 영화사 봄 제공

“가족이란 누가 보지만 않는다면 어딘가로 내다버리고 싶은 존재다.”

일본 영화감독 기타노 다케시의 이 말은, 살아갈 힘이 되지만 종종 짐이 되기도 하는 가족의 이중성을 사납게 표현한 말처럼 들린다. 하지만 국가나 사회가 해주는 것이 거의 없는 한국 사회에서 가족은 대개 짐보다는 힘으로 신성시된다. 내가 아니면 내 가족이 거리에 나앉을 테고, 나를 키운 것도 나를 입힌 것도 오로지 가족이므로, 결국 내 가족밖에 없다는 인식.

자식 살해 기도를 효로 치장한 지배세력

유광수 연세대 교수의 <가족기담>(웅진지식하우스 펴냄)은, 고전소설과 설화에 나타난 가족의 이야기를 통해, 오늘날의 유별난 ‘가족주의’가 시대와 사회적 조건의 산물임을 다시금 일깨운다. 사회적 존재가 의식을 결정한다는 말도 필요 없다. 다음 이야기를 들어보자.

‘가히 설화적’으로 가난한 집안. 가장 손순은 끼니때마다 눈치 없이 할머니 밥상에 있는 음식을 먹어대는 어린 자식 때문에 속을 끓인다. 손순이 처에게 말한다. “자식은 또 낳을 수 있지만 어머니는 한 분뿐이오.” 말은 맞다. 이윽고 손순은 말을 잇는다. “우리 이 애를 묻어버립시다.” 부창부수 아내는 좋다고 남편과 애를 업고 산을 오른다. 계부·계모인가? 아니다. 친부모다. 아이는 앞으로 닥칠 일도 모른 채 부모의 등에 업혀 마냥 초롱한 표정을 짓고 있다. 어른보다 멜라닌 색소가 더 많은 까닭이지만, 저자의 말처럼 아이들의 생존본능이 눈빛으로 표현된 것인지도 모른다.

아이를 생매장하려고 땅을 팠는데 그 속에서 돌로 된 종이 나온다. 그 종을 치니 은은한 소리가 경주에 있는 임금에게까지 미쳤다. 사정을 들은 임금이 손순을 ‘지극한 효자’로 칭송해 상을 내렸다. <삼국유사>에 실린 ‘손순매아’(遜順埋兒)라는 이야기다.

정말 손순은 효도하려고 아이를 생매장하려던 것일까? 그리고 효를 위해서라면 자식을 살해하려던 아비의 죄는 용서될 수 있을까? 저자는 단호하다. “노모가 손자를 땅에 묻길 원했을 리 없다는 점을 헤아려보면, 결국 손순은 없는 살림에 한 입이라도 덜려고 자식 살해를 모의했던 셈이고, 지배세력은 그것을 ‘효’라는 명목으로 치장한 것이다.”

이런 반인륜적이고 잔혹한 얘기가 우리한테만 있는 것은 아니다. 환상적인 과자 집이 등장하는 <헨젤과 그레텔> 이야기도 끔찍하기는 마찬가지다. 계모의 윽박을 못 이긴 무능한 아버지가 깊은 산속에 어린 남매만 남겨두고 집으로 돌아온다. 흉년 들어 삶이 핍진해지자 입을 줄이려고 남매를 유기한 것이다. 앞선 버전은 계모가 아닌 친모가 유기교사자다. 친모가 아이들을 버리는 것이 조금 꺼림칙하게 느껴지는 시대가 되자 친모가 슬그머니 만만한 계모로 바뀐 것이다.

“여기서 중요한 것은 친어머니가 자기 자식을 버리는 동서양의 이야기가 어떤 시대에는 서로가 서로에게 읽어주고 들려주는 이야깃거리였다는 점이다. 그런 얘기를 주고받는 것이 이상하지 않았다는 것은 종종 그런 일이 현실에서 벌어졌다는 의미다.” 멀리 산업혁명기의 노동자 가정에서 방치된 아이들이나, 가깝게는 국제통화기금(IMF) 사태 시절 보험금을 노리고 자식의 손가락을 자른 아버지를 떠올리면, ‘천륜’이라는 말이 무참하다.

정말 무서운 건 우리 시대 가족의 몰골

자식을 해치는 일이 꼭 가난 때문만은 아니었다. <장화홍련전>의 계모 허씨는 전처 소생인 장화와 홍련을 시기해 구박하고 결국 두 자매를 죽음으로 몰아넣었다. 여기까지는 우리가 알고 있는 그대로다. 그런데 그것이 계모만의 잘못일까? 계모가 그토록 딸들을 구박하고 음해하려는 것을 알면서도 배 좌수는 왜 장성한 딸들을 시집보내지 않고 옆에 끼고 있었던 것일까? 계모의 다른 음해에는 꿈쩍도 않던 배 좌수가 왜 아이를 사산했다는 모함에는 일말의 의심도 없이 친딸 장화를 죽이는 데 동조했던 것일까? 여기서 저자는 배 좌수와 두 딸 사이에 결코 있어서는 안 될 일, 즉 성적 학대의 가능성을 읽어낸다.

가부장의 시선으로 쓰인 고소설들은 폭력적으로, 또 탐욕스러운 눈으로 여성의 모습을 그려낸다. 악독한 계모와 음탕한 첩은 물론 지조 있는 기녀, 절개를 지키는 열녀, 현숙한 부인처럼 긍정적으로 묘사된 여인들 역시 한 꺼풀 벗겨보면 가부장의 욕망에 의해 일그러진 여성의 모습임을 알 수 있다.

이 책엔 착하고 평온한 가족이 아닌, 불순하고 음험하고 모순되고 일그러진 모습의 가족이 웅크리고 있다. 가족이 부모에게, 자식에게, 남편에게, 아내에게 억지로 씌운 ‘굴레’가 그들을 옭아매고 있는 것이다. 저자는 말한다. “때로는 참혹하고 모골이 송연해지겠지만, 고전이 감춰둔 은밀하고 오싹한 가족의 진실을 마주해야 한다.” 맞다. 정말 무서운 것은 자식을 죽이는 부모의 이야기나 전설의 고향류의 부모·형제 간 빼먹는 딸 이야기가 아니라, 사랑의 이름으로 억압하고 강요하며 그것을 행복이라고 착각하고 사는 우리 시대 가족의 자화상일지도 모르니까.

오승훈 기자 vino@hani.co.kr