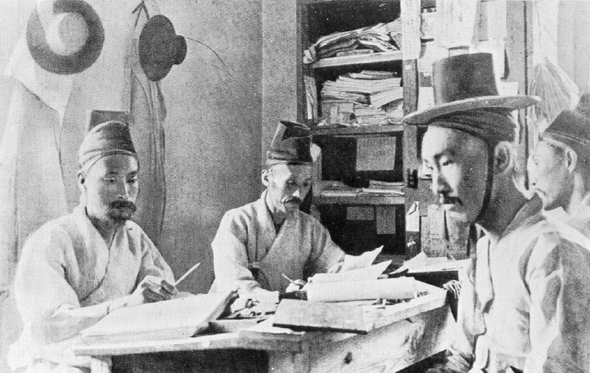

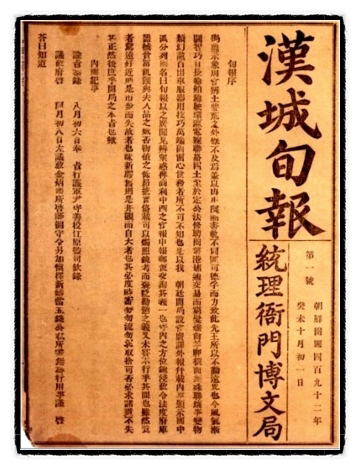

<한성순보> 편집실(추정)과 창간호. <한성순보>는 우리나라 최초의 근대 신문으로 외교통상 사무 전반을 담당했던 통리아문 소속의 박문국에서 발간했다. 김인식, 장박, 오용묵, 김기준, 강위, 주우남, 현영운, 정만조, 오세창 등 박문국 주사와 사사(司事)들이 한국 최초의 기자였는데, 한국 언론사(言論史)는 이들을 그리 중시하지 않는다. 편집국장 격인 이노우에 가쿠고로가 ‘일본인’이었기 때문이다. 전우용 제공

‘조선 개국 492년 계미 10월 초1일’, <한성순보> 제1호가 발행되었다. 임오군란 이후 청군이 조선을 점령한 상황에서, 청나라 연호 광서(光緖) 대신 조선 개국 연호를 쓰는 것은 쉽지 않은 결정이었다. 경복궁 광화문 바로 뒷문은 흥례문(興禮門)인데, 원래는 홍례문(弘禮門)이었다. 홍(弘)자가 청 건륭제 홍력(弘曆)에 기휘(忌諱)된다는 이유로 부득이 흥례문으로 바꾼 것이다. 심지어 김홍집(金弘集)은 이름마저 김굉집(金宏集)으로 바꿔야 했다. 그런 상황에서 광서 연호를 묵살하고 개국 연호를 쓰는 결정을 박문국 독자 판단으로 했다고 볼 수는 없다. 아마 권력 핵심에까지 이르는 사전 조율이 있었을 것이다. 이노우에가 이 과정에서 어떤 역할을 했는지는 알 수 없으나, “열국에까지 반포”하는 신문에는 ‘독립 연호’를 쓰는 것이 국제 통례라는 사실을 알렸을 가능성은 있다. <한성순보>의 기사 작성은 주사 김인식과 사사 장박·오용묵·김기준 등이 담당했고, 이노우에는 편집을 맡았다. 오늘날의 편집국장이었던 셈이다. 한 일이야 달랐지만 조선 정부 내의 위상으로 보면 제중원의 앨런과 같았다. 그런데 ‘독립 연호’를 쓴 것과 같은 취지에서, <한성순보> 기자와 편집자들은 청나라의 조선 ‘속방화’ 정책에 비판적이었다. 요즘 유행하는 표현을 빌리자면, 청나라 사람들의 관점에서는 기사의 내용이나 편집 방향이 ‘편향적’이었다. 1884년 1월 <한성순보>에 ‘화병범죄’(華兵犯罪)라는 제하에 청병이 강도짓을 했다는 기사가 실렸다. 기사를 본 북양대신 이홍장은 총판조선상무 진수당에게 진상을 조사해 보고하라고 지시했다. 진수당은 다시 통리아문 총판 김병시에게 경위를 물었다. 김병시는 확인해본 결과 항간에 떠도는 소문을 확증 없이 기사화한 것이라고 통지했다. 격노한 이홍장은 “일국의 관보가 떠도는 소문 따위나 수록하는 것은 있을 수 없는 일”이라며 항의했다. 이에 근대 신문 발행 이래 최초의 오보 사건이자 필화 사건이 일어났다. 이노우에는 사직했고, 관련자들은 처벌받았다. 그런데 이 기사가 정말 오보였는지는 단언하기 어렵다. 진수당은 “조선인이 청병으로 변장하고 저지른 범죄”였다며 현상금을 내걸고 진범을 찾았으나 찾지 못했다. 이노우에는 1886년 <한성순보>가 <한성주보>로 이름을 바꿔 복간될 때 다시 입국했다. 일본에 있는 동안 그는 <한성순보>의 문제점에 대해 후쿠자와와 여러 차례 토론했던 듯하다. 그는 신문이 문명개화의 수단이 되려면 독자층을 확대하는 것이 중요하며 그 독자층은 ‘상인’(商人)이어야 한다고 믿었다. 그는 강위와 함께 ‘연구’해 <한성주보>에 일본식 한문 표기법과 유사한 ‘국한문혼용체’를 적용했다. 복잡한 존비법 대신 일본식 존대어와 평어만 남은 현대 국어는 여기에서 출발했는지 모른다. 제중원·박문국은 모두 정부기관 이 땅에 처음 생긴 서양식 병원은 1879년 부산에 문을 연 일본인의 제생의원이다. 그러나 한국 최초의 근대식 병원이라는 영예는 제중원이 가져갔다. 더구나 제중원은 박문국과 함께 통리아문 산하의 정부 기관이었음에도, 미국 선교의사 앨런이 설립한 것으로 알려져 있다. 이노우에가 스스로 조선 침략의 첨병이라는 생각을 가지고 있었는지는 알 수 없으나, 한 일로만 보자면 그와 앨런 사이에 근본적 차이는 없다. 이 둘의 근본적 차이는, 역사가 사후적으로 만들어낸 것이다. 그러나 이들을 고빙한 것은 모두 조선 정부였다. 비슷한 일을 한 두 사람을 하나는 ‘침략의 첨병’으로, 다른 하나는 ‘민족의 은인’으로 기억하는 것은, 이들의 ‘고용주’를 무시한 때문일 터다.

역사학자