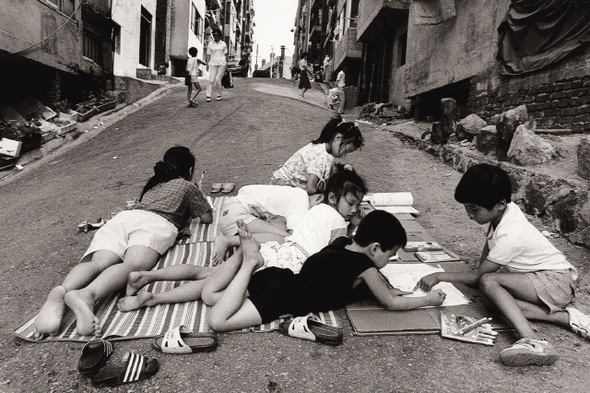

서울 아현동. 1989년 8월

이런 김기찬의 작업은 종종 최민식의 그것과 비교된다. 두 사람 모두 평생을 일관된 주제를 가지고 작품 활동을 했다. 도시의 가난이다. 최민식은 거리에서 조우하는 가난한 사람들의 얼굴을 정면으로 클로즈업해 찍었다. 김기찬은 산동네에 머물며 골목길이란 공간과 그곳에 사는 사람들을 함께 사진에 담았다. 최민식은 앙리 카르티에 브레송이 말한 ‘결정적 순간’(사진의 내용과 형식이 일치되는 순간)을 포착해 가난한 자의 삶에 대한 애정과 가난을 방치한 사회에 대한 분노를 표출했다. 반면 김기찬은 가난의 고통보다, 가난에도 불구하고 더불어 살아가는 아름다운 이야기를 펼쳐보이려 했다. 이를 두고 사회학자 윤일성은 ‘분노하는 자의 시선’(최민식)과 ‘그리워하는 자의 시선’(김기찬)의 차이로 구분하기도 했다.(‘도시빈곤에 대한 두 가지 시선-최민식과 김기찬의 사진 연구’) 김기찬에게 골목길이 그리움의 대상인 것은 그 자신이 산동네 골목길에서 유년시절을 보낸 사실과 관련이 깊어 보인다. 그는 고백한다. “어렸을 적 아름답게 채색되었던 기억을 더듬으며 내가 뛰어놀던 골목을 찾는다. 도심 한가운데, 빌딩숲 그늘에 가려 보이지 않던 우리들의 고향의 모습이 떠오른다. 삶이 힘겹고, 딛는 땅이 비좁고 초라해도 골목안 사람들에게는 아직도 서로를 아끼는 훈훈한 인정이 있고, 끈질긴 삶의 집착과 미래를 향한 꿈이 있다.”(33쪽) 공동체를 향한 불멸의 소망 물론 가난한 자들의 삶이 왜 훈훈하고 아름답기만 했겠는가. 골목길은 세상의 모든 슬럼이 그러하듯 더럽고 냄새나고, 다툼과 악다구니가 넘쳐나는 비루함의 공간이기도 했다. 그럼에도 김기찬의 골목길 사진에서 남루와 비참의 기운이 풍겨나지 않는 것은 사진을 찍는 자의 마음과 시선이 부드럽고 따뜻했기 때문이다. 하지만 그가 찾던 서울의 골목길이 급격한 재개발로 하나둘 사라지고 ‘제2의 고향’인 중림동마저 1997년 철거됐을 때, 작가의 그리움은 물리적 대상을 잃고 부유할 수밖에 없는 처지였다. 말년의 작품 활동이 골목을 떠난 사람들의 변화한 모습을 담는 데 바쳐진 것도 이런 사정과 무관하지 않았다. 이를 두고 소설가 신경숙은 “과거에 묶여 있는 시간을 자유롭게 풀어주고자 한 노력”(478쪽)이라고 평가했지만, 평생의 업으로 삼으려던 작업을 중도에 포기해야 하는 작가의 슬픔이 화면 곳곳에 묻어나는 건 어쩔 수 없다. 중림동 산동네가 사라지고 8년 뒤인 2005년 김기찬도 죽었다. 68살이었다. 도시연구자 김형국이 “사람이 한반도 땅에 정착해서 집단 취락을 이룬 이후 줄곧 이어져온 유구한 역사의 공간 양식”(228쪽)이라고 평한 골목길도 그 사이 서울과 대도시에선 대부분 자취를 감췄다. 이로써 골목길은 그리움의 대상에서 애도와 멜랑콜리의 대상이 됐다. 그러나 분명한 것은 골목길에 투사됐던 ‘공동체’를 향한 도시인들의 소망은 시간이 흘러도 소멸되지 않으리란 점이다. 이미 김기찬의 사진 속에서 그것은 ‘부재하는 현존’이라는 역설적 방식으로 불멸의 삶을 획득하지 않았는가. 이세영 기자 monad@hani.co.kr