데칼코마니 붕어빵 사랑

길거리 음식의 디자인

등록 : 2011-01-19 16:10 수정 : 2011-05-18 16:24

가끔 동화 속 여우와 두루미의 음식 초대를 생각한다. 그릇 디자인의 묘미를 이용해, 상대방을 초대해놓고 서로 음식 맛도 못 보게 하는 작은 전쟁 말이다. 돌멩이로 꽃잎을 쾅쾅 찍어서 으깨던 첫 번째 소꿉놀이도 떠올려본다. 빨간 꽃이 으깨지고 흙이 보기 좋게 올라가면 ‘밥 먹으러 오세요’ 흉내를 냈다. 음식 디자인은 잔인함이 미덕일까. 모든 재료가 부서지고 쌓이고 만나 입속으로 들어가 사라진다.

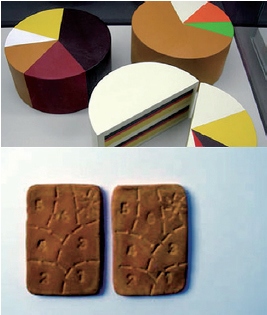

요리에 대해 말하려는 건 아니고 한 디자이너에 대해 말하려 한다. 바르셀로나 출신의 디자이너 마르티 귀세는 음식에서 디자인의 진귀함을 찾는다. 맛을 내는 데 관심 있는 게 아니라 사람들이 움직이는 방식에, 음식에 반응하는 행위에, 미래에, 에너지에 복잡하고 오묘하게도 관심이 있다. 1997년 ‘푸드 디자인’이라는 이름을 내걸고 이상한 연구와 실험 비슷한 것을 시작했는데 거기서 만들어낸 디자인들이 확 깬다. ‘오라니엔바움 캔디’는 사탕을 먹고 난 뒤 막대에 달린 씨앗을 땅으로 뱉으면 나무가 되는 이상한 음식이다. ‘아우토반 케이크’엔 차바퀴 자국을 무늬로 새겨놓고는 ‘운전할 때 먹는 쿠키’라고 섭취 설명서를 달았다. 현대적인 모양의 기하학적 형태라며 ‘삼각형’ 감자를 내놓는가 하면 공상적인 에너지 팩을 만들고 식용 연필까지 디자인한다. 10년 남짓 진행된 그의 디자인 프로젝트는 재료 성분의 맛과 음식의 모양새, 그러니까 먹는 것과 보는 것의 경계를 가뿐하게 넘나든다. 그의 디자인은 투박한 식탁을 넘어 3차원, 아니 4차원의 우주로 날아갈 것만 같다.

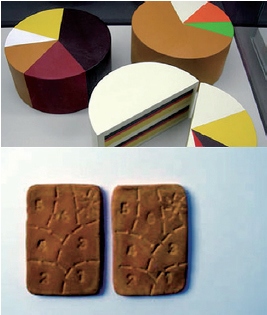

이런 디자이너가 추구하는 참신함과 달리 길거리 음식의 디자인은 반복이 미덕이다. 하지만 어묵, 붕어빵, 닭꼬치 등 길거리 음식에도 무늬는 있다. 이 무늬는 허공 위에서 디자이너의 손을 기다리는 대신 신속 단순함을 무기로 특정 무늬를 반복적으로 찍어낸다. 오래된 기계가 베이킹 소다를 만나 탱탱하게 부어오른 밀가루를 꾹 하고 누른다. 그러면 빙어축제 얼음 속에나 있어야 할 듯한 붕어가 빵이 되고, 설탕은 별이 된다. 반복의 디자인이라고 해서 길거리 음식이 심심한 것은 아니다. 한국의 길거리 음식은 도리어 눈과 손이 더불어 호강한다. 한때 불량식품 중 ‘먹는 스카치테이프’까지 있었으니 이 진귀함은 마르티 귀세를 능가하는 것 아닐까.

너무 춥고 기름값이 올라서 요새 거리에서 사라지고 있는 붕어빵은 어떤 표정일까. 한마디로 합죽이 표정이다. 붕어빵은 사실 시들 대로 시든 왕년의 아이콘이지만, 100여 년 전 일본에서는 귀족들이 먹는 생선 ‘도미’를 본떠 만든 서민들의 인기 빵이었단다. 일본에서는 ‘다이야키’라고 불린 빵이 바다 건너 한국에서 붕어빵으로 둔갑했고, 빵은 물고기 모양을 흉내내며 아직껏 살아 있다. 3차원을 넘나드는 재기는 없지만 붕어빵에도 기술이 있다. 데칼코마니 기술이 그것이다. 20세기 초 독일의 화가 막스 에른스트도 활용했던 이 기법은 쉽게 말해 왼편에 어떤 그림을 그리고 종이 반대편을 부딪쳐 똑같은 이미지가 반사되도록 하는 것이다. 붕어빵 기계에 밀가루 반죽과 팥소를 넣고 덮개를 탁 닫으면 좌우 대칭 입체감을 가진 붕어빵이 탄생한다. 이 붕어빵은 손으로 만지며 먹을 수 있는 몇 안 되는 지상의 음식이다. 점점 많은 사물들이 촉감을 잃어가는 요즘, 붕어빵을 먹으며 겨울 손이 호강했다. 존 레넌은 ‘러브 이즈 터치’(love is touch)랬다.

현시원 독립큐레이터