〈이끼〉그린 윤태호 작가.

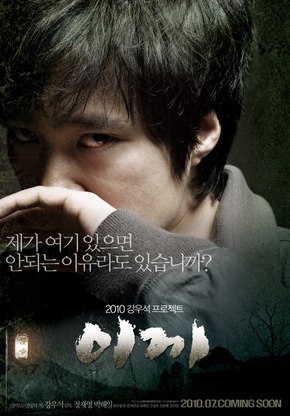

영화 〈이끼〉 포스터.

-영화와 만화의 ‘기질’이 다르다. 만화가 선과 악의 경계를 쉴 새 없이 오가는 데 비해, 영화는 선악의 경계가 분명하다. =만화는 문장화가 가능하다. 여러 가지 해석이 가능하다. 문장을 그렇게 의도적으로 사용하기도 했다. 하지만 영화화되면, 배우의 입에서 말이 되어 나오면 고정된다. 만약 나라도 소설을 만화화하게 되면 이와 비슷한 고민을 하지 않을까 싶다. 심상의 손실이 생길 수밖에 없다. 감독 입장에서는 모호하게 헤매지 않고 한 가지로 결정해야 했을 것이다. 나는 회의가 많은 성격이다. 그간의 만화가 대중적이지 못했던 것도 이런 성격과 관련되지 않나 싶다. 갈팡질팡했다. 연재 중 18개 영화사에서 만화화를 제안받았는데 (어떻게 전개할 예정인가에 대해) 다 다른 트리트먼트를 보냈을 정도다. 강우석 감독은 생각하는 전부를 쏟아달라고 했다. 그래서 영화화로는 얼마나 힘들지 모른 채 아버지 이야기를 넣으며 이야기가 번져갔다. 연재도 연장됐다. 나는 영화에 골라 넣을 수 있도록 간다는 생각이었는데, 감독은 스토리를 솎아내는 데 많이 힘들었다고 하더라. 솎아내서 영화는 일목요연해졌다. -<이끼>는 어떻게 시작됐나. =맨 처음 연재한 ‘만끽’에서 센 거 하나 하자고 하더라. 퍼뜩 영상이 떠올랐다. 비 오는 날 덕천이 찾아가는 장면과 전구가 들어왔다 나갔다 하는 중 무의식 속에 눈으로 본 것이 각인되는 창고 신. 그리고 흥미롭다고 생각하던 ‘집요한’ 인물, 아버지가 돌아가셨다는 사실에 맞닥뜨려서도 슬퍼하기보다는 의심하는 인물을 이 속에 던져놓으면 어떨까 하는 생각이 들었다. -연재 3분의 1 지점에서 영화화가 결정됐는데 이것이 스토리에 영향을 미쳤나. 중간 지점 이후 내면의 갈등이 잦아드는 면이 있다. =결말로 가게 되면 돋보기가 빛을 모으듯 스토리가 모아진다. 너무 많은 레이어를 깔면 혼란스럽다. 본래 생각보다 쉬운 결말을 생각하고 있었다. 영화화와는 별개로. 이영지 캐릭터도 그렇고 끝까지 고민한 것이 한둘이 아니다. -인터넷 만화에 뒤늦게 뛰어들었다. 종이 만화와 인터넷 만화의 문법이 많이 다르다. =파란닷컴에 <첩보대작전>을 연재하면서 대본을 인터넷으로 성공을 거둔 몇몇 작가에게 보여주었다. 다들 고개를 흔들더라. “형 이건 아니에요.” 연재가 힘들어서, 2주에 한 번인 원고를 일주일에 한 번, 보름에 한 번, 한 달에 한 번 올렸다. 격월간, 계간으로도 올리니까 댓글이 살벌했다. 그러다가 한 달에 두 번 올린 적이 있는데 독자들이 놀라더라. 두 번째 <이끼>를 연재할 때는 인터넷 만화 문법을 좀 알 것 같더라. -어떤 것인가. =인터넷 만화를 보는 사람들은 아주 게으르다. 마우스를 잡고 아래로 내리는 일만 한다. 위에서 아래로 진행돼야 한다. 나란히 두 컷을 배치하는, 시선을 옆으로 빼앗기게 그리면 안 된다. 인터넷 만화는 스크롤의 예술이다. 대사도 그 속도에 맞춰서 집어넣는다. 감정도 스크롤 속도로 조절한다. 이렇게 인터넷 만화는 영화와 비슷하다. 스크롤 속도에 맞춰 잔상 효과가 생긴다. 그리고 컷 비율이 영화와 비슷하다. -미국에서 한국에 오랜만에 귀국한 이가, 인터넷으로만 한국을 접해보니 한국에서 모든 싸움은 만화가가 하고 있는 것 같다고 하더라. 후기에도 촛불집회 이야기를 했는데. =아마 만화가들이 서러움을 유전적으로 타고나서인 것 같다. 1980년대 어린이대공원 만화 화형식에서 최근의 청소년보호법 사태까지 만화가는 사회에서 가장 약자다. 그리고 만화가가 워낙 대중친화적이다 보니 대중이 요구하는 것에 자석처럼 훅 걸리는 것 같다. 글 구둘래 기자 anyone@hani.co.kr 사진 정용일 기자 yongil@hani.co.kr