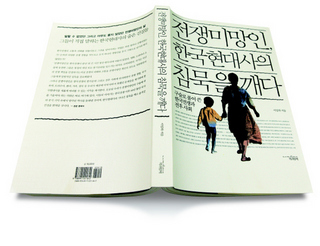

〈전쟁미망인, 한국현대사의 침묵을 깨다〉

군경미망인, 피학살자미망인, 상이군인미망인 등 이들이 전쟁미망인이 된 경로는 다양하다. 그런 만큼 여러 이야기들이 가슴에 맺혀 있지만, 우리는 이제까지 “국군 장병과 유엔군을 추모하는 것 이외에 ‘전쟁을 겪은 국가’로서의 전쟁 피해자와 희생자들에 대한 이야기는 찾아볼 수 없었다”. 그러나 전쟁으로 인한 국가의 폭력은 전쟁을 겪지 않은 이들이 짐작하는 이상으로 일상적이었다. 책에는 이런 구술도 있다. “담배 사러 나갔대요. 양키 시장에. 그날 노니께 담배 사러 나가니께, 그때 붙드는 사람이 아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르고, 그때 붙들어가 막 전쟁터 갖다 넣는기라. …3일 돼도 사람이 안 오는 기요, 담배 사러 간 사람이… 그래 닷새가 있어도 안 와, 열흘이 있어도 안 와.” 양희선씨의 남편은 담배를 사러 갔다가 전쟁터에 끌려갔다. 양씨는 전쟁통에 휩쓸려간 남편에게 편지 한 통 못 받고 이듬해(1951년) 정월 초사흗날 전사통지서를 받았다. 시장이나 길거리를 막고 한 곳에서 하루에 몇천 명씩 붙잡아갔던 강제징집은 전국적으로 행해졌다. 휴일을 맞아 거리를 나선 이들에게도 피비린내 나는 전쟁의 숨결은 빈틈없이 배어들었던 것이다. 한 가지 욕심, 전쟁은 없어야 돼 일상을 침범한 전쟁의 폭력성은 전후에도 끝없이 재생산됐다. 전쟁미망인은 오랜 세월 고통의 시간을 보내야 했지만 이를 억누르고만 지냈다. 억누르고 지내서, 누구도 묻지 않아서 드러나지 않았던 전후 여성들의 삶을 주목했다는 점에 그리고 그들의 목소리를 날것 그대로 담았다는 점에 이 책은 스스로 의미를 부여한다. 책에 등장한 이들은 아직 녹슬지 않은 이야기로 ‘국가적 차원의 전쟁’이 ‘개인의 일상’에 어떤 작용을 일으켜 “우리의 정체성을 형성했고 트라우마를 남겼”는지를 여실히 보여준다. 여성이라는 이유로, 참전 당사자가 아니라는 이유로 외면받았던 전쟁미망인들의 삶은 아직까지 단단하게 응어리져 있다. 하지만 참 욕심 없게도 전쟁의 경험을 구술하며 뭉친 한을 쏟아내는 게 다다. 국가로부터 어떤 혜택이나 보상을 바라지도 않는다. 한 가지 욕심이 보였다면, 전국에서 따로 모은 구술인데 결론은 한 지점으로 통하고 있었다. 입을 모아 말했다. “전쟁은 없어야 돼.” 신소윤 기자 yoon@hani.co.kr