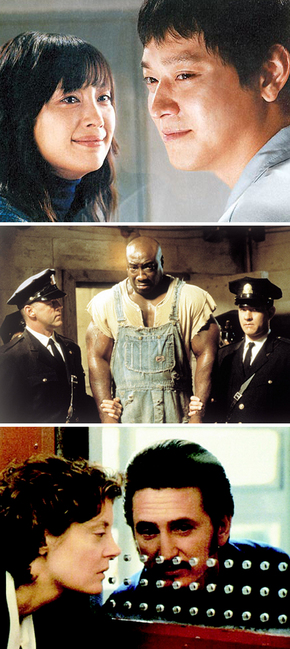

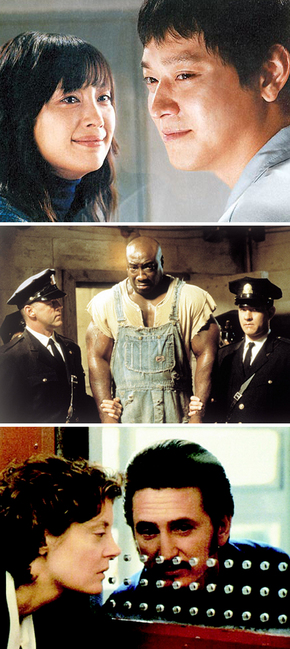

사형만큼 복잡한 얼굴을 지닌 제도도 드물다. 누구의 얼굴을 응시하느냐에 따라 사형은 인과응보의 드라마가 되기도 하고, 제도에 의한 살인 같은 비극이 되기도 한다. 사형 하면 떠오르는 영화 <데드 맨 워킹>(1995)처럼 사형수를 돕는 수녀의 시선을 통해 사형수의 인간적 숨결을 느끼게 하는 영화가 있다. 소설가 공지영씨 원작의 영화 <우리들의 행복한 시간>(2006)은 여기에 사형수를 만나는 사람의 사연을 더한다. 이 영화는 죽고 싶은(자살을 수차례 시도한) 젊은 여교수가 죽을 수밖에 없는(집행을 앞둔) 젊은 사형수를 만나 삶의 의미를 깨닫는 과정을 그린다.

‘사형수당 7만원’ 인생들의 이야기

이렇게 ‘사형제’란 주제의 영화엔 사형수, 종교인, 피해자 가족 같은 인물들이 등장한다. 그리고 마지막에 그들이 있다. 누군가 극악한 범죄를 저지르고, 또 누군가 사형을 선고하고, 다른 누군가 사형 집행을 결정하면 그들은 ‘마지막 작업’을 감당해야 한다. 최진호 감독의 <집행자>는 사형수가 아니고, 사형수를 만나는 종교인도 아니고, 사형수를 사랑하는 여성도 아니고, 사형을 집행하는 교도관의 고뇌에 초점을 맞춘다.

“우리가 망나니였네”, 사형을 집행한 날에 수당으로 7만원을 건네받은 그들은 술에 취해 그렇게 탄식한다. 사형이 12년 만에 재개된 상황을 전제하는 <집행자>는 교도관이 마주하는 짐승의 시간에 관한 영화다. 이 영화는 동화 같은 설정도, 사랑 얘기도 없이 사형 집행자의 시선에서 정공법으로 말한다. 사형수와 교도관이 주인공인 미국 영화 <그린 마일>(2000)처럼 사형제에 비판적인 영화들이 취하는 대개의 전제는 이렇다. 사형수는 극악하고 교도관은 선하다, 구도는 아니란 것이다. 교도관 중에도 수감자 못지않게 폭력적인 사람이 있고, 사형수 중에도 살인범 같지 않게 선한 사형수가 있다는 구도다. 오히려 대개의 영화는 폭력적 교도관과 인간적 교도관의 갈등으로 시작된다. <집행자>에선 신출내기 교도관 재경(윤계상)과 피도 눈물도 없어 보이는 10년차 교도관 종호(조재현)의 대비다.

“짐승은 자기보다 센 놈한테 절대로 달려들지 않는다.” ‘개기는’ 수감자에게 쩔쩔매는 재경에게 종호가 내뱉는 말이다. 그렇게 풋내기 교도관 재경은 거친 세계의 생존법을 배운다. 이렇게 교도소엔 야만적인 살인범도 있지만, 인간적인 사형수도 있다. 부녀자 연쇄살인을 저지르고 교도소 안에서도 폭력을 휘두르는 사형수 장용두(조성하)가 있는 반면에 교도소에 20년째 ‘살고’ 있는 이제는 “칼을 주어도 사람을 죽이지 못할 것 같은” 늙은 사형수 이성환(김재건)도 있다. 역시 <그린 마일>에도 누명을 쓰고 들어온 천사 같은 사형수 존 코피(마이클 클라크 덩컨)가 있는가 하면, 장용두 못지 않게 극악한 사형수도 나온다. 이런 사형수의 차이는 그래도 이들을 죽여야 하는지 묻는 장치가 된다. 그리고 교도관은 사형을 집행해야 하는 처지지만, 사형수와 가장 오래 지내야 하는 아이러니한 처지에 처한 인물이다.

‘사형수당 7만원’ 인생들의 이야기

이렇게 ‘사형제’란 주제의 영화엔 사형수, 종교인, 피해자 가족 같은 인물들이 등장한다. 그리고 마지막에 그들이 있다. 누군가 극악한 범죄를 저지르고, 또 누군가 사형을 선고하고, 다른 누군가 사형 집행을 결정하면 그들은 ‘마지막 작업’을 감당해야 한다. 최진호 감독의 <집행자>는 사형수가 아니고, 사형수를 만나는 종교인도 아니고, 사형수를 사랑하는 여성도 아니고, 사형을 집행하는 교도관의 고뇌에 초점을 맞춘다.

“우리가 망나니였네”, 사형을 집행한 날에 수당으로 7만원을 건네받은 그들은 술에 취해 그렇게 탄식한다. 사형이 12년 만에 재개된 상황을 전제하는 <집행자>는 교도관이 마주하는 짐승의 시간에 관한 영화다. 이 영화는 동화 같은 설정도, 사랑 얘기도 없이 사형 집행자의 시선에서 정공법으로 말한다. 사형수와 교도관이 주인공인 미국 영화 <그린 마일>(2000)처럼 사형제에 비판적인 영화들이 취하는 대개의 전제는 이렇다. 사형수는 극악하고 교도관은 선하다, 구도는 아니란 것이다. 교도관 중에도 수감자 못지않게 폭력적인 사람이 있고, 사형수 중에도 살인범 같지 않게 선한 사형수가 있다는 구도다. 오히려 대개의 영화는 폭력적 교도관과 인간적 교도관의 갈등으로 시작된다. <집행자>에선 신출내기 교도관 재경(윤계상)과 피도 눈물도 없어 보이는 10년차 교도관 종호(조재현)의 대비다.

“짐승은 자기보다 센 놈한테 절대로 달려들지 않는다.” ‘개기는’ 수감자에게 쩔쩔매는 재경에게 종호가 내뱉는 말이다. 그렇게 풋내기 교도관 재경은 거친 세계의 생존법을 배운다. 이렇게 교도소엔 야만적인 살인범도 있지만, 인간적인 사형수도 있다. 부녀자 연쇄살인을 저지르고 교도소 안에서도 폭력을 휘두르는 사형수 장용두(조성하)가 있는 반면에 교도소에 20년째 ‘살고’ 있는 이제는 “칼을 주어도 사람을 죽이지 못할 것 같은” 늙은 사형수 이성환(김재건)도 있다. 역시 <그린 마일>에도 누명을 쓰고 들어온 천사 같은 사형수 존 코피(마이클 클라크 덩컨)가 있는가 하면, 장용두 못지 않게 극악한 사형수도 나온다. 이런 사형수의 차이는 그래도 이들을 죽여야 하는지 묻는 장치가 된다. 그리고 교도관은 사형을 집행해야 하는 처지지만, 사형수와 가장 오래 지내야 하는 아이러니한 처지에 처한 인물이다.

“우리… 친구 맞죠?” 사형 집행을 앞둔 이성환이 감방에서 장기를 둘 만큼 친한 사이인 김 교위(박인환)에게 묻는다. 그렇다, 친구다. 사형의 아픔을 말하는 영화엔 사형수와 친구가 된 이들의 얘기가 나온다. <집행자>에서 교도관 생활 30년이 넘은 김 교위에게 20년째 같이 (교도소에서) 지내는 이성환의 사형을 집행하는 것은 친구를 죽이는 일이다.

동화 같은 영화 <그린 마일>에서 사형수 코피는 아예 기적을 일으키는 인물이다. 사람을 치유하는 신비한 능력을 지닌 거구의 흑인 코피는 숨진 백인 여자아이 둘을 양팔에 끼고 울고 있다가 살인 누명을 쓰고 사형수가 된다. 사형수를 관리하는 교도관 폴 에지컴(톰 행크스)은 코피의 순수함과 신비한 능력을 알게 되면서 그가 범인이 아니란 확신을 가지게 된다. 결국 교도관은 사형수에게 “도망가게 문을 열어줄까”라고 묻는다. 이렇게 <그린 마일>은 사형제의 가장 큰 허점(혹은 공포)인 잘못된 사람을 죽이는 문제를 다룬다.

“내가 저런 자와 뭘 하는 거지.” <데드 맨 워킹>의 헬렌 수녀(수잔 서랜던)는 자신이 돕던 사형수 매슈 폰슬릿(숀 펜)이 방송에 나와 인종차별 발언을 내뱉는 것을 보면서 이렇게 중얼거린다. 이 영화는 흑인을 ‘깜둥이’(Negro)로 부르고, 히틀러를 찬양하는 인간도 살릴 만한 가치가 있는지 묻는다. 이렇게 온전히 수녀와 사형수의 관계에 집중하는 <데드 맨 워킹>은 <그린 마일> <집행자>와 달리 사형수를 선악의 선으로 나누지 않는다. 대신에 온전히 구원의 문제에 집중한다. 사형수를 돕는 수녀는 무죄를 주장하는 사형수의 목소리에 귀기울인다. 정말 죽였을까, 고뇌한다. 물론 진범이라 하더라도 구원의 문제가 남는다. 그래서 <데드 맨 워킹>의 절정은 폰슬릿이 살인을 고백하고 회개하고 용서를 구하는 장면이다. 기적을 행하는 신비한 존재가 인종차별의 현실 때문에 사형수가 되는 <그린 마일>도 종교적 분위기가 강하다. 이런 면에서 <집행자>는 온전히 인간의 문제에 집중하는 예외적인 사형제 영화다.

사형 집행이 이벤트가 된 시대에의 물음

“살아 있는 걸 어떻게 죽여, 임마.” <집행자>의 종호가 여자친구의 임신으로 고민하는 재경에게 하는 말이다. 사형수를 “인간 쓰레기”로 부르며 당연히 죽여야 한다고 열변을 토하던 종호는 다른 생명에 대해선 이렇게 다르게 말한다.

<집행자>는 사형을 집행하고 낙태를 고민하는 재경을 통해서 사형과 낙태 문제의 접합을 시도한다. 종호의 말과 재경의 고민을 통해서 사형과 낙태가 결국엔 생명을 죽이는 일에선 마찬가지인데도 대부분 그렇게 인식하지 못하는 현실을 꼬집는 것이다. 이 영화에서 사형수가 교도관(혹은 우리)에게 퍼붓는 최대의 저주는 이것이다. “이제 난 못 죽이겠지만, 니들은 계속 죽이겠지.” 너희 손에 죽느니 차라리 스스로 죽겠다며 사형 집행 전날 자신의 목에 흉기를 꽂는 극악한 사형수 장용두가 마지막 순간에 징그러운 웃음과 함께 남기는 말이다.

<집행자>는 12년 만에 사형 집행이 재개된 상황을 전제하는데, 대중이 증오하는 표적인 장용두가 사형도 집행되기 전에 자해로 죽게 되자, 교도소 고위층은 무조건 살리라고 난리를 친다. 죽이기 위해서 살려라, 사형 집행이 ‘이벤트’가 되는 시대의 역설이다.

잠시만 여기서, 낙태와 사형에 관한 딜레마 하나. 진보는 대개 사형제를 반대하고, 여성의 낙태권을 옹호한다. 보수는 사형에 찬성하나 낙태에 반대한다. 생명의 관점에서, 낙태와 사형에 모두 반대하는 가톨릭이 사형제 반대(영화)의 중심에 서는 이유다. 생명을 통해서 가톨릭의 진보성과 보수성이 묘하게 만나는 것이다.

“우리는 저마다의 그린 마일을 걷고 있다.” 코피의 신비한 능력을 받아 장수하는 108살 노인이 된 교도관 출신 폴 에지컴이 <그린 마일>의 엔딩에서 남기는 말이다. <그린 마일>은 사형수가 감옥에서 처형장까지 가는 길에 깔린 녹색 선에서 따온 제목. 길거나 짧거나 인간은 누구나 죽음을 향해 가고 있다는 노인의 혜안은 사형을 모두의 문제로 확장 시킨다. 이렇게 죽음은 보편적 문제지만, 사형을 앞둔 시간은 삶과 죽음의 교차로. 그래서 사형제를 다룬 영화에선 그들의 죽음을 통해 삶의 의미를 깨닫는 사람이 겹친다. <집행자>는 사형과 더불어 낙태를 다루고, <우리들의 행복한 시간>은 죽고 싶은 여교수 유정(이나영)이 죽을 수밖에 없는 사형수 윤수(강동원)를 만나면서 치유되는 과정을 그린다. <그린 마일>에선 치유 능력을 가진 사형수 코피가 불치의 암에 걸린 여성을 살리고 세상을 떠난다. 이렇게 사형제 영화의 도처엔 사형이 아니라도 죽음이 있다. 그러나 이러한 죽음을 통해서 생명을 사유하게 된다. 무엇보다 사형수가 비로소 죽음 앞에 서면서 자신의 생명뿐 아니라 자신이 앗아간 생명의 의미를 깨닫고, 변하는 그를 보면서 다른 이도 생명의 소중함을 깨닫지 않는가.

“너 같은 거… 몇 번이라도 죽이고 싶어. 하지만! 너하고 똑같은 짓 하는 건 죽기보다 싫어!” <집행자>에서 살해된 피해자의 언니는 살인범 장용두를 면회하며 이렇게 절규한다. 결국 모든 사형제 주제의 영화는 용서에 관한 얘기다. <우리들의 행복한 시간>은 피해자 어머니가 자식을 죽인 범인을 몸부림치며 용서하는 과정을 처절하게 그린다. 용서하는 가족과 그렇지 않은 가족이 모두 나오는 <데드 맨 워킹>은 피해자 가족의 삶이 어떻게 무너졌는지 섬세하고 냉정하게 응시한다. 사형제 영화는 가끔 살인의 사회적 근원에 다가가기도 하는데, 살인을 저지른 사형수는 버려진 사람이거나 가난한 이들이다. <우리들의 행복한 시간>의 살인범은 불우한 어린 시절을 보냈고, 대공황 시대의 미국이 배경인 <그린 마일>의 사형수들은 흑인이거나 이민자다.

“자주 하다 보면 감각이 없어져…”

“처음이 힘들지, 자주 하다 보면 감각이 없어져.” <집행자>의 연쇄살인범 장용두가 사형 집행을 앞둔 교도관 종호를 향해 던지는 말이다. 강호순 연쇄살인 사건 등으로 사형 집행 요구 목소리가 높아진 사회 분위기 속에서 이 대사는 한국 사회를 향해 하는 말처럼 들린다. 이렇게 <집행자>는 일단 사형 집행을 시작하면 생명을 빼앗는 일에 무감각해질 사회를 근심하는 영화다. 사형수는 물론 집행자도 불행한 기억을 갖게 되는 영화가 현실이 된다면, 정말 불행한 경우다. 사형제를 둘러싼 다양한 논점을 96분의 영화에 소화하느라 조금은 힘겨워 보이는 <집행자>는 11월5일 개봉한다. 다행히 사형제도가 추억이 될 가능성도 없지는 않다. 2008년 9월 광주고등법원 제1형사부는 사형제에 대해 위헌법률심판을 제청했고, 헌법재판소의 결정이 남아 있다.

신윤동욱 기자 syuk@hani.co.kr

“우리… 친구 맞죠?” 사형 집행을 앞둔 이성환이 감방에서 장기를 둘 만큼 친한 사이인 김 교위(박인환)에게 묻는다. 그렇다, 친구다. 사형의 아픔을 말하는 영화엔 사형수와 친구가 된 이들의 얘기가 나온다. <집행자>에서 교도관 생활 30년이 넘은 김 교위에게 20년째 같이 (교도소에서) 지내는 이성환의 사형을 집행하는 것은 친구를 죽이는 일이다.

동화 같은 영화 <그린 마일>에서 사형수 코피는 아예 기적을 일으키는 인물이다. 사람을 치유하는 신비한 능력을 지닌 거구의 흑인 코피는 숨진 백인 여자아이 둘을 양팔에 끼고 울고 있다가 살인 누명을 쓰고 사형수가 된다. 사형수를 관리하는 교도관 폴 에지컴(톰 행크스)은 코피의 순수함과 신비한 능력을 알게 되면서 그가 범인이 아니란 확신을 가지게 된다. 결국 교도관은 사형수에게 “도망가게 문을 열어줄까”라고 묻는다. 이렇게 <그린 마일>은 사형제의 가장 큰 허점(혹은 공포)인 잘못된 사람을 죽이는 문제를 다룬다.

“내가 저런 자와 뭘 하는 거지.” <데드 맨 워킹>의 헬렌 수녀(수잔 서랜던)는 자신이 돕던 사형수 매슈 폰슬릿(숀 펜)이 방송에 나와 인종차별 발언을 내뱉는 것을 보면서 이렇게 중얼거린다. 이 영화는 흑인을 ‘깜둥이’(Negro)로 부르고, 히틀러를 찬양하는 인간도 살릴 만한 가치가 있는지 묻는다. 이렇게 온전히 수녀와 사형수의 관계에 집중하는 <데드 맨 워킹>은 <그린 마일> <집행자>와 달리 사형수를 선악의 선으로 나누지 않는다. 대신에 온전히 구원의 문제에 집중한다. 사형수를 돕는 수녀는 무죄를 주장하는 사형수의 목소리에 귀기울인다. 정말 죽였을까, 고뇌한다. 물론 진범이라 하더라도 구원의 문제가 남는다. 그래서 <데드 맨 워킹>의 절정은 폰슬릿이 살인을 고백하고 회개하고 용서를 구하는 장면이다. 기적을 행하는 신비한 존재가 인종차별의 현실 때문에 사형수가 되는 <그린 마일>도 종교적 분위기가 강하다. 이런 면에서 <집행자>는 온전히 인간의 문제에 집중하는 예외적인 사형제 영화다.

사형 집행이 이벤트가 된 시대에의 물음

“살아 있는 걸 어떻게 죽여, 임마.” <집행자>의 종호가 여자친구의 임신으로 고민하는 재경에게 하는 말이다. 사형수를 “인간 쓰레기”로 부르며 당연히 죽여야 한다고 열변을 토하던 종호는 다른 생명에 대해선 이렇게 다르게 말한다.

<집행자>는 사형을 집행하고 낙태를 고민하는 재경을 통해서 사형과 낙태 문제의 접합을 시도한다. 종호의 말과 재경의 고민을 통해서 사형과 낙태가 결국엔 생명을 죽이는 일에선 마찬가지인데도 대부분 그렇게 인식하지 못하는 현실을 꼬집는 것이다. 이 영화에서 사형수가 교도관(혹은 우리)에게 퍼붓는 최대의 저주는 이것이다. “이제 난 못 죽이겠지만, 니들은 계속 죽이겠지.” 너희 손에 죽느니 차라리 스스로 죽겠다며 사형 집행 전날 자신의 목에 흉기를 꽂는 극악한 사형수 장용두가 마지막 순간에 징그러운 웃음과 함께 남기는 말이다.

<집행자>는 12년 만에 사형 집행이 재개된 상황을 전제하는데, 대중이 증오하는 표적인 장용두가 사형도 집행되기 전에 자해로 죽게 되자, 교도소 고위층은 무조건 살리라고 난리를 친다. 죽이기 위해서 살려라, 사형 집행이 ‘이벤트’가 되는 시대의 역설이다.

잠시만 여기서, 낙태와 사형에 관한 딜레마 하나. 진보는 대개 사형제를 반대하고, 여성의 낙태권을 옹호한다. 보수는 사형에 찬성하나 낙태에 반대한다. 생명의 관점에서, 낙태와 사형에 모두 반대하는 가톨릭이 사형제 반대(영화)의 중심에 서는 이유다. 생명을 통해서 가톨릭의 진보성과 보수성이 묘하게 만나는 것이다.

“우리는 저마다의 그린 마일을 걷고 있다.” 코피의 신비한 능력을 받아 장수하는 108살 노인이 된 교도관 출신 폴 에지컴이 <그린 마일>의 엔딩에서 남기는 말이다. <그린 마일>은 사형수가 감옥에서 처형장까지 가는 길에 깔린 녹색 선에서 따온 제목. 길거나 짧거나 인간은 누구나 죽음을 향해 가고 있다는 노인의 혜안은 사형을 모두의 문제로 확장 시킨다. 이렇게 죽음은 보편적 문제지만, 사형을 앞둔 시간은 삶과 죽음의 교차로. 그래서 사형제를 다룬 영화에선 그들의 죽음을 통해 삶의 의미를 깨닫는 사람이 겹친다. <집행자>는 사형과 더불어 낙태를 다루고, <우리들의 행복한 시간>은 죽고 싶은 여교수 유정(이나영)이 죽을 수밖에 없는 사형수 윤수(강동원)를 만나면서 치유되는 과정을 그린다. <그린 마일>에선 치유 능력을 가진 사형수 코피가 불치의 암에 걸린 여성을 살리고 세상을 떠난다. 이렇게 사형제 영화의 도처엔 사형이 아니라도 죽음이 있다. 그러나 이러한 죽음을 통해서 생명을 사유하게 된다. 무엇보다 사형수가 비로소 죽음 앞에 서면서 자신의 생명뿐 아니라 자신이 앗아간 생명의 의미를 깨닫고, 변하는 그를 보면서 다른 이도 생명의 소중함을 깨닫지 않는가.

“너 같은 거… 몇 번이라도 죽이고 싶어. 하지만! 너하고 똑같은 짓 하는 건 죽기보다 싫어!” <집행자>에서 살해된 피해자의 언니는 살인범 장용두를 면회하며 이렇게 절규한다. 결국 모든 사형제 주제의 영화는 용서에 관한 얘기다. <우리들의 행복한 시간>은 피해자 어머니가 자식을 죽인 범인을 몸부림치며 용서하는 과정을 처절하게 그린다. 용서하는 가족과 그렇지 않은 가족이 모두 나오는 <데드 맨 워킹>은 피해자 가족의 삶이 어떻게 무너졌는지 섬세하고 냉정하게 응시한다. 사형제 영화는 가끔 살인의 사회적 근원에 다가가기도 하는데, 살인을 저지른 사형수는 버려진 사람이거나 가난한 이들이다. <우리들의 행복한 시간>의 살인범은 불우한 어린 시절을 보냈고, 대공황 시대의 미국이 배경인 <그린 마일>의 사형수들은 흑인이거나 이민자다.

“자주 하다 보면 감각이 없어져…”

“처음이 힘들지, 자주 하다 보면 감각이 없어져.” <집행자>의 연쇄살인범 장용두가 사형 집행을 앞둔 교도관 종호를 향해 던지는 말이다. 강호순 연쇄살인 사건 등으로 사형 집행 요구 목소리가 높아진 사회 분위기 속에서 이 대사는 한국 사회를 향해 하는 말처럼 들린다. 이렇게 <집행자>는 일단 사형 집행을 시작하면 생명을 빼앗는 일에 무감각해질 사회를 근심하는 영화다. 사형수는 물론 집행자도 불행한 기억을 갖게 되는 영화가 현실이 된다면, 정말 불행한 경우다. 사형제를 둘러싼 다양한 논점을 96분의 영화에 소화하느라 조금은 힘겨워 보이는 <집행자>는 11월5일 개봉한다. 다행히 사형제도가 추억이 될 가능성도 없지는 않다. 2008년 9월 광주고등법원 제1형사부는 사형제에 대해 위헌법률심판을 제청했고, 헌법재판소의 결정이 남아 있다.

신윤동욱 기자 syuk@hani.co.kr

최진호 감독의 <집행자>는 가장 가까이에서 사형을 보고 느끼는 교도관의 고뇌를 통해 사형제를 되돌아보도록 한다. 사형수와 친구 같은 관계를 맺건, 사형수와 긴장 관계를 유지하건, 교도관에게 사형은 ‘짐승 같은 시간’일 수밖에 없다.

(맨 위부터) 〈우리들의 행복한 시간〉 〈그린 마일〉 〈데드 맨 워킹〉