〈사고와 진리에서 태어나는 도시〉

떼오도르 폴 김 지음, 시대의창(02-335-6125) 펴냄, 1만9800원 한국은 어떤 도시를 가도 비슷비슷하다. 역 주변으로 비슷비슷하게 들어선 상가들, 대기업이 짓는 고층 아파트, 전국 체인망의 식당·빵집·커피숍…. 음식맛도 다르지 않다. 말을 시켜보기 전에는 여기가 경상도인지 전라도인지도 모르겠다. 그리고 개중 한 도시인 서울은 주변 도시들을 아메바처럼 삼켜먹고 있는 형국이다. 지방에서 서울로 진입하기 한참 전부터 서울이 나타난다. 가도 가도 서울이다. <사고와 진리에서 태어나는 도시>는 한국의 도시 문제를 유럽 도시들과 비교해 살펴본다. 저자는 기업들이 도시를 장악해 이름마저 특색을 잃어가는 한국의 도시를 비판한다. “전국 어디서나 같은 모양이 반복되는 한국형 도시는 신비로움은커녕 호기심조차 없을 만큼 못생겼고, 특성화된 관광상품도 존재하지 않는다.” 그리고 경계 없이 팽창하는 서울도 도마 위에 오른다. ‘시티’가 유래한 단어인 ‘시떼’는 그 하나로 국가였다. 4세기 유럽에는 둘레를 성으로 쌓아 구분해 요새가 되었다. 저자는 이 도시를 구분하는 경계를 다른 이유로 강조한다. 도시의 경계가 사라지면 도시 사이의 중간 영역이 사라지고, 긴장 완화 지역인 자연 공간이 사라지기 때문이다. 서울 내로 들어오자면 무엇보다 광장이 문제다. 관광상품에서도 광장은 한가운데 놓여야 한다. 체코 수도 프라하에는 전세계 수많은 관광객이 모인다. 그 중심에는 킨스키 성당 광장이 있다. 시떼를 중심으로 이뤄진 도시를 고대 그리스에서는 ‘폴리스’(polis)라 불렀다. 정치가 유래한 단어다. 폴리스는 시민을 위한 철저한 공화정치의 도시로 공공장소가 중심이 되어 만들어졌다. 권력자의 주도하에 만들어진 의회에는 반대세력도 함께 모여 방법을 모색했다. “만일 광장에서 시민의 집회와 만남을 금지하고 통제하고 있다면 그것은 행정청이 시민에게 월권행위를 하는 것이다.” 기업이 장악하고 부동산 개발 상품으로 인식되는 도시를 ‘공공의 개념’으로 복원하라는 것이 책을 관통하는 메시지다. 유럽의 도시를 최선으로 설정하고 ‘우리’의 수식을 받는 단어들은 쉽게 비판하는 서술상의 ‘클리셰’가 단점이다. 구둘래 기자 anyone@hani.co.kr

〈개천에서 용 나지 않는 시대에 고함〉

정대진 지음, 책마루(02-445-9513) 펴냄, 1만2천원 10여 년 동안 사교육 논술강사로 일해온 저자가 현장 경험을 바탕으로 대한민국 교육제도에 ‘고한다’. 교육은 신분 이동과 계층 간 격차 해소의 사다리 역할을 했다. 하지만 현재는 신분과 격차를 고착화하는 수단이 되고 있다. 저자는 10대들의 참여를 촉구한다. 선거권도 16살로 낮추자고 말한다. 교육제도의 현재 피해자도 미래의 피해자도 그들일 것이기 때문이다.

〈디지털 네이티브〉

돈 탭스콧 지음, 이진원 옮김, 비즈니스북스(02-338-9449) 펴냄, 2만5천원 넷세대는 디지털 빅뱅과 함께 출현한 신인류다. <위키노믹스>의 저자 돈 탭스콧은 지난 베이비붐 세대와 구별되는 특징을 이렇게 말한다. 베이비붐 세대가 디지털 기술을 개발하고 익혀 활용한 ‘디지털 이민자’라면 넷세대는 디지털 환경에서 자라고 성장한 ‘디지털 네이티브’다. 이들이 만들 새로운 세상의 패러다임은 자유의 우선시, 개인화, 새로운 감시자 등이 될 것이다.

〈거부권 행사자〉

조지 체벨리스 지음, 문우진 옮김, 후마니타스(02-739-9929) 펴냄, 2만3천원 정책을 바꾸려면 일정 수의 개인적 또는 집합적 행위자들이 변화에 대한 제안에 동의해야 한다. 이와 같은 행위자를 저자는 ‘거부권 행사자’라고 부른다. 저자는 대통령제·의회제, 단원제·양원제, 단순다수제·비례대표제 등으로 한 나라의 정치제도를 구분하는 대신 이 거부권 행사자라는 기준을 제시한다. 저자는 이들의 선호와 현 상황의 위치 등을 파악한다면 정책 결정 과정의 결과를 알 수 있다고 말한다. 정치학에 게임이론을 적용했다.

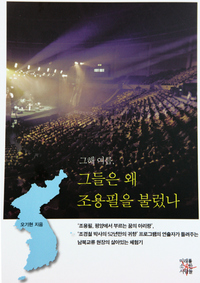

〈그해 여름, 그들은 왜 조용필을 불렀나〉

오기현 지음, 미래를소유한사람들(02-6205-3430) 펴냄, 1만5천원 10여 년간 SBS 방북 프로그램의 최일선에서 일한 PD의 체험기. ‘조용필, 평양에서 부르는 꿈의 아리랑’ ‘조경철 박사의 52년 만의 귀향’, 김일성 광장에서 진행된 생방송 등에 얽힌 얘기가 나온다. 달러를 얻기 위해 ‘우리 민족끼리’를 외치는 노련한 북한의 대남 사업가와, 개선문 앞에서 사진 찍으려 평양으로 가는 허풍 센 남한 대북 사업가들이 부딪히는 현장이 가감 없이 담겼다.