어느 날 아들은 어린 시절 낑낑거리며 올라가 놀던 목상이 생각났다. 높이가 180cm 정도였으니 4살의 어린이에게 얼마나 거대했겠나. <생각하는 사람>을 닮은 그 목상에 오줌을 눈 기억도 났다. 서울에 정착한 아들은 전주에 있는 아버지를 찾아 내려간 참에 물었다. 아버지는 그 시절 이야기를 술술 풀어놓으시는데, 아들의 머리에는 ‘새로운 구상’이 뭉게뭉게 떠올랐다. “말씀하신 걸 한번 그림을 그려보시죠.” 아들 조해준(36)은 설치미술가였고, 그의 아버지 조동환(73)은 로뎅의 <생각하는 사람>을 본뜬 <생각하며 일합시다>(바야흐로 박정희 시대였다)를 조각한 전직 미술 교사였다. 2002년 그렇게 아들과 아버지는 기획자와 작가의 새로운 관계를 맺었다. 맨 처음 함께 작업한 20장의 드로잉은 계속되어 현재 436장에 이르렀다. 그림은 2008년 광주 비엔날레에 <놀라운 아버지>로 전시되고 있고, 전체 분량의 앞을 뚝 떼어 책으로도 나왔다. <놀라운 아버지 1937~1974>(새만화책 펴냄).

“얘야. 니가 그리지 않고 내가 그리냐”

개인사가 현대미술로 편입되기까지 여러 번의 고개를 넘었다. 제일 먼저, 아버지는 그림을 그리라고 시키는 아들이 이상했다. “얘야. 왜 니가 그리지 않고 내가 그리냐. 나만 연습되지. 니가 하나라도 잘 그려야지.” 미술을 업으로 삼았으니 날로 연습하고 정진해야 할 아들이 아버지한테 일을 떠넘기는 것처럼 보였다. 한두 달 걸려 완성하는 유화를 가끔 그렸던 아버지는 하루에도 몇 장씩 그려내는 드로잉이 완성도가 있을까 하는 의문이 들었다. “이게 무슨 그림이라고 봐주겠냐.”

‘못난 일’까지 그리게 하는 것은 기획자에게 가장 힘든 일이었다. 일본 홋카이도에서 학교를 다니던 시절 일본인 학생들에 둘러싸여 ‘조센 나빠 시로 나빠’ 하는 합창을 한 달간 들었던 건 되새기기에 너무 아팠고, 명색이 미술 교사인데 보통학교 미술 시간에 자신의 그림이 가장 못 그린 그림으로 뽑혀 잘 그린 그림과 나란히 비교당한 건 자존심 상하는 일이었다. 이렇게 ‘막 나가다 보니’ 아버지의 개인사는 교훈조의 ‘이렇게 살았더란다’ 대신 생생한 색채를 지니게 되었다. 중학교 교사 시절 한 체육담당 교사는 2시간씩 결강이라 어디 갔나 했더니 이불 보관 벽장 속에서 자고 있었고, 부산 대학 시절 친구 하나는 통학버스에서 앞에 앉은 여학생과 결혼하고 행복한 외출을 하는 상상을 펼쳤다. 눈에 이물질이 들어가면 혀로 깨끗이 눈을 훔쳐주곤 하던 어머니의 모습도 생생하게 표현되었다. 점점 더 조동환씨는 잊혀진 과거를 돌이켜내고 그것을 표현해내는 재미에 푹 빠져들어갔다.

개인사로 시작해 창작으로 넘어가는 작가들의 프로필을 조동환씨도 따라갔다. 10년 전 사촌형이 써놓고 떠난 유서를 올봄 꺼내본 것이 계기였다. “정말 뜻밖으로 이루어진 뜻밖의 일이었지요.” 조동환씨의 사촌형 조일환씨는 1997년 갑작스런 사고로 떠나기 전 자신의 지나온 날들을 기록해놓았다. 초서체로 휘갈겨쓴 유서여서 “서울대학 나온 아들이 두 명이나 있어도” 다 읽어내지 못하고 있었다. 조동환씨는 일주일간 번역 작업을 했고 그 이야기를 아들에게 하자 ‘기획자’는 또 ‘작가’에게 일거리를 맡겼다. “이 일대기를 그려보시면 어떻겠습니까.”

“얘야. 니가 그리지 않고 내가 그리냐”

개인사가 현대미술로 편입되기까지 여러 번의 고개를 넘었다. 제일 먼저, 아버지는 그림을 그리라고 시키는 아들이 이상했다. “얘야. 왜 니가 그리지 않고 내가 그리냐. 나만 연습되지. 니가 하나라도 잘 그려야지.” 미술을 업으로 삼았으니 날로 연습하고 정진해야 할 아들이 아버지한테 일을 떠넘기는 것처럼 보였다. 한두 달 걸려 완성하는 유화를 가끔 그렸던 아버지는 하루에도 몇 장씩 그려내는 드로잉이 완성도가 있을까 하는 의문이 들었다. “이게 무슨 그림이라고 봐주겠냐.”

‘못난 일’까지 그리게 하는 것은 기획자에게 가장 힘든 일이었다. 일본 홋카이도에서 학교를 다니던 시절 일본인 학생들에 둘러싸여 ‘조센 나빠 시로 나빠’ 하는 합창을 한 달간 들었던 건 되새기기에 너무 아팠고, 명색이 미술 교사인데 보통학교 미술 시간에 자신의 그림이 가장 못 그린 그림으로 뽑혀 잘 그린 그림과 나란히 비교당한 건 자존심 상하는 일이었다. 이렇게 ‘막 나가다 보니’ 아버지의 개인사는 교훈조의 ‘이렇게 살았더란다’ 대신 생생한 색채를 지니게 되었다. 중학교 교사 시절 한 체육담당 교사는 2시간씩 결강이라 어디 갔나 했더니 이불 보관 벽장 속에서 자고 있었고, 부산 대학 시절 친구 하나는 통학버스에서 앞에 앉은 여학생과 결혼하고 행복한 외출을 하는 상상을 펼쳤다. 눈에 이물질이 들어가면 혀로 깨끗이 눈을 훔쳐주곤 하던 어머니의 모습도 생생하게 표현되었다. 점점 더 조동환씨는 잊혀진 과거를 돌이켜내고 그것을 표현해내는 재미에 푹 빠져들어갔다.

개인사로 시작해 창작으로 넘어가는 작가들의 프로필을 조동환씨도 따라갔다. 10년 전 사촌형이 써놓고 떠난 유서를 올봄 꺼내본 것이 계기였다. “정말 뜻밖으로 이루어진 뜻밖의 일이었지요.” 조동환씨의 사촌형 조일환씨는 1997년 갑작스런 사고로 떠나기 전 자신의 지나온 날들을 기록해놓았다. 초서체로 휘갈겨쓴 유서여서 “서울대학 나온 아들이 두 명이나 있어도” 다 읽어내지 못하고 있었다. 조동환씨는 일주일간 번역 작업을 했고 그 이야기를 아들에게 하자 ‘기획자’는 또 ‘작가’에게 일거리를 맡겼다. “이 일대기를 그려보시면 어떻겠습니까.”

“64점이나 되는 것을 두 달 만에 했어. 그전이면 1년은 해야 했을걸. 그만큼 이제껏 해온 이력이 붙은 거겠지.” 일대기를 그린 것에, 자식들을 인터뷰한 일화를 그림으로 덧붙여 ‘조씨 연대기, 조동환&조해준展’ 전시회(대안공간 ‘풀’·9월9~26일)로 모아졌고, <뜻밖의 개인사>(새만화책 펴냄)라는 책으로 묶였다. “그전 것은 생각나는 대로 그리면 되었는데, 이것은 안 보았던 거니까 구도를 어떻게 잡을까 하는 궁리가 가장 오래 걸렸어.” 그러니 조해준씨가 작업 중 아버지에게서 가장 많이 들은 말은 “내가 형님이 된 것 같다”는 말이었다. 조동환씨도 작가의 말을 “내가 형님이 되어 생각하고, 형님이 나이며 내가 형님인 것처럼 착각할 정도이니…”라고 끝을 맺는다. 사진으로도 전혀 남아 있지 않은 고향의 옛 모습을 예전에 형님이 이야기한 “호밀을 심어서 밀밥을 먹곤 했다”란 말을 되새김질해 적당히 자리잡아 그리면서 그는 형님으로 두 달을 살았다. 다른 말로 ‘작가 정신’이다. 다음 프로젝트는 아버지가 기획자?

피를 나눈 작가와 기획자가 만든 작품들은 2002년 신세대 흐름전을 시작으로, 140점이나 전시한 2003년 광주 신세계 갤러리 ‘생각하며 일합시다’, 2005년 독일 프랑크푸르트 ‘담슈타트 쿤스트할레’, 2006년 국립현대미술관 ‘젊은 모색전’으로 전시를 이어갔다. 조각으로 소일하던 아버지를 바깥세상으로 끌어낸 조해준씨는 이제 아버지의 “그래 이번 전시회에 대해서 어떤 평이 있니?”라는 물음에 답하곤 한다.

부자의 다음 프로젝트는 ‘잃어버린 12년’이다. 이번 것은 아버지가 기획했달까. 조해준씨가 조동환씨에게 무엇을 하면 좋겠냐고 물어보니까 아버지는 “초·중·고 12년은 내가 너에 대해서 알 수 없는 시기인데, 그 기간에 무엇을 생각하고 했는지 알고 싶다”라고 말씀하셨다. 이제 조해준씨가 아버지 몰래 했던 일들을 고백할 차례다. 그는 자신이 몰래 어머니 지갑에서 돈을 빼서 썼던 일, 베개를 공부방 의자에 세워두고는 외출했던 일을 고백하고, 아버지에게 건네줄 것이다. 그러면 아버지는 거기에 그때 당시의 일들을 추억하거나 지금 심정을 담아 코멘트를 달 계획이다. 이름하야 ‘어깃장난 아들-코멘터리 드로잉 시리즈’다.

전주=글·사진 구둘래 기자 anyone@hani.co.kr

다음 프로젝트는 아버지가 기획자?

피를 나눈 작가와 기획자가 만든 작품들은 2002년 신세대 흐름전을 시작으로, 140점이나 전시한 2003년 광주 신세계 갤러리 ‘생각하며 일합시다’, 2005년 독일 프랑크푸르트 ‘담슈타트 쿤스트할레’, 2006년 국립현대미술관 ‘젊은 모색전’으로 전시를 이어갔다. 조각으로 소일하던 아버지를 바깥세상으로 끌어낸 조해준씨는 이제 아버지의 “그래 이번 전시회에 대해서 어떤 평이 있니?”라는 물음에 답하곤 한다.

부자의 다음 프로젝트는 ‘잃어버린 12년’이다. 이번 것은 아버지가 기획했달까. 조해준씨가 조동환씨에게 무엇을 하면 좋겠냐고 물어보니까 아버지는 “초·중·고 12년은 내가 너에 대해서 알 수 없는 시기인데, 그 기간에 무엇을 생각하고 했는지 알고 싶다”라고 말씀하셨다. 이제 조해준씨가 아버지 몰래 했던 일들을 고백할 차례다. 그는 자신이 몰래 어머니 지갑에서 돈을 빼서 썼던 일, 베개를 공부방 의자에 세워두고는 외출했던 일을 고백하고, 아버지에게 건네줄 것이다. 그러면 아버지는 거기에 그때 당시의 일들을 추억하거나 지금 심정을 담아 코멘트를 달 계획이다. 이름하야 ‘어깃장난 아들-코멘터리 드로잉 시리즈’다.

전주=글·사진 구둘래 기자 anyone@hani.co.kr

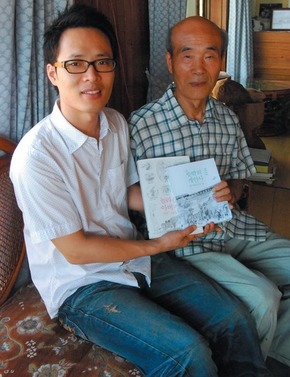

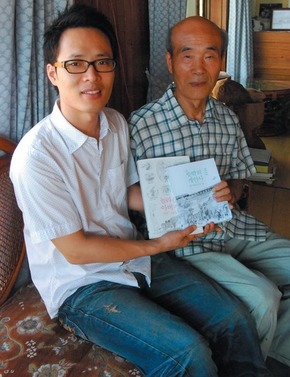

전북 전주 덕진구 금암동 자택 소파에 나란히 앉은 조동환·조해준(왼쪽) 부자. 부자는 작업을 함께하면서 서로의 모르는 면을 많이 알았다.

“64점이나 되는 것을 두 달 만에 했어. 그전이면 1년은 해야 했을걸. 그만큼 이제껏 해온 이력이 붙은 거겠지.” 일대기를 그린 것에, 자식들을 인터뷰한 일화를 그림으로 덧붙여 ‘조씨 연대기, 조동환&조해준展’ 전시회(대안공간 ‘풀’·9월9~26일)로 모아졌고, <뜻밖의 개인사>(새만화책 펴냄)라는 책으로 묶였다. “그전 것은 생각나는 대로 그리면 되었는데, 이것은 안 보았던 거니까 구도를 어떻게 잡을까 하는 궁리가 가장 오래 걸렸어.” 그러니 조해준씨가 작업 중 아버지에게서 가장 많이 들은 말은 “내가 형님이 된 것 같다”는 말이었다. 조동환씨도 작가의 말을 “내가 형님이 되어 생각하고, 형님이 나이며 내가 형님인 것처럼 착각할 정도이니…”라고 끝을 맺는다. 사진으로도 전혀 남아 있지 않은 고향의 옛 모습을 예전에 형님이 이야기한 “호밀을 심어서 밀밥을 먹곤 했다”란 말을 되새김질해 적당히 자리잡아 그리면서 그는 형님으로 두 달을 살았다. 다른 말로 ‘작가 정신’이다.

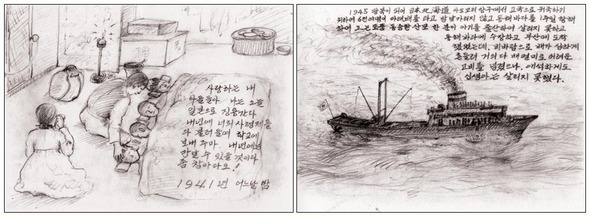

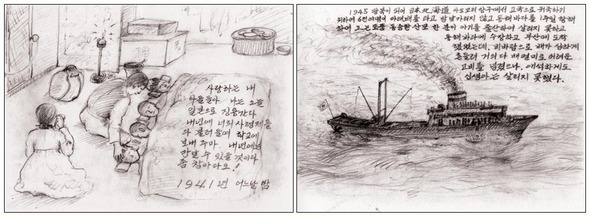

아버지 조동환씨가 맨 처음에 그린 그림(왼쪽). 조동환씨도 만족스럽게 그려졌다고 생각하는 일본에서의 귀국선 장면. 39×25㎝의 원본 그림에서는 아기를 물에 던지는 비극적인 풍경이 더 실감난다.