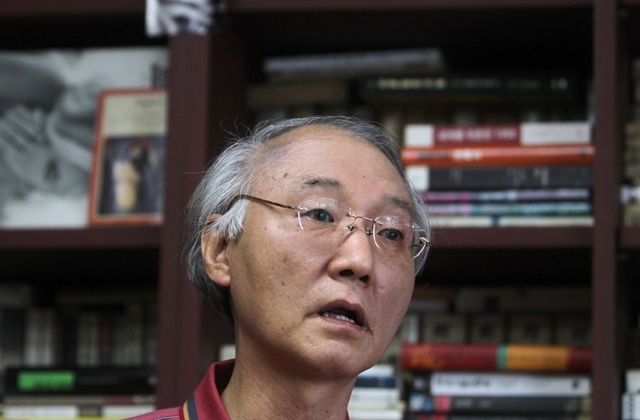

<즐거운 사라>를 쓴 뒤 ‘외설 작가’로 낙인찍힌 마광수 전 연세대 교수는 사회로부터 유폐된 삶을 살았다. 그는 지난 9월 스스로 목숨을 끊었다. 한겨레 강재훈 선임기자

마광수 전 연세대 교수가 지난 9월5일 스스로 목숨을 끊었다. 이제 와 돌아보면, 한국 사회의 보수주의자, 진보주의자, 페미니스트가 그를 다른 혹은 같은 이유로 혐오했다. 한 명쯤 있어도 좋을 마광수 같은 사람을 한국 사회는 포용하지 못했다. 그가 죽은 후 나는 두 가지 의미에서 큰 충격을 받았다. 베스트셀러 작가이자 명문대 교수였던 그가 경제적 문제로 고민하다 자살했다는 것, 그리고 이렇게 쉽게 잊혀진다는 것.

마 교수는 ‘윤동주 시 연구’로 박사 학위를 받고, 20대에 교수가 되어 파격적인 강의로 1천 명 이상의 학생을 몰고 다녔다. 이후 <나는 야한 여자가 좋다>는 에세이로 큰 사회적 반향을 불러일으켰던 천재 교수는 1992년 발표한 소설 <즐거운 사라>(이하 <사라>)로 옥고를 치르고, 외설 작가로 낙인이 찍힌 뒤부터 극적으로 몰락하기 시작했다. 마 교수를 형사처벌한 사태에 당시 어떤 이는 ‘야구장에서 반칙한 선수를 경찰이 갑자기 들어와서 잡아간 격’이라 했고, 정혜신 박사는 “20세기 대한민국의 문화적 후진성과 야만성을 대표하는 역사적 사건으로 기록될 것”이라고 말했다.

“성에 대한 알레르기 깨부수고 싶었다”

당시 대다수의 문인들은 ‘공권력의 개입은 반대하지만’이라는 전제하에 ‘마광수의 소설은 쓰레기’라고 평했다. ‘마광수 때문에 에이즈가 늘어난다’는 근거 없는 망언을 던지는 이도 있었다.

마광수는 이렇게 답한다. “무거운 문학도 중요하지만, 가벼운 문학도 중요합니다. <사라> 같은 경우는 그걸 실험한 건데, 그 가벼움을 경박하다고 보더라고요.” 강준만 교수 역시 <사라>를 읽으면서 처음에는 언어의 천박함에 놀랐다고 한다. 그러나 그 후 “마광수가 왜 좀 어려운 말 몇 마디 집어넣거나 말을 이리저리 비비 꼬고 돌리는 따위의 수사법을 사용해 좀더 철저하게 문학을 위장하지 않았는지, 저는 뒤늦게 이해를 했습니다. 그가 적지 않은 사람들이 천박하게 생각할 것이 틀림없는 상스러운 직설법만 썼던 이유는 한국의 일부 문인들이 두껍게 뒤집어쓰고 있는 ‘문학신성주의’에 대한 도전일 수도 있다는 걸 비로소 깨닫게 된 것입니다”라고 말했다.

마광수는 올해 1월

<중앙일보>와 한 생전 마지막 인터뷰에 “남들은 시대를 앞서갔다고 얘기하지만 나는 그런 거대한 소명의식은 없었다. 다만 나는 한국 사회의 이중성에 대해 환멸을 느끼는 사람이다. 겉으론 근엄한 척하면서 뒤로는 호박씨를 까는 우리 사회의 행태에 한번 시비를 걸어본 것이다. 성에 대한 알레르기 현상을 깨부수고 싶었다”고 말했다. 그로 인해 마 교수는 너무나 큰 대가를 치를 수밖에 없었다.

이나리 <신동아> 기자는 2000년 6월 연세대 교수 재임용 과정에서 동료 교수들에게 ‘교수 자격이 없다’는 판정을 받은 뒤의 마 교수와 통화를 하고 다음과 같이 기록했다. “그는 그저 죽고 싶다고 했다. 누군가와 얼굴을 마주할 상태가 아니라고 했다. 자신의 처지를 호소하거나 정당성을 주장할 뜻도 없다고 했다. 목소리 또한 땅이 꺼질 듯 힘이 없고 발음조차 분명치 않았다. 한마디로 삶에 대한 의욕을 상실한 듯했다. 귀찮은 전화임이 분명한데도 마 교수는 ‘감사합니다, 죄송합니다’를 연발했다. 그 ‘천진성’과 섬약함이 오히려 상대편을 안절부절못하게 했다.”

마 교수는 “한국에는 유미주의 혹은 탐미주의의 역사가 없다”고 말하면서 “문학은 한마디로 말해 ‘상상력의 모험’이며, 금지된 것에 대한 도전이다. 문학은 도덕적 설교가 아니고 당대의 가치관에 순응하는 계몽서도 아니다. 문학은 언제나 기성도덕에 대한 도전이어야 하고 기존 가치 체계에 대한 창조적 불복종이요, 창조적 반항이어야 한다”고 말했다.

이 기자는 마 교수를 “여리고 심약한 개인주의자, 그래서 사상투쟁이나 정치적 감각을 발휘하는 일에는 영 젬병인 사람”이라고 표현했다. <한겨레21> 인터뷰에서 마 교수의 사진을 찍은 박승화 기자는 “뷰파인더로 본 그를 두 단어로 요약하면 ‘진정성’과 ‘귀여움’이고, 맨눈으로 본 그에게 내가 느낀 것은 ‘외로움’과 ‘복잡함’이었다”고 평했다. 내가 본 마 교수 역시 순수하고, 심약하고, 외로운 사람이었다.

“글 쓸 때마다 팔을 차이는 상태”

마 교수는 지난해 자신의 누리집에 “단지 성(性)을 이야기했다는 이유만으로 평생을 따라다니는 간첩 같은 꼬리표”라는 글을 남겼고, 마지막 시선집 <마광수 시선>에 실린 시 ‘내가 죽은 뒤에는’의 마지막 구절에서 “그저 나는 윤회하지 않고 꺼져버리기를 바랄 뿐”이라고 적었다. 그 글들을 보면서 미안하고 서글펐다. 우리 사회는 내가 하는 운동, 내 생각만이 옳고, 상대방의 운동이나 생각은 적폐로 모는 경향이 너무 심하다.

그는 학생들을 가르치고 글을 쓸 때 가장 행복한 사람이었다. 10월23일은 그가 숨진 지 49일이 되는 날이다. 이제는 마음껏 상상의 나래를 펼치면서 창작의 자유를 누리시길.

지승호 인터뷰 작가